住友重機械グループは、変減速機をはじめとする一般産業用機械から最先端の半導体製造装置、さらにショベル、クレーンなどの建設機械やバイオマス発電設備、水処理施設などの環境・プラント機器など、多岐に渡る事業を展開する総合機械メーカーです。これまで、それぞれの事業部門が独立したROIC経営を行っていましたが、現在は、新たな価値創造と企業価値向上を目指した事業ポートフォリオ改革に沿って、4つのセグメント体制に移行しています。

同社の「中期経営計画2026」の重点課題の一つに、人材育成基盤強化を掲げており、その専任組織として2024年に「人材育成センター」を設立しました。活動の第一歩として、事業領域が多種多様であるがゆえに困難を極めていた、全社的な力量管理に着手し、Skillnoteのサポートにより全社共通の力量体系の整備と一元管理する体制を構築中です。これにより、勘や経験に頼らず定量化した力量ギャップから育成計画を立てることができ、セグメント内における最適な人材配置が可能になると期待されています。このような実効性のある力量管理を目指す同社の取り組みをご紹介します。

住友重機械グループでは、成果を出すための総合的な能力である「力量」という言葉を使用しているため、「ヒューマンスキル」や「コンセプチュアルスキル」などの一部例外を除き、本記事では「スキル」「力量」という言葉を「力量」に統一して使用しています。

導入前の課題

- 全社で運用していた力量マップの形骸化

- 技術伝承が進まない

導入後の期待

- 全社標準力量体系の整備

- 人材育成の仕組み構築による、製品力・企業価値の向上

人材育成基盤と組織能力強化に向け、人材育成センターを設立

貴社の事業について、また人材育成や技術伝承に対する課題感を教えてください。

木岡さん(以下、敬称略): 当社では、セグメント体制によるシナジー拡大と効率化運営を進めています。「メカトロニクス」「インダストリアルマシナリー」「ロジスティック&コンストラクション」「エネルギー&ライフライン」という4つのセグメントで運営しています。事業の特徴としては、サイズの小さい減速機から大型クレーンまで多種多様な製品群を持っており、機械・制御技術をはじめ、先端応用物理や環境関連技術といった幅広い技術分野をカバーしています。

佐々木さん(以下、敬称略): このように当社では多くの製品・技術を扱っているため、全社で統一した技術人材育成体系を構築できていないという現状があります。また、各グループ会社の成り立ちも異なるため、様々な風土や人事制度が存在している状況です。加えて、当社の設計部長の方々とお話しすると、技術伝承がうまくいっていないという問題意識をよく聞きます。

その要因としては、指導が個人任せになっていること、設計手順はあっても根拠が残っていないこと、技術の属人化などが挙げられますが、技術を伝承し、人材を育成するという風土が醸成されていないという根本的な問題もあると考えています。

とくに、技術伝承に関しては、十分な力量や知見を持った50代半ばから60代の技術者が数年後に大量に辞めていくことがわかっていますが、下の世代に技術が伝承されていない。また、20~30代の技術者は多くいますが、40代の中堅人材が不足し、教える人がいないという課題を抱えている事業部門が多いのが現状です。

これらの状況を踏まえ、2024年1月に人材育成センターが設立されたと聞いていますが、設立経緯と方針を教えてください。

佐々木: 当社の「中期経営計画2026」では人的資本経営が掲げられており、「人材育成基盤強化、組織能力強化に重点的・継続的に取り組み『人と組織が互いに成長・発展する環境・風土』への変革を図っていく」と明記しています。

先ほどお話ししたような課題が表面化してきていることもあって、数年前から経営陣と議論を重ねました。その結果、人材育成に対する有効な施策立案と実行はもう待ったなしの状況で、専任で対応する組織が必要だという結論となり、人材育成センターを設立しました。

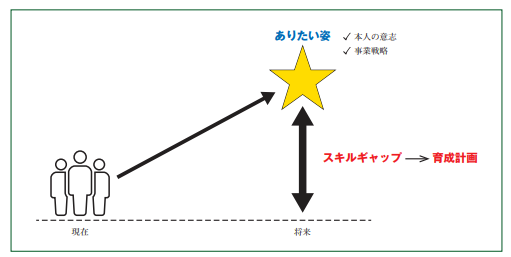

木岡: 大きな方針としては、スキルを定量的に把握して、本人の意思であるWILLと事業戦略上のMUSTを考慮した将来のありたい姿を描き、現状とのギャップを埋めるための育成計画を立てて実行する、といった実効性のある仕組みを作ることを掲げています。これによって、上司と部下のコミュニケーションが円滑になり、育成活動を評価することで、人材育成をポジティブに捉える風土が醸成されると考えています。

人材育成サイクルを回す重要施策として力量管理特化システムを導入

上記の方針を実現し、実効性を求める上で、人材育成センターの役割を果たすための具体的な施策をお聞かせください。

佐々木: 人材育成センターの主な役割は、人材育成サイクル、つまり力量の見える化から育成計画、教育、人材分析、適正配置という流れをうまく回すための基盤を築くことです。このサイクルは基本的には各事業部門が回していくものですが、力量の見える化と教育体系については全社的な視点で整備することで、より効果的に回していけるはずです。

具体的な施策としては、まず社員の力量を可視化・分析して育成計画に活かすシステムの導入、次に力量を向上させるための教育体系の充実、そしてそれらの活動を推進するための事業部門との連携、この3つを軸に活動しています。

施策を進める上での課題や「Skillnote」に求められた役割・期待についてお聞かせください。

佐々木: 2つ目の教育体系については、原理原則をOFF-JTで、OJTで経験則を学び、その両輪で回す仕組みを現在構築しているところです。3つ目の事業部門との連携についてですが、これまでは本社が一方的に方策を立てることが多く、様々な事業体や風土を持つ事業部門との連携がうまくいっているとは言えませんでした。私自身も事業部門にいた時は、納得できない部分もありました。なので、手間はかかるのですが、事業部門を個別に訪問してそれぞれの事情を考慮した施策を立てるようにしています。

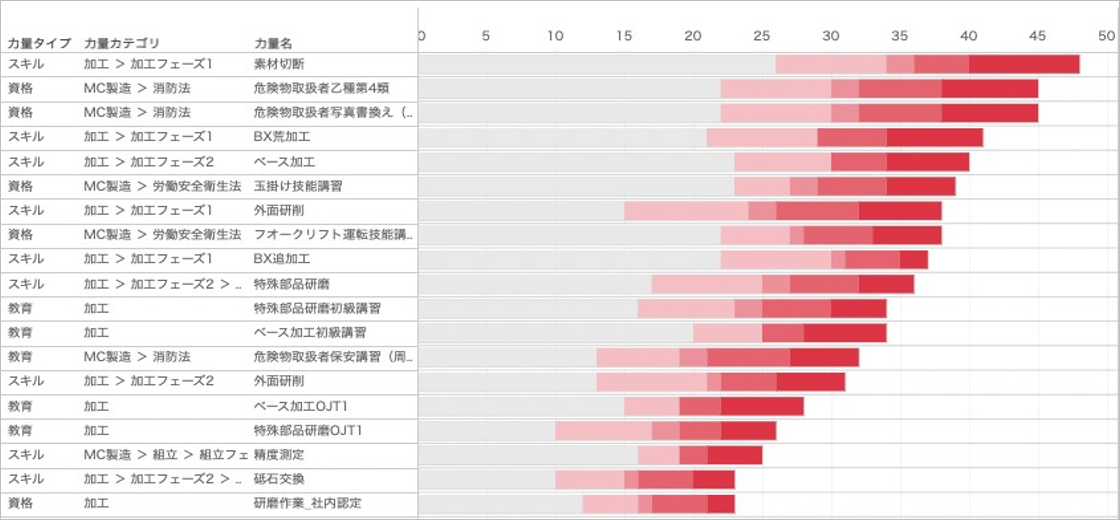

木岡: 1つ目のシステム導入については、力量管理に特化したシステムを調査し、「Skillnote」の導入を決めました。これまでも技術系社員はグループ本社主導で「力量マップ」を作成していましたが、Excelで作成するため作成・更新に手間がかかり、作って力尽きて活用していないという声をよく聞いていました。

「Skillnote」では力量の入力や力量マップの作成が従来のExcelと比較すると容易で、さらに数ステップで分析グラフを作成できるので、本来やるべき保有力量の分析と育成計画、それらを踏まえた人材配置検討に注力することができます。3つ目の各事業部門との連携は、さらなる体制強化のために、2025年度より各事業部門で育成リーダーを選出し、「育成リーダー会」と称する会議体を発足しました。

「Skillnote」を知ったきっかけ、比較検討のプロセス、そして導入の決め手について教えてください。

佐々木: 人材育成センターを立ち上げる過程で、「Skillnote」の存在は社内でも耳にしたことはありました。そんな折、Skillnote社主催のセミナーで、他社の導入経緯や活用事例を伺い、当社とほぼ同様の問題意識を抱えていて導入に踏み切ったことが分かりました。

そこから、「Skillnote」を導入することで、先ほどお話しした1つ目の課題を解決できるなと直感的に感じました。タレントマネジメント系のシステムは、他にもたくさんありますが、力量管理に特化したシステムとして「Skillnote」を選択しました。

また、システムを導入すれば便利にはなるのですが、その前に実効性のある力量体系の整備が必要なのは言うまでもないですよね。先述のように、当社では20年ほど前から、技術系社員を対象に力量マップを作成しています。この力量マップは、専門知識と一般知識、業務知識で構成され、Excelで作成しています。専門知識は、1000以上の項目があるマスタデータから、各事業部門の事業や技術に該当するものを選ぶことを基本としており、グループ本社から作成を依頼し提出を義務付けています。

しかし、これまでの力量マップは要素技術を並べたもので良いのか、という意見を聞いていました。多くの企業での実績とノウハウを持つSkillnote社のコンサルティングを活用することで、役に立つ力量体系をきちんと整備できるかもしれないと考えられたことも、導入を決めた理由の1つです。

各事業部門との対話を重ね、力量体系の整備を実施

各事業部門における「Skillnote」の導入プロセスについてお聞かせください。

佐々木: 本社から一方的に施策を押し付けてもうまくいかないことは、これまでの経験で分かっています。幸いなことに、私は設計部長会という会議体で10年以上活動しており、CAEの普及活動や事業部門の技術問題解決に取り組んできたので、技術系の部長を含めた事業部門の主要な方々と円滑にコミュニケーションが取れる状態にありました。

設計部長会でSkillnote社と一緒にプレゼンをしたところ、複数の事業部門から問い合わせがありました。それから、Skillnote社に同行していただいて、個別に設計部長に対して必要性の説明と議論を重ねた結果、多くの事業部門に興味を持っていただき、順次導入を進めているところです。

事業部門ごとに業種や力量管理体制が異なるなかで、共通の力量定義や体系的に管理することに対する課題やその解決策について教えてください。

木岡: 当社は多種多様な製品群を持っており幅広い技術分野をカバーしているので、グループ共通の力量体系を作るのはかなり難しいです。また、先述のとおり、設計部長の方々から、これまでの力量マップは、要素技術の羅列になってしまっていることや、力量レベルが定量的ではないことなど、いろいろな課題があり改善したいという意見をいただいていました。

佐々木: 技術者の力量は、学問的な原理原則を理解しているだけではなく、それを実際の設計に活かす力量が必要なのですよね。具体的には、お客様や社内関係者と交渉し、持っているリソースを活用し課題を解決する人間力的な力量や、受注から設計、調達、製作、据付、サービスといった一連の業務を滞りなく流す力量が求められています。

もちろん、製品の機能や使われ方を理解していることも大事です。Skillnote社のコンサルティングを受けながら、こういったことを網羅するような力量体系について検討を重ねました。

正直なところ、コンサルティングをお願いする前は、当社でうまくいくのか不安要素が多かったのですが、「Skillnote」の導入先の1社である住友重機械エンバイロメント社とのディスカッションを聞いていたら、今まで要素技術の羅列ばかりだったものを業務全般に広げて、ヒューマンスキルやコンセプチャルスキルといったところまで踏み込んでくれました。これが非常に大きかったです。

全社標準力量体系はどのようなものでしょうか?

佐々木: 力量を体系的に整備するために階層化し、第1階層は共通化し、第2階層はできるだけ共通化、第3階層は各事業部門が自由に設定するというコンセプトにしました。

例えば、第1階層を原理原則を考え設計できる基盤技術とした場合、第2階層は、構造、熱流体、電気・制御などにしました。これを全社の標準力量体系として、導入検討を始めた事業部門に説明したところ、ほとんどの事業部門から同意を得ています。

木岡: 力量レベルは基本的には全社共通の指標にする必要がありますが、そうするとどうしてもピンとこない、分かりにくいという意見が出てきました。そこで、レベル感は合わせ、レベルを定義する言葉については各事業部門で自由に変えてもらって構わないということにして運用しています。

技術分野だけではなく、全職種を対象とした力量管理を検討

これからの時代に求められる技術者像について、貴社の考えをお聞かせください。

佐々木: マルチスキルを持ち、人間力がある技術者が必要とされていると思います。例えば機械技術者が制御技術を知っていると、新たな視点から発想が生まれます。そして、社内、顧客、外注業者問わず、異なる技術分野間のコミュニケーションが活性化されます。

また、技術が複雑化しているなか、個人で解決できる課題はほとんどなくなってきており、大学の先生や違う業界の他社など周囲を巻き込んで課題を達成できる力量を持った技術者が、これまで以上に求められると思います。

「Skillnote」の活用に関する今後の展望についてお聞かせください。

木岡: 当面の目標は、全職種全社員を対象に力量管理体制を確立することです。「Skillnote」導入や力量体系の見直しを進め、力量データを蓄積し、各セグメント・事業部門の状況や目的に合わせてデータを活用できる体制を整備していきたいと考えています。

人材育成センターにおいては、現在課題を抱えている先端応用物理や環境関連技術といった特殊分野の教育体系の整備や、技術系職種以外の人材育成施策立案時にそれらのデータから潜在的な育成ニーズを把握し、より実効性のある施策を展開できればと思います。

また、「Skillnote」を活用することで個人の力量や事業部門全体の力量の傾向が明確になり、個人に合ったキャリアプランの作成や会社・事業とのニーズの擦り合わせが円滑に進むことも期待されます。将来的には、当社が人材育成に関連する活動をポジティブに捉え、実行できる風土に変化していくことを目指していきます。