住友重機械エンバイロメントは、水処理のトータルソリューションカンパニーを目指して、水処理プラントの建設だけでなく納入した設備の運転管理や、補修・改造までを提供する会社です。総合機械メーカーである住友重機械グループ内でも独自性の強い事業領域を確立しています。

そのため、機械系製造の力量が中心となるグループ本社の提供する統一フォームでは、水処理プラント事業の運営に必要な力量管理が困難でした。そこで同社では、自社の専門性と業務遂行に必要となるプロジェクトマネジメントやプラント設計に関連する力量をカバーした力量体系を再構築。組織力向上を目指して力量管理をスタートさせています。同社が持っていた力量管理に関する課題感から、力量体系の再構築、「Skillnote」活用へと至る一連の取り組みを伺いました。

住友重機械グループでは、成果を出すための総合的な能力である「力量」という言葉を使用しているため、本記事では「プロジェクトマネジメントスキル」や「ヒューマンスキル」などの一部例外を除き、「スキル」「力量」という言葉を「力量」に統一して使用しています。

導入前の課題

- グループ共通の力量項目との不適合

- 組織力を把握しづらい

導入後の期待

- 事業に適した力量体系の構築

- 社内の力量の「見える化」

- 体系的な人材育成の推進

グループ共通の統一フォーマットでは水処理プラントの力量が管理できない

「Skillnote」導入以前の力量管理体制について教えてください。

宮川氏(以下、宮川): 以前は、グループ本社で統一されたフォーマットで力量管理を行っていました。しかし、主に機械製造に関する要素技術を管理するグループ共通の統一フォーマットでは、水処理プラント事業において本当に管理したいと思う力量を管理できないことが課題でした。

田中氏(以下、田中): 水処理プラント事業は量産系製品の製造とは異なり、設計においても建設においても、社内外の様々な技術者と連携してプロジェクトを進めていきます。その際に必要となるのが、工程管理能力や合意形成能力、多数の関係者と意見をすり合わせるためのコミュニケーション能力といったプロジェクトマネジメントスキルです。しかし、これらの力量が、グループ本社による共通の統一フォーマットでは十分に管理できませんでした。そのため、従業員の保有力量を正確に把握することが難しく、「誰がどの業務に適任か」といったアサインを上司の記憶に頼る部分が大きかったのです。

現在、技術者のプロジェクトマネジメントスキルの管理を重視されている具体的な背景をお聞かせください。

志村氏(以下、志村): 水処理プラント事業は大きく「官需」と「民需」に分類されます。官需では主に自治体向けの下水処理プラントを請け負っています。その発注形式は「仕様書発注」と呼ばれ、官需で扱うのは「仕様」が決まった後の施工などに関する領域です。というのも、基本的に下水自体の水質は地域によって大きく変わることはなく、全国どこの案件でも求められるスペックは明確だからです。

一方、「民需」の場合は、その多くが「性能発注(Design Build/デザインビルド)」という発注形式を取ります。いわば「プロセス設計」の段階から提案を求められ、「どういう排水処理システムを組み合わせるのか」といった排水処理プロセス自体を構築することが多いと言えます。その理由は、工場などの産業排水は案件ごとに水の性質や要件が大きく異なるからです。そのため、民需の場合、技術者には水処理プラント全体をまとめ上げるための交渉力や調整力といったいわゆるプロジェクトマネジメントスキルが求められるだけでなく、「官需」以上にプロセス構築や基本計画に関する専門的な力量が求められることが多い、という傾向があります。しかし、当社の受け持つ案件において民需の受注割合は官需よりも相対的に低いため、民需案件に対して抱える人員も多くはありませんでした。

一方で、昨今の水処理業界は、官需においても「WPPP(ウォーターPPP)」に代表される官民連携事業が推進され、従来の仕様書発注方式から性能発注方式に移行する傾向にあります。つまり、官需の案件であっても技術者にはプロジェクトマネジメントスキルに加えこれまで以上にプロセス構築と基本設計能力を持つことが求められている、ということです。そこで、当社では2024年から官民の人材や技術の相互活用を目指して、事業別組織から機能別組織への改編を行いました。そのような背景もあり、全ての設計職の力量を同じプラットフォームで把握して、最適な人材マネジメントとバランスの取れた人材の育成を実現する必要がありました。

「Skillnote」なら組織力を把握し、人材の育成・充当計画を立案できる

事業環境の変化に対応するためにも、力量管理の重要性が高まったのですね。貴社がスキル管理システム「Skillnote」を導入された理由をお聞かせください。

田中: プロジェクトへのアサインを上司の記憶に頼っていた状況を変えたいと思っていたことが理由です。この場合、他部門からの異動者に対して能力や力量を適切に判断できないだけでなく、人材育成の観点では不足力量を補うためのバランスの取れた教育計画の立案が難しくなります。

これを解消するために、力量を個人に紐づけ、力量を基に教育計画が立てられ、その教育計画を上司と担当者が共通して認識できる仕組みが必要でした。それに加え、定年退職による組織としての業務遂行能力の低下や、プロジェクトの大型化や性能発注に対応するための人材育成も喫緊の課題でした。

「Skillnote」の導入により、組織力(内外の環境変化に追従するための人的資源)を能力×人員で把握し、人材を育成・充当する計画を立案できると考えました。

水処理プラント事業に適合した力量体系を再構築

「Skillnote」の導入に至った経緯をお聞かせください。

宮川: 「Skillnote」導入の直接のきっかけは、グループ本社からの提案でした。住友重機械グループの事業部門の設計部長が集まる「設計部長会」で、「Skillnote」が紹介されたのです。

グループ本社もまた、これまでの統一フォーマットによる力量情報の一元管理に限界を感じ、新たにグループを横断する力量体系の構築と、その管理システムとして「Skillnote」の導入を推進していました。そこでまずは各事業部門の設計職への導入と活用を目指して、先行事例となる事業部門を探していたというわけです。

これまで述べてきたように当社も力量管理に課題感を持っていたため、これは渡りに船の提案でした。また、Skillnote社の専門スタッフが、力量体系の再構築をサポートしてくれるプランだったことも導入の後押しになりました。そこで、田中、志村を含む当社の統括部会で提起したところ、即決に近い形で導入が決まりました。

Skillnote社のサポートのもと、どのように力量体系の再構築を進められたのでしょうか?

宮川: 当社のエンジニアリング統括部の各部門に対し、まずは「業務遂行に必要な力量」についてヒアリングを重ね、力量の洗い出しを行いました。このヒアリングに基づき、「専門知識」と「業務遂行能力」などの「標準スキル」の2つの側面から力量の分類を検討していきました。

ここではその一部を説明するに留めますが、「専門知識」については水処理に関する要素技術への理解から、設備や装置の理解、EPC(エンジニアリング・調達・建設)技術などのカテゴリに分類しました。また、「標準スキル」では、試験や積算、計画・設計などの実務力量の他、プロジェクトマネジメントスキルとして工程管理能力やリスク管理能力などの「テクニカルスキル」、コミュニケーション能力やリーダーシップなどの「ヒューマンスキル」、論理的思考力や発想力などの「コンセプチュアルスキル」の分類を行っています。

力量の粒度については運用負荷を考慮し、1部署あたりの評価対象力量が30~40個程度になるように設定しました。ただ、専門性の高い部署では、評価対象となる力量数が少なくなる傾向があるため、より専門的な力量分類を求める声もあり、今後の見直しも視野に入れています。

力量の洗い出しとカテゴリの分類をまとめたのち、力量ごとのレベル基準を定義されたかと思います。どのようなレベル基準を設けたのでしょうか。

宮川: 各力量のレベルを共通で5段階とし、基準はカテゴリに合わせて少し異なるように設定しました。標準スキルの実務的なカテゴリでは「0=できない」「1=補助ができる」「2=指導を受けながらできる」「3=一人でできる」「4=指導できる」といった具合です。これが専門知識であれば、「1=概要は知っている」「2=業務に活かせる」など、レベル感を合わせながら内容に沿った言葉に変えています。また、プロジェクトマネジメントスキルのレベル基準は、顧客担当者との間で生じる課題を解決・対応できるかなど、プロジェクトの解決できる課題規模によって定義しています。総じて各力量のレベル基準は、誰にでもわかりやすい簡単な言葉とすることを重視したと言えます。

能力を力量と力量を組み合わせて「キャリア」として評価

力量体系を再構築するにあたり、その他に何か工夫されたことはありますか?

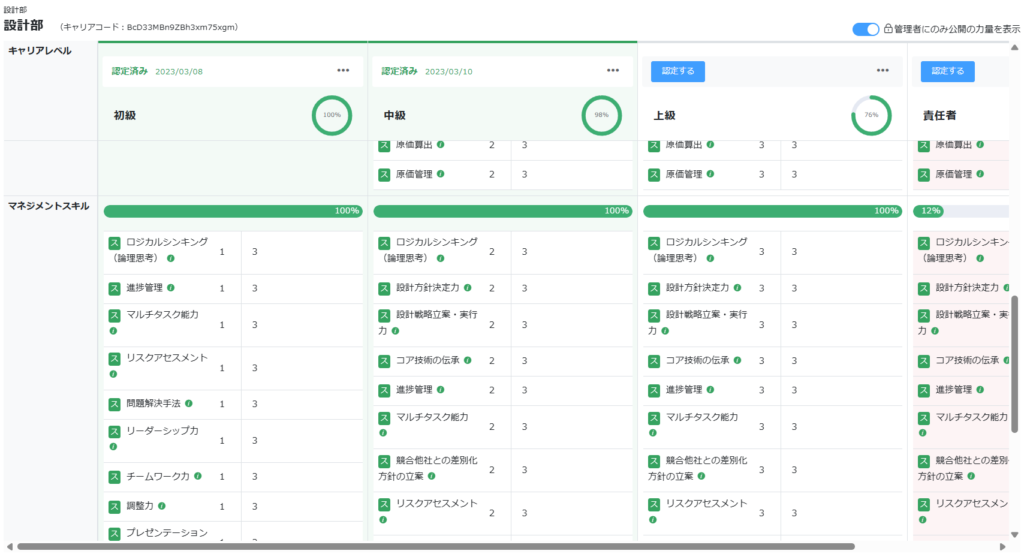

志村: 当社ではプロジェクトマネジメントスキルなどの「標準スキル」を、力量単体でのみ評価しているわけではありません。複数の力量情報を基に人材の能力を総合的に評価する「キャリア」という概念を設定して管理しています。そのため、単独の力量自体のレベル基準はシンプルに設定しても、キャリアの観点から個々の人材の能力を総合的に判断できるのです。

キャリアは、人材の総合的な能力に応じて「入門」「初級」「中級」「上級」と格付けした上で、「Skillnote」のキャリア管理機能を使って管理しています。たとえば、「レベル2以上の標準力量を全体の◯○%以上取得」で実務能力を「初級」とみなすような仕組みを、「Skillnote」で管理しているということですね。

キャリア管理機能を使うことで、高い専門知識を有していても実務能力が「初級」に留まり十分に活躍できていない技術者の存在や、専門知識自体は高いレベルになくても実務能力は「上級」で多くの仕事を任されている技術者の存在を可視化できます。つまり、キャリアによって技術者の能力を総合的に判断することで、個々の技術者が何を得意とし、何に伸び悩んでいるかを詳細に把握することができるのです。これにより、個々の技術者に対して最適化された教育計画を検討することができます。

田中: 現場の管理職は一人ひとりの部下の個別力量を把握して育成計画を立てていく必要がありますが、一方で、上層部は事業運営に関わるもう少し大きな経営視点から社内の力量保有状況を把握して組織力を評価する必要があります。この「経営視点での組織力の評価」は、「入門」から「上級」までのキャリアを「Skillnote」で管理することをベースに行われます。

これにより、「『上級』にあたるハイパフォーマンス人材はどの部署に何人いるのか」と現状の組織力を確認することはもちろん、「5年後に上級人材がどの程度定年退職してしまうか」といったことも把握できるため、定年退職による組織としての業務遂行力の低下も未然に防ぐことができます。また、これとは逆の発想で、「35歳以下の層を中級以上に育成強化すれば、対応力は2倍になるのではないか」といった、人的資本投資に基づく事業成長プランも立てやすくなります。

目指すべきキャリアの定義や必要な力量(スキル、資格、教育)の確認や進捗率の把握を通じて、

メンバーと上長の双方がキャリアイメージと現在地の共通認識を持つことができる

まずは「使えるシステム」として現場に認識してもらうことを目指す

今後の展望と課題、「Skillnote」の活用への期待についてお聞かせください。

宮川: まずは「Skillnote」を「使えるシステム」として現場に認識してもらいたいと思います。「導入して終わり」ではなく、実際に日々の業務やキャリア形成に役立つツールとして定着させることが最優先課題だと考えています。

そのために、「Skillnote」に個々の従業員の目標管理ページも設け、スキルアップを仕組み化しています。今後は、上司と部下が「Skillnote」を活用した面談をスムーズに行えるよう、面談のガイドラインを整備し、運用の指導を徹底したいですね。また、力量情報の鮮度を維持するためにも、期初の目標設定と期末の評価のタイミングだけではなく、中間面談などにも使用していきたいと思っています。

また、当社で進めている社内教育プログラムも現状の力量を基に新入社員からベテラン社員までそれぞれ異なるニーズに対応できるようになると嬉しいですね。