人材不足が続く中、「特定の人しかできない仕事」に不安を感じる企業は少なくありません。個人が持つ暗黙知(経験・勘・ノウハウ)を形式知として共有できれば、属人化を防ぎ、生産性の高い職場づくりが可能です。

個人が持つナレッジ(知識・経験)をうまく共有し、活用することができれば、属人性を解消し業務効率化や生産性向上が期待できます。組織が持つ知識や知見を経営に活かすことをナレッジマネジメントと呼びます。SECIモデルはそのフレームワークの一つです。この記事では、SECIモデルの概要や活用事例、実践ポイントを解説します。

目次

SECIモデルとは

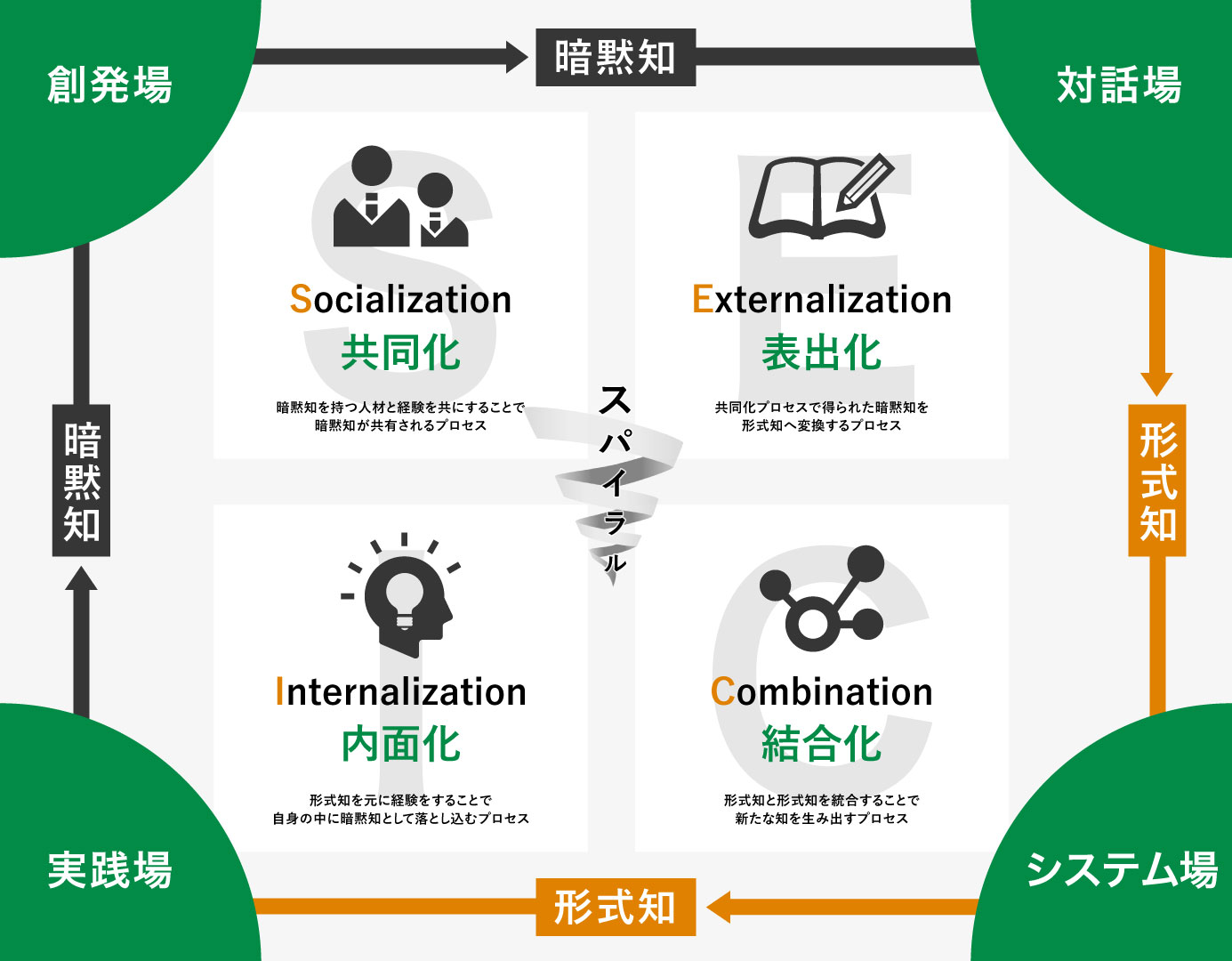

SECIモデルは、一橋大学の野中氏や竹内氏が提唱したナレッジマネジメントの中心となるフレームワークです。共同化(Socialization)、表出化(Externalization)、結合化(Combination)、内面化(Internalization)の頭文字からSECIモデルとよばれます。

SECIモデルは、個人が持つ知識や経験などの暗黙知を形式知に変換し、組織全体に共有します。さらに、複数の形式知を組み合わせることで、新たな知を生み出し、それを実践することで個人の暗黙知に落とし込んでいくフレームワークです。

SECIモデルとナレッジマネジメント

ナレッジマネジメントとは、、「知識を組織的に活用して成果を上げること」です。個人が持つ知識を組織全体に共有することで属人化を解消すれば、業務効率化や生産性の向上につながります。

SECIモデルは、ナレッジマネジメントの中核を担う基礎理論であり、個人の経験を組織の資産に変えるサイクルを示しています。

暗黙知と形式知

SECIモデルを解説する際には、「暗黙知」と「形式知」が重要な役割を担います。

- 暗黙知:言語化して継承しにくい個人の経験や感覚的なノウハウ(例:熟練技能者の勘)

- 形式知:マニュアルや図面など、他社に共有可能な形式の知識

暗黙知は、個人が持っている知識や経験の中で、共有できる状態になっておらず個人が自身の中でのみ使用できる状態のものです。一方で形式知は、暗黙知をマニュアルやテンプレートに落とし込み、誰でも共有できる状態にしたものです。

SECIモデルは、暗黙知を形式知へ、さらに形式知から暗黙知を生み出す際のプロセスや環境について体系的に説明します。

→暗黙知を形式知に転換するには? 「技能・技術伝承の実践方法と活用事例」を無料ダウンロードする

SECIモデルの4つのプロセスと場

SECIモデルは大きく4つのプロセスに分けることができます。

これらは、それぞれ暗黙知から暗黙知や形式知を、形式知から暗黙知や形式知を生み出す、変換するプロセスを示しています。また、これらのプロセスを実現するためには、各プロセスに対応した「場」の設定が必要不可欠です。

ここでは、各プロセスの概要やそれぞれを実現するために必要な場について解説します。

共同化プロセスと創発場

共同化プロセスは、暗黙知を持つ人材と共に暗黙知に関する経験を共にすることで、暗黙知が共有されるプロセスです。

特に暗黙知から暗黙知を生み出す場を創発場とよび、共同化のプロセスには欠かせません。創発場は、計画的に設定されるものだけでなく、ちょっとした雑談などの突発的に発生するものも含まれています。

この時点では、まだ暗黙知は経験を共有した狭い範囲の人員が獲得したのみで、形式知にはなっていないため、組織的なナレッジマネジメントには活用できない状態です。

表出化プロセスと対話場

表出化プロセスは、共同化プロセスで得られた暗黙知を形式知へと変換する際のプロセスです。SECIモデルを提唱している野中らは、表出化プロセスを知識創造の真髄として重要視しています。

表出化プロセスはさまざまな形式での対話によって獲得されるため、対話場の設定が必要不可欠です。具体的には、計画された会議での議論やマニュアル制作などが含まれます。実際の業務の中で、時間が取れず対話場の設定ができていない職場は多いのではないでしょうか。

結合化プロセスとシステム場

結合化プロセスは、統合化や連結化と表現されることもあり、形式知と形式知を統合することで新たな知を生み出すプロセスです。体系的な知識を構築するためには、さまざまな形式知を集約していく必要があり、知を結合していく場をシステム場とよびます。

共有ファイルを複数人で編集したり、チャットツールを使ったりしながらデータベースを構築する例が、システム場の具体例としてイメージしやすいでしょう。

内面化プロセスと実践場

内面化プロセスは、マニュアルやデータベースなどの形式知を元に経験をすることで自身の中に暗黙知として落とし込みます。加えて、新たな暗黙知を見つけ出すプロセスです。内面化を行うためには、形式知を活用して実践する実践場が必要です。

単に形式知を理解するだけでなく、実践する場を通しての気づきを得ることで内面化プロセスを進めていくことができます。ここで得られた暗黙知を、共同化プロセスや表出化プロセスによって形式知にしていくというサイクルが構築されます。

SECIモデルが重要な理由

属人化を防止できる

業務が特定の人に依存する状態を防ぎ、チームで仕事を引き継げる体制を整えます。結果として、長期欠勤や退職時のリスクも軽減されます。

従業員同士のつながりを強められる

共同化や表出化のプロセスでは、経験共有のための対話が増えます。部門や年次を超えたコミュニケーションが生まれ、信頼関係が強化されます。

知識・技能継承を進められる

ベテランの暗黙知を形式知化し、教育・訓練に活かすことで、次世代育成のスピードが上がります。

生産性を向上できる

知識を共有することで再発防止・効率改善が進み、現場の生産性が底上げされます。個人技に頼らない安定的な成果が出せる組織になります。

SECIモデルを実践する際のポイント

メリットを周知する

「なぜ取り組むのか」を社内で共有することが第一歩です。属人化防止や教育効率化など、導入目的を明確にします。

スモールスタートを心がける

いきなり全社展開せず、1部署や1テーマから始めて成功事例をつくることで、定着率が上がります。

継続運用できる仕組みをつくる

定期的な共有会やナレッジレビューを行い、サイクルを止めないことが重要です。

ツールを導入・活用する

Excelや共有フォルダでは限界があります。スキルやナレッジを可視化できるツールを導入し、共有・更新の手間を減らしましょう。

SECIモデルの現場での活用事例

SECIモデルを製造業で活用する際には、各プロセスがどのように進められるのでしょうか?ここでは、設計開発現場と生産現場の2つについて、事例を紹介します。

設計開発現場での事例

多くの設計開発現場では、属人化が課題になっています。暗黙知を形式知としてうまく共有するためには、SECIモデルの活用が効果的です。

- 共同化:新規製品の設計を、経験を積み暗黙知を持った先輩と新しく入った後輩のペアで行うことで、OJTの形で暗黙知の共有を行う

- 表出化:後輩は、先輩と一緒に仕事をする中で教えてもらったことを手順書にまとめ、暗黙知を形式知として表出させる

- 結合化:後輩が作成した手順書をチーム全体が確認できる場所で共有し、関係者からノウハウを追記してもらうことで形式知の結合が行われる

- 内面化:充実した手順書に基づいて設計を行うことで形式知を自身の中に落とし込み、仕事をする中で手順書には記載されていない暗黙知に気付く

このようなプロセスを経ることで、暗黙知を形式知として共有し、それを元に新たな暗黙知が生み出されるサイクルが構築できます。

生産現場での事例

SECIモデルは、生産現場でも活用可能です。基本的な流れは設計現場での活用と同様で、特に表出化や結合化が重要です。

- 共同化:工程設計をしたメンバーが現場の作業者に作業内容やポイントを伝える

- 表出化:現場作業者は、共有された作業手順やポイントを標準作業手順書の形にまとめる

- 結合化:標準作業手順書を工程の関係者でレビューし、ブラッシュアップする

- 内面化:標準作業手順書に基づいて作業を行う中で都度手順書を見なくても作業できるようになり、さらに効率や品質を改善するアイディアを思いつく

このように現場では標準作業手順書などをブラッシュアップしていくことが、具体例として考えられ、多くの職場で取り組みやすいでしょう。

SECIモデルを活用する際の注意点

SECIモデルを効果的に活用するためには、4つのプロセスを1度だけ実施するだけではなく、何度も繰り返しサイクルを回し、ブラッシュアップしていくことが重要です。暗黙知から形式知を生み出し、形式知から新たな暗黙知を生み出すサイクルが構築できれば、職場環境や業績は大きく改善します。

このサイクルを構築するためには、個々の持つ暗黙知を共同化、表出化させやすい環境を構築する必要があります。まずは主導するメンバーが意識的に場を作り、徐々に自律的に取り組めるようにするといいでしょう。

また、表出化したマニュアルやデータベースを関係者に周知し、アクセスしやすくすることで、結合化や内面化が進みます。

まとめ

SECIモデルは、暗黙知を形式知へ変換し、組織全体で活用するための理論です。知識の共有サイクルを継続的に回すことで、属人化の解消・生産性向上・人材育成の促進といった成果が期待できます。現場の知を組織の力に変える第一歩として、SECIモデルを実践してみてはいかがでしょうか。

暗黙知を組織の力に。「Skillnote」で技術・技能継承を加速!

●属人化を防ぎ、知識・スキルを一元管理

●「Skillnote」を活用した技術・技能伝承のコツ

●技術・技能伝承の成功事例を解説

→暗黙知を形式知に転換するには? 「技能・技術伝承の実践方法と活用事例」を無料ダウンロードする

- SECIモデルとは何ですか?

-

SECIモデルは、個人が持つ知識や経験などの暗黙知を形式知に変換し、組織全体に共有します。さらに、複数の形式知を組み合わせることで、新たな知を生み出し、それを実践することで個人の暗黙知に落とし込んでいくフレームワークです。

- SECIモデルの4つのプロセスは?

-

SECIモデルは、一橋大学の野中氏や竹内氏が提唱したナレッジマネジメントの中心となるフレームワークです。4つのプロセス「共同化(Socialization)」「表出化(Externalization)」「結合化(Combination)」「内面化(Internalization)」の頭文字からSECIモデルと呼ばれます。

- ナレッジのSECIモデルとは?

-

組織が持つ知識や知見を経営に活かすことをナレッジマネジメントと呼びます。SECIモデルはそのフレームワークの一つです。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)