東京ガスネットワーク株式会社は、2021年設立、2022年に東京ガス株式会社から導管事業等を継承し、グループの都市ガス供給事業を担う会社です。首都圏を中心に1都6県、約1,200万件のお客様へ都市ガスを供給するガス導管の長さは、なんと地球1.5周分(総延長約6万km)。お客様にガスを安全に安定的に供給するため、ガス設備の建設・維持管理・運用などを主な業務としています。

同社では、オンプレミスの自社システムで20年以上に渡ってスキル管理を行ってきましたが、サーバーの廃止により、システムの更新を迫られました。使い慣れた既存システムのままクラウドに移行する選択肢もあったものの、スキル管理体制をアップデートし、スキルデータの「見える化」と活用を進めるため「Skillnote」の導入を決意。その理由と導入までのプロセスについてお話を伺いました。

導入前の課題

- オンプレミスの社内スキル管理システムの老朽化

- スキル管理における現場の負担軽減

- 社内システムでは困難だったスキル状況の分析

導入後の期待

- 現場の入力負担を軽減し、スキルデータを「見える化」

- 実効的な人材戦略、計画的な人材育成の推進

- 動的な人材ポートフォリオを実現するデータベースとしての活用

インフラの維持管理を担うため、30分野6,000項目のスキルを管理

都市ガス供給事業におけるスキルとは、どのようなものでしょうか?

また、スキル管理の運用体制について教えてください。

大港さん(以下、敬称略): 当社のスキルは非常に多様です。バリューチェーンから順を追って言えば、まずはガス導管の建設が起点になります。設計では専門技術だけでなく法的知識も求められ、建設では多様な施工技術があります。地理条件によっても求められることが変わるものです。

維持管理のフェーズでは、各種設備の点検、ガス管からのガス漏れがないことを確認するための検査、道路や他インフラ工事からガス管の損傷を守る巡回立合い、万が一のガス漏れの際の修理など多種多様な業務があります。トータルで約30分野6,000項目のスキルを規定・管理しています。

西さん(以下、敬称略): これらのスキルを、当社では「技術・技能認定制度」という枠組みのなかで管理しています。「技術・技能認定制度」は、いわゆる社内資格制度で、現場業務の各分野のスキルとレベルを要件定義し、従業員の技術・技能のレベルに応じてそれぞれC級〜S級まで4段階の級を認定しています。

それぞれに現場での技術レベルの判定と筆記試験・実技試験を経て、級が認定される仕組みになっています。この制度のねらいは、スキルアップの要件を明確にすることで従業員の成長意欲を切らさないようにし、より早い技術・技能の習得を促すこと。また、人材育成の関係者にとっても社内のスキル状況を把握するための重要なツールになっています。

ガスのプロフェッショナルであるために「スキル管理」が重要

貴社にとって、従業員のスキル管理をどのように捉えていますか?

大港: 私たちのミッションは、24時間365日、お客様がいつでも安心して安全に都市ガスをお使いいただける状態を維持して、人々の暮らしと社会を支え続けていくことです。一般家庭や飲食店、オフィスビルだけではなく、工業領域では様々な工場や発電所の稼働にも貢献しています。ガス自体がインフラであると同時に、他のインフラも支えているという責任があるわけです。

作業のミスやリスクの見逃しは許されませんから、従業員は各分野でガスのプロフェッショナルであることが求められます。世代が変わっても必要なスキルを高いレベルで継承し続けていくために、スキル管理が重要です。もちろん生産性を高めるためにも従業員には複数の専門性を育んでいってほしいとは思いますが、それはあくまで軸となる専門性を高め続けることを前提とした上での話です。

近年では各種インフラの老朽化が社会問題となっていますが、ガス導管も他人事ではありません。たとえば、ガス導管のなかでも太い大動脈のような導管の建設はすでに整備できており、若い世代は業務のなかで経験する機会が減っています。再びそのスキルや経験が必要となっても対応できるよう、社内のスキル保有者を把握し、継承していくこともスキル管理の重要な課題となります。

ユーザビリティ向上を求めて、社内システムからの変更を決断

「Skillnote」の導入を検討するに至った経緯をお聞かせください。

西: 先の「技術・技能認定制度」を、当社は20年以上にわたってオンプレミスの自社システム「SPMS」で管理してきたのですが、システムの老朽化が否めませんでした。全社的に使い慣れてはいるものの、使用感やインターフェースに古さを感じていましたし、年度末になって各従業員が入力したスキル情報を上長が承認して、ようやく全社のスキル状況を把握できる状況でした。

そうした折、オンプレミスサーバーが廃止されることになり、システムを刷新する必要性に迫られました。しかし、再びスクラッチ開発してもらうには莫大な費用がかかります。結局は無難に「SPMS」をそのままクラウドに移行する線で話が進んでいたのですが、それでもベンダーに支払う額はかなりのものです。

今後、人材管理や育成でのデータ活用を考えると、ユーザビリティを高めて現場の情報入力を容易にし、いつでも現状把握できる体制が必要でした。また、集計機能やデータ分析の必要性も感じていました。「高い支出をして同じ使い勝手か……」と悩んでいた折、クラウド型SaaSシステムを知る機会があり「Skillnote」の導入を検討したというわけです。

大港: 私はもともと技術職場の管理者をしていたので、いわば現場側の人間でした。実際「SPMS」に対してその使い勝手に不満を持っていて、とりわけ入力作業に負担を感じていたのです。現代的なシステムであれば負担なくサクサク入力でき、わざわざExcelにデータを落とし直さなくても部署のスキルマップ作成や、データ分析もできるはず。

そうした思いから、「いまが変えられるチャンスなら変えよう」と思い切って決断しました。とはいえ、20年使ってきたものを変えるのですから現場のヒアリングは丁寧に行いました。結果として変更への反対意見はなく、むしろ期待感すら感じました。

厳格なセキュリティ基準もクリア。操作性と分析機能も高評価

ベンダーが保守管理する社内システムであれば、エラー対応であれシステムの改修であれ、対応を任せられる安心があったと思います。「Skillnote」のようなクラウド型SaaSシステムへの移行に、不安などはありましたか?

西: 正直、不安はありました。それまで「SPMS」では、組織変更があった際の改修や、スキルの構成を変更する際にはベンダーに依頼していましたから。「Skillnote」では導入サポートがあることは理解していても、その後のカスタマイズなどを自分たちで本当にできるのか、わからなかったのです。

しかし、Skillnote社の営業さんに対面で機能を説明していただき、また、実際に「Skillnote」で「SPMS」を模したデモ画面を作成してもらえたことが大きいですね。使い慣れた「SPMS」とのギャップは少ない上に操作性も良く、分析機能によって人材戦略や教育に活用できるイメージが湧きました。また、カスタマイズについても直感的に操作でき、「これなら自分たちでできそうだな」と思えました。丁寧な説明対応に感謝しています。

実は、「Skillnote」以外にもグループで導入しているタレントマネジメントシステムでスキル管理を行うことも比較検討したのですが、こちらは必ずしも利便性が良いとは言えないことに加えて、「SPMS」の膨大なデータを入れて管理することは現実的ではないと感じて選択肢から外しました。

大港: もう一つの不安要素は「情報セキュリティ審査」でした。当社は重要なインフラを扱っていることもあり、情報セキュリティには厳格です。「SPMS」のクラウド移行の話を閉ざして「Skillnote」導入の意思決定をした後に「セキュリティ的に無理でした」では八方塞がりになってしまいます。事前に情報システム部門と相談して「問題ない」との回答は得ていたのですが、問題なく承認が降りてホッとしました。

「Skillnote」導入の決め手のひとつが、分析機能だったということですが、具体的にどのような分析に有用性を感じたのでしょうか?

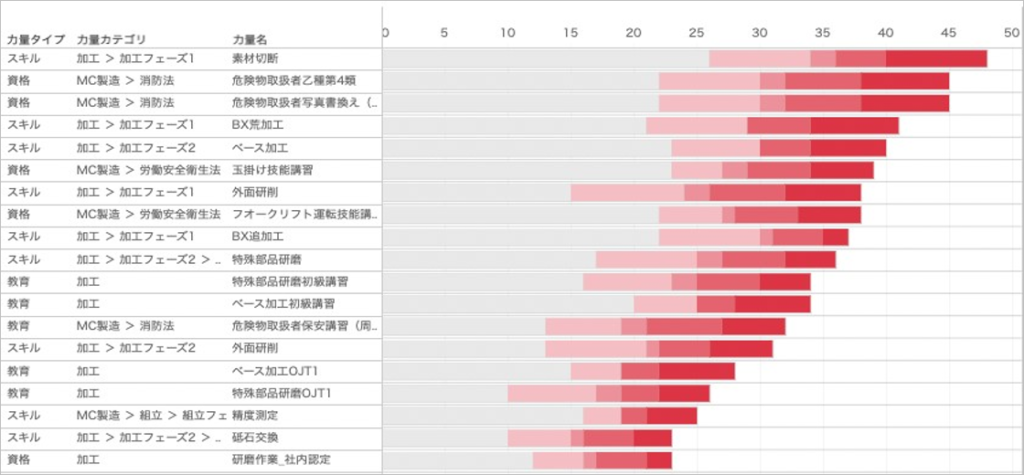

大港: たとえば、全従業員の年齢と保有スキルから、このままだと10年後、20年後に失われるスキルを洗い出すことは、人力では難しいので有用性を感じました。部署ごとの保有スキルのバランスがひと目で「見える化」されるのも魅力的でしたね。

グラフは当該スキルの保有者数を示す。赤色は早期に定年を迎える人員を表す

また、分析ではありませんが、現場で自分の部署に限れば、スキルマップの作成は人数的にも難しくはありません。「SPMS」からCSVで吐き出して、Excelでまとめるだけです。しかし、人事では全事業所・全部署を取り扱う以上、ボリュームの面で大変な手間になります。手間なく全社、各事業所、各部署のスキルマップを横断的にサクサク確認できるのは良いですね。

スキルや資格、教育などをスキルマップで一元管理。従来の管理方法に近い見た目で、組織のスキルを可視化

丁寧な説明とフォローでスムーズにデータ移行

現在の「Skillnote」の導入状況と、そこに至るプロセスについて、Skillnote社のサポート対応への満足度をお聞かせください。

大港: 現在(2025年4月時点)は、2,900人分のアカウントについて「SPMS」のスキルデータと従業員のスキル保有状況を「Skillnote」に移行できた段階です。それと同時進行で、全社向けの操作説明会と分析機能に関する説明会を実施したのですが、そこでもSkillnote社さんには丁寧に説明していただきました。

これも「SPMS」を再現したデモ画面を使い、「技術・技能認定制度」における実際の操作フローを見せることができましたし、従業員にとっても納得感が高く、新システムへの不安の払拭になったと思います。

西: 私もSkillnote社さんの手厚いサポートには、「ファンになった」と言ってもいいくらい満足しています。「SPMS」のデータ量は膨大なもので「Skillnote」への移行は大変だったのですが、とても柔軟にご対応いただけて助かりました。わからないことがあるときも随時、操作方法のレクチャーをいただけました。メールでの質問もその日中に返信いただけることが多く、作業を滞りなく進められたことに感謝しています。今後も、カスタマイズの局面があると思いますが、心強さを感じています。

スキルアップの目標設定を抜け漏れなくできる

大港: 「Skillnote」への移行にあたり、管理項目を追加しています。「SPMS」時代は従業員ごとのスキル表示とスキルレベルの承認フローで構成されましたが、期初にスキルアップの目標設定をする項目を加えたのです。

「SPMS」では「達成済みのスキル」と「未達成のスキル」が混在した状態のままExcelで別ファイルを作って行っていました。しかし、「Skillnote」によって「未達成のスキル」だけを表示できるようになるため、上長はスムーズに部下の目標を閲覧でき、間違いのない行動計画が立てられるようになるはずです。また、スキルチェックが全て埋まるとアラートが出るので、試験受験者の漏れも防げるようになります。こうしたカスタマイズも問題なく実行でき、一定の自由度があることを確認しています。

「Skillnote」は「人材ポートフォリオの見える化」を実現するデータベース

今後の「Skillnote」の活用についてお聞かせください。

大港: 私は2024年4月に人事総務部に来てから、当社での人的資本経営の導入に向けて、経営戦略と連動した人材戦略の検討に携わってきました。実際に今年度から人材戦略が具体的にスタートしましたが、もともと「SPMS」のリプレイスを目的とした「Skillnote」について、いまは人材戦略に必要な「人材ポートフォリオの見える化」にも活用できるシステムとして期待しています。

当社事業の各分野のなかで、必要なスキルの現状を可視化し、理想とする状態とのギャップを把握することで、適切な人材育成の仕掛けを展開し、技術・技能の伝承や生産性を最大化したいという思いもありました。「Skillnote」は、そのためのスキルデータベースになるということです。

また、スキルアップの目標管理と実績を蓄積していくことで、スキルごとの一定レベルへの到達年数や教育施策との相関性も見えてくるでしょうから、ゆくゆくは教育プログラムの体系化につなげていきたいと思っています。

その体系化ができると、採用においても「3年で君たちはこうなる」「10年後はこう」といったキャリアプランを具体的に提示できるようになり、採用力の向上も期待できます。なにより、「こういうスキルセットを持った人材を、5年後にこの部署のこのポジションに送り届ける」というような、中長期的な人材戦略をロジカルに立てることができるようになりますよね。まだまだ計画に過ぎない話ですが、着実に人材戦略への活用を進めていきたいと思っています。