スキルマネジメントで進める基礎力の向上

DESIGNQ-419_-1200_630.png)

製造業の技術者にとって不可欠な基礎力の低下が課題となっています。基礎スキルが可視化されていないため、異動・応援の際に適切な人材配置に悩むケースも少なくありません。本記事では、基礎スキルの可視化から段階的習得、組織間でのスキルマップ共有まで、産業機器メーカーにおける実践事例とともに基礎力向上の具体的手法を解説します。

ものづくりにおける基礎的な知識やスキルが低下

基礎力は技術者に不可欠

技術者にとって基礎力は必要不可欠なものです。製造業の基礎を形成するスキルや知識がしっかりしていなければ、技術を十分に発揮できず、QDCSを確実に守って製品を生産・出荷することは困難です。しかし、近年、基礎的なスキルや知識の低下傾向が進んでおり、現場は危機感を募らせています。

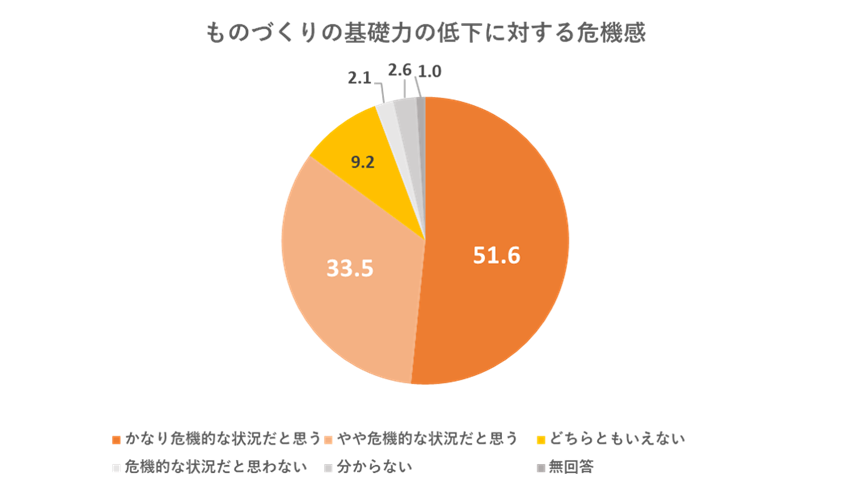

90%の技術者が基礎力の低下に危機感を募らせる

2021年に「日経ものづくり」が実施したアンケート調査によると、約90%の技術者が「ものづくりに関する技術者の基礎的なスキルや知識の低下は危機的なレベルにある」と考えていることがわかりました(「かなり危機的」が52%、「やや危機的」が34%)。

なかには、「加工や検査の原理、理想と現実の違いを理解し、製品に要求される機能や性能を的確に見抜き、合理的に実現できる設計や工程を考える力など、ものづくりの本質の理解が不足している」といった厳しいコメントも見られ、基礎力の低下は製造業にとって率先して取り組むべき課題であることが分かります。

基礎的なスキルの可視化が必要

基礎力が可視化されなければ移動・応援が困難

組織間で共通に定義されるスキルが基礎力として可視化されていない状態では、組織をまたいだ異動や応援体制を敷いたときに個々の基礎力を把握することが困難になります。ある大手企業では、異動してきた従業員の基礎力評価や育成に苦労しており、とくに現場では応援者のスキルがわからず、簡単な作業しか任せられないという課題が生じています。このような場合、対症療法として別部署から人員不足の現場に人を送ることになりますが、送り先が基礎的な知識やスキルのレベルを把握できていない状況であれば対応に困ることになります。その結果、せっかくの応援作業員を誰にでもできるような簡単な作業に充てるという無難な方法を選びがちになってしまいます。これでは根本的な解決にはなりません。

基礎スキルを段階的に漏れなく習得する

この問題への根本的な解決策は、基礎スキルを順序立てて整理して、それを従業員に段階的に漏れなく習得させることです。基礎スキルは共通の土台であることから、理論から実践の順番で学ぶべきです。基礎スキルは、他のスキルよりも丁寧に、時間をかけて習得を促しましょう。また、基礎スキルを組織間で共通スキルとして定義して認定条件を設けることも検討しましょう。これにより、属人的でない評価が可能になり、異動してきたばかりの人材の定着と育成がスムーズになります。

スキルデータを活用した基礎力の向上

スキルマップを作成する

基礎力向上のためのスキルデータ活用方法について説明します。まず、基礎スキルに対して任意の従業員をピックアップしてスキルマップを作成します。これにより、スキル未保有者を特定できます。

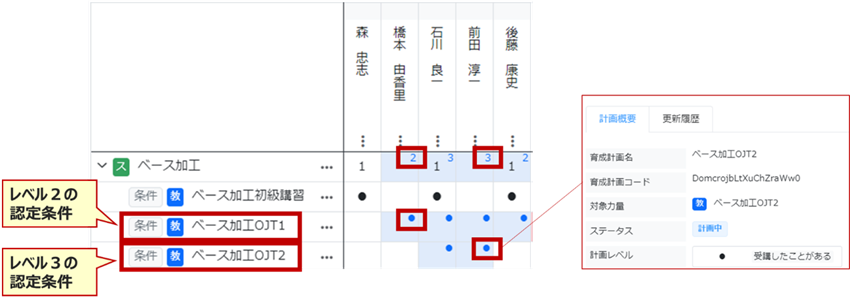

スキルマップを活用した細かいレベルのスキル管理

基礎スキルを育成するために、まずは各レベルの認定条件を細かく分けます。そして、分解したものをそれぞれ「スキル」として定義し、スキルマップで管理します。細分化したスキルを順次認定していくことで基礎スキルの習得は確実なものとなります。

細分化したスキルは、集合研修やOJTをとおして習得することができます。各種教育を効率的に進めるためには、教育計画を立てて「誰が・何の教育を・いつまでに・どのように進めか」といったことを正確に把握して進捗管理することが重要です。

教育完了後は、基礎スキルが向上しているかどうかを判断して認定を行います。スキルを習得できなかった場合は原因を分析し、次の計画に反映させます。

スキルマネジメントによる基礎力向上の事例

基礎力を定義して組織間でスキルマップを活用した産業機器メーカー

スキルマネジメントによって基礎力を向上させた事例として、産業機器メーカーを紹介します。この会社では、複数の工場で多様な機器を製造しています。需要の変動や工程の負荷変化の影響から、人員配置や調整が必要となることが多いという特徴があります。

しかし、適切にスキルマネジメントが運用されているとは言いがたく、人員配置は職長の記憶に頼っているような状態でした。人員配置が適切かどうかを判断するのも難しい状況でした。また、人員不足を訴え応援を要請した側も応援のために配置された人材のスキルを十分に把握できず、有効活用ができていませんでした。結果として、人員配置を行っても期待どおりのパフォーマンスが得られず、追加指導が必要になるような状況でした。

そこで同社では、工場や製品に関わらず共通して必要な「加工」や「組立」などの基礎スキルを定義しました。さらに、製品特有の専門スキルも別途設定し、これらを組み合わせて各従業員のレベルを認定。これにより、組織内で誰にどの業務を任せられるかが明確になりました。

また、スキルマップを組織間で共有し、他部署の従業員の基礎スキルも参照できるようにしました。さらに、スキル認定の基準には、教育だけでなく実務経験も含めました。たとえば、「組立」スキルのレベル1では「理論理解」が求められ、レベル2以上では「作業実績」や「経験回数」も評価されるようにしたのです。このように教育と実務経験の双方をともに重視してスキル評価することで、基礎スキルを明確化と組織的な人材育成が可能となり、技術力維持のための基盤を構築することができたのです。

これにより、工程の負荷変動に対して、必要な基礎スキルを持つ人員を事前に評価し、必要な場所に必要な人材を配置できるようになりました。また、各従業員の専門スキルの過不足状況も把握しやすくなり、計画的な育成が可能になりました。結果として、現場でよく生じていた緊急指導の必要性が減少し、効率的かつ体系的な人材育成と活用が実現できたのです。

企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!

「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!

●スキル管理のメリット

●スキル管理がうまくいかない理由

●スキル管理を成功させる3つのポイント

→詳しくはこちらから

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)