【修了証テンプレート付き】特別教育とは?業務一覧・実施方法・免許や技能講習との違いを徹底解説

特別教育とは、労働安全衛生法に定められている一定の業務に従事する労働者が受けるべき教育です。労働安全衛生法により、危険・有害な業務に従事する労働者には「特別教育」の受講が義務付けられています。本記事では、特別教育が必要な業務一覧から、教育内容、講師要件、免許・技能講習との違いまで詳しく解説しています。さらに、業務でも使える修了証のExcelテンプレートもご用意。安全教育の実施・管理に役立つ内容をまとめました。

特別教育とは

特別教育とは、労働安全衛生法に定められている一定の業務に従事する労働者が受けるべき教育で、次のように定められています。

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

出典:厚生労働省「労働安全衛生法 第59条第3項」

上記に引用したように「労働安全衛生法 第59条第3項」によれば、危険や健康被害のリスクがある業務に従事する場合、事業者は労働者に特別教育を実施する義務があります。教育内容は、対象業務の安全衛生管理や具体的な作業手順、保護具の使用法などを網羅するものです。これは、厚生労働省や中央労働災害防止協会の規定に基づく、労働災害防止のために不可欠な教育です。

特別教育が必要な業務

特別教育が必要とされるのは、アーク溶接や小型車両系建設機械の運転など全49の業務です。特別教育の対象となる業務に関しては、「労働安全衛生法第59条第3項」の「労働安全衛生規則第36条」で規定されています。下記一覧表を参考に該当する業務なのかを確認しましょう。

代表的な特別教育

49ある特別教育の必要な業務の代表例としては次のような業務があります。

- 最大荷重1トン未満のフォークリフト運転業務

- 移動式クレーン(つり上げ荷重1トン未満)の運転業務

- 小型ボイラー取扱業務

- 作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転業務

- 産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該教示等に係る機器の操作業務

特別教育以外の安全衛生教育

特別教育は一定の危険な業務に従事する従業員が対象ですが、業種・職種・雇用形態などにかかわらず実施しなければならない安全衛生教育もあります。

労働安全衛生規則第35条では教育が必要な内容は、その労働者が従事する業務に関する下記の事項です。

- 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

- 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

- 作業手順に関すること

- 作業開始時の点検に関すること。

- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

- 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

- 1~7に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

従業員が経験者である場合や従事する業種によっては一部省略可能な項目もありますので、労働安全衛生法を十分に確認しましょう。

特別教育を行わなかった場合の罰則

法令違反

一定の業務を行う事業者に対し、特別教育の実施は労働安全衛生法で定められている義務です。そのため、一定の業務に該当する従業員に特別教育を実施しなかった場合、法令違反となります。

法令に違反した場合、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課されます。法令違反が発覚すると社会的信頼の失墜にも繋がりますので、事業者は法令を遵守しなければなりません。

法令違反以外のリスク

法令は遵守する必要がありますが、違反が発覚しなければ大丈夫というわけではありません。従業員への特別教育を怠った場合、以下のリスクが考えられます。

- 労災の発生

- 従業員の職場での信頼低下

- 従業員のキャリア停滞

特別教育を実施していないと業務に必要な知識やスキルが不足するため、労災の発生リスクが高まります。

また十分な教育を受けないまま従業員を業務に従事させれば、従業員が職場へ不信感を抱いたり、モチベ―ジョンが低下したりする恐れもあります。従業員自身も責任のある業務を任されないなどキャリアの停滞につながる可能性もあります。

事業者は従業員に十分な教育を受けさせるようにしましょう。

特別教育の内容

特別教育の具体的な内容は、厚生労働大臣が定める「安全衛生特別教育規程」によって決められています。

規程には特別教育の科目や範囲、時間などが細かく定められており、どの教育機関で受講したとしても同じようにカリキュラムを進められるようになっています。

1.教育背景/目的

「なぜ特定の業務において特別教育が実施されるようになったのか」「なぜ特別教育を受ける必要があるのか」といった内容を学びます。特別教育を受ける目的を明確にした上で次の本論に進むと、より深く対象業務の安全衛生について理解できるでしょう。

2.本論/本題

特別教育の背景や目的を理解した後は、対象業務に関する安全衛生について学びます。 対象業務によって内容に違いはあるものの、業務に関する基礎知識や工具・装置の扱い方、点検方法など実際に業務を行う上での安全衛生がほとんどです。 たとえば、フォークリフトの運転業務を対象とする特別教育には「学科」と「実技」があり、具体的な科目や範囲、講義時間について安全衛生特別教育規程第7条で次のように定められています。

特別教育を行う際は、対象業務の安全衛生特別教育規程をしっかりと確認し、学習内容や講義時間に不足がないようにしましょう。

関係法令

関係法令では、労働安全衛生法について、制定された背景や法令違反した場合の罰則などを学びます。同法の特別教育に関する法令や、対象の業務に関する条項なども講義内容に含まれているため、教育を行わなければなりません。

関係法令の講義については、どの特別教育でも基本的に1時間以上と定められています。

確認テスト

教育機関によっては、講義の最後に確認テストを実施することもあります。確認テストに法的な義務はありません。しかし、特別教育は業務の安全に関わる重要な講義のため、受講者にしっかりと知識やスキルを身に付けてもらう必要があります。

あえて確認テストを実施し、受講者の学習意欲を高めるのもひとつの方法です。

特別教育の受講方法

特別教育は外部機関で受講する方法と、自社内で実施する方法があります。外部受講の場合、都道府県労働局などの認定教育機関を利用できます。社内実施では、動画教材や社内経験者を講師として活用することで、効率的に教育を行えます。いずれの場合も、厚生労働省が定める「安全衛生特別教育規程」に沿ったカリキュラムで行う必要があります。

外部で受講

自社内で特別教育の実施が難しい場合は、外部の教育機関を利用して受講する方法があります。一般的なのは、各都道府県の労働局に申し込む方法です。

定期的に特別教育が行われているため、外部受講を検討する場合は都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧からお問い合わせください。

また、外部受講であっても特別教育の責任は事業者にあります。受講料や交通費、宿泊費用等は事業者の負担になるため、費用面を考慮した上で受講する機関を選択しましょう。

自社内で受講

会社の規模が大きい場合や、特別教育を受ける必要がある従業員が多い場合には、自社内で受講することも可能です。外部機関を利用しない分、受講料や交通費などの費用が発生しません。

自社内で特別教育を実施する場合も内容や時間数は外部機関と変わらず、安全衛生特別教育規程に則って行う必要があります。そのため、社内で特別教育を行う場合は「動画」の活用が効果的です。規程に沿った動画を作成して従業員に配付し、各々が空いた時間で見られるようにすれば、効率的に特別教育を行えるでしょう。

講師に資格は不要

特別教育の講師には、資格等が定められていません。そのため、社内実施の場合は他の社員が講師として特別教育を実施することも可能です。

ただし、誰でも良いというわけではなく、講師は該当業務や特別教育について十分な知識と経験を有する必要があります。特別教育に該当する業務は安全衛生に対する意識が欠かせないため、長年該当業務に携わっており、信頼できる社員を講師に選出しましょう。

特別教育の修了証

修了証の発行

外部の教育機関で特別教育を受けた場合、受講したことを証明する「修了証」が基本的に交付されます。交付は義務でないため、社内で特別教育を行った場合でも修了証は必ずしも必要ではありません。

ただし、特別教育の受講者や科目の記録は取って残しておく必要があるため、実施記録として修了証を発行するのもおすすめです。

実際の業務でお使いいただけるExcelファイルの修了証ダウンロードは、こちらから無料で行えます。

修了証の保存

修了証をはじめとする特別教育の記録は、実施してから3年間保存しなければならないと、労働安全衛生規則に定められています。

第38条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

出典:厚生労働省「労働安全衛生規則 第38条(特別教育の記録の保存)」

教育を実施しただけで終わるのではなく、どのような科目の講義を誰に行ったのかといった特別教育の内容を適切に記録し、定められた期間保管するようにしましょう。

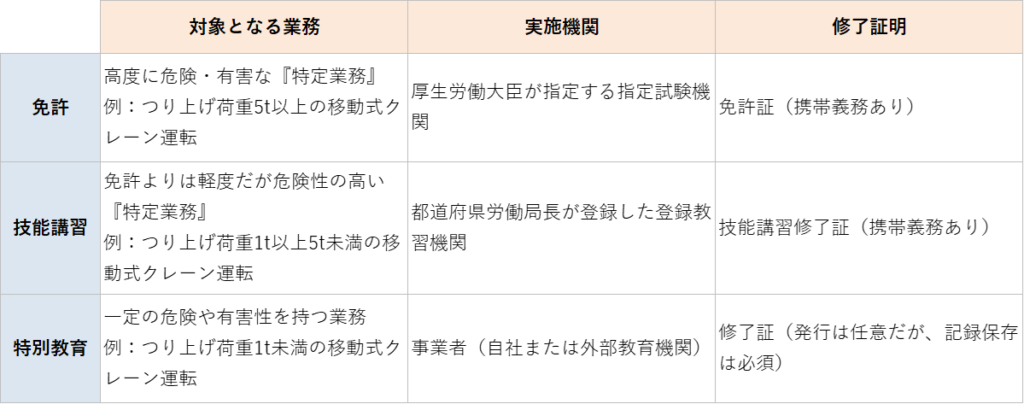

免許・技能講習・特別教育の違い

免許・技能講習・特別教育が必要となる業務の違い

免許・技能講習・特別教育の違いは、専門性の高さです。特別教育が「一定」の危険を伴う業務が対象なのに対し、免許・技能講習はさらに危険を伴う「特定」の業務が対象です。 たとえば、クレーン等の運転の業務ではつり上げ荷重などによって特別教育・免許・技能講習のどれが必要なのか異なります。

- 移動式クレーン運転士免許:つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン

- 小型移動式クレーン運転技能講習:つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン

- 特別教育:つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン

免許・技能講習・特別教育が必要な業務の一覧は下記をご確認ください。なお、一番上位の免許を取得していれば、同じ特別教育と技能講習の業務においても問題なく従事が可能です。

免許・技能講習の実施義務

「労働安全衛生法第61条」で特定の危険業務については、その業務の免許や技能講習の修了などの資格を持っていなければ、その業務についてはならないと規定しています。

また、「労働安全衛生法第14条」では、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、作業主任者(従業員を指揮する人)の選任が義務付けられています。この作業主任者には技能講習の修了が必要です。

特別教育には教育を行う講師の資格要件はありませんでしたが、免許試験は厚生労働大臣が指定する指定試験機関が行います。技能講習についても都道府県労働局長が登録を行った登録教習機関が教習を実施しています。

技能講習は講習を受けた機関から「技能講習修了証」、免許試験では「免許証」が交付されます。業務に従事する際は免許証などその資格を証明する書面を携帯しなければなりません(「労働安全衛生法第61条」)。

「特別教育」によくある課題と解決策

特別教育に関してよく見られる課題は以下です。

- 教育後の修了証や記録を紙やExcelで管理しており、紛失や管理漏れのリスクがある

- 更新・再教育のスケジュールが把握できず、監査対応が不十分になる

- 複数拠点での教育進捗が把握できない

これらの課題を解決するには、教育履歴や修了書、取得資格を一元管理できるスキル管理システムの導入がおすすめです。漏れや重複、更新の手間がかかりがちな紙やExcelでの管理に比べて、圧倒的に教育計画の立案・管理や監査対応が効率化します。

→修了書の管理・更新作業・申請フローが効率化して現場の負担が大幅に軽減するスキルマネジメントシステム「Skillnote」について資料で詳しく知る