スキルマネジメントによる人材育成「専門化」とは

製造業では技術変化の急速化により、従来の専門性を深めるだけでなく新領域への拡張が求められています。しかし社内の技術スキルを正確に把握できていない結果、従業員の強みを十分に活かせずに新領域へと踏み出せない企業が多いのが実情です。本記事では、スキルマップによる従業員の強み・弱みの可視化から、属人的配置を脱却して業容拡大を実現した事例まで、専門化を効果的に進めるスキルマネジメント手法を解説します。

専門化とは

専門化とは、特定の知識や技能・技術を習得し、専門性を高めることを言います。とくに、製造業においては技術者や技能者が持つ専門性は事業のコアであり、企業として競争優位を確保するための大切なものです。

なぜ専門化が必要なのか?

技術者・技能者の専門性は製造業の核心であり、多くの企業がその向上を目指しています。また、競争激化と技術トレンドの急速な変化により、コア技術やQCDSの継続的改善が不可欠な状況です。さらにDXの進展も急速化していることから、DXや技術トレンドの変化に対応した新たな専門性の育成が製造業には求められています。

「2022年版 ものづくり白書」(経済産業省)によると、製造業では開発・生産・保全などの専門性へのニーズが高く、とくに製造技術や生産管理に関する知識・技能の習得が求められています。約半数の企業が製造技術の専門知識・技能習得を希望し、3割以上が生産管理の専門知識・技能習得を望んでいます。 現場では、高度化する装置に対応するため、従来の工程作業知識に加えて生産技術の知識も必要とされています。製造業の従業員には、専門性の深化と拡張の両立が求められています。自動車産業を例に見てみると、専門性向上に関する企業の積極姿勢が理解できます。日本の自動車メーカーはこれまで内燃機関技術で世界をリードしてきましたが、EVの登場で自動車産業全体の構造が変化しつつあります。このような状況下では、既存技術の改善だけでは競争優位を確保できません。日々変化する専門性を追求してこそ自動車メーカー各社は利益を生むことができるのです。 以上は自動車業界の例ですが、これは製造業全体にも当てはまることです。製造業企業が競争優位を確保するためには、従来の専門分野を深めつつ、新たな技術領域へ拡張することが急務となっています。データ活用能力も含め、専門性の拡張と深化は、今や企業の存続と成長に不可欠な要素となっているのです。

専門化を進める上での課題

製造業では、配置や配属が専門性を大きく左右する傾向が強いと言えます。多くの場合、従業員の意思よりも上司や人事の決定によってキャリアが形成され、結果として特定分野の専門性が高まっていきます。しかし、必ずしも技術者の本来の強みや適性とフィットしているとは限りません。

また、急激な技術変化と競争激化に直面するなか、多くの企業が社内の技術スキルを正確に把握できていない、という課題を抱えています。「誰がどんな技術を扱えるのか、何となくでしかわかっていない」という状況も決して珍しいものではありません。

さらに、専門化推進には教育や研修の整備など、相応の負荷が伴います。たとえば、工場のデジタル化を進めたい場合でも、現状のスキル把握が不十分なため、具体的な研修提案が難しいケースがあります。このように、明確な根拠や効果を示せないと、専門化に向けた議論自体が進みにくい状況にあります。

これらの要因が複合的に作用し、日本企業における専門性育成を妨げています。結果として、技術者の強みを十分に活かせず、企業全体の競争力向上にも影響を及ぼしているのです。

スキルマネジメントによる専門化の進め方

これらの課題を解決するためのスキルマネジメントのポイントをご紹介します。

拠点や部署、従業員別のスキルの強み・弱みを可視化

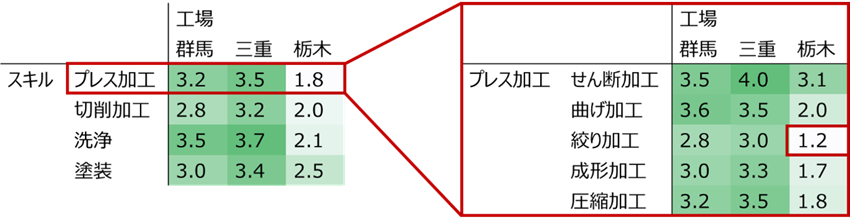

スキルの分類ごとに保有レベルの平均値を集計し、拠点や部署、従業員別に比較をすることで強みや弱みが可視化されます。

たとえば、板金工場の製造工程で求められるスキルが、工程に基づき、「プレス加工」「切削加工」「洗浄」「塗装」の4つのカテゴリーで構成されているとします。工場が3つある場合、工場ごとに平均値を集計しヒートマップ化すると、工場間の比較が可能になり、各組織の特徴や強みが明確になります。

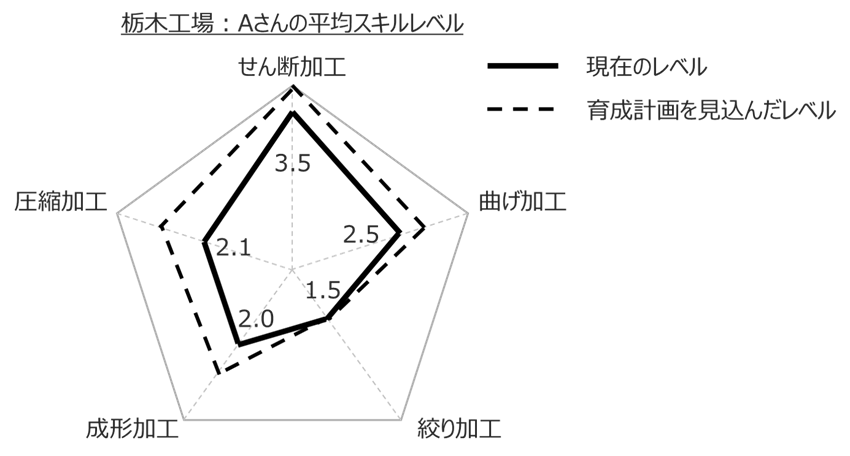

また、従業員1人ひとりに関しても、レーダーチャートを用いることでより詳細に把握することが可能になります。レーダーチャートによって、現在保有しているスキルと、育成計画の完了を見込んだ将来のスキルを表示することで、従業員の強み・弱みを明らかにしながら、今後の改善余地を明確にすることができるのです。

従業員1人ひとりに合わせた教育の実施と経験を積む機会を提供

専門性向上には教育と経験の両方が必要です。教育対象者の選定では、上司の指名だけではなく本人の希望も考慮すべきです。従業員のスキルレベルを明確にすることで、教育の必要性が明らかになり、参加判断がしやすくなります。

また、従業員に対する教育以外にも、プロジェクトへの参加という形で経験を積む機会を提供することも効果を発揮します。スキルの習得状況をモニタリングし、時系列で可視化することによって、成長率を把握することができます。その結果、従業員ごとにスキルが向上するペースを追跡し、必要に応じて介入することも可能になります。たとえば、ある従業員の特定スキルが伸び悩んでいる場合、他のスキルの成長を考慮しながら、多能工として育成するか、得意分野の専門性を高めるか検討できます。これらの判断は、蓄積されたスキルデータを用いることで客観的に下せるようになります。

スキルデータを活用した専門化の事例

スキルマネジメントの実践として、装置メーカーの技術部の事例を紹介します。この会社は主に2つの課題を抱えていました。

- 各工程で得られる経験が異なるため、技術者の能力を把握し、その強みを活かしつつ成長を促すような形でプロジェクトに配属すること

- 従来の形式的なスキルマップを廃止し、活用を見越したデータベースを構築すること

人事部門が提供する従来のシステムやプログラムでは事業部門のニーズを十分に満たせないため、事業部門は独自の人材育成戦略を採用することを決定しました。その一環として、スキルマネジメントの実施に着手しました。

これまでは上長が部下の工程経験を管理していました。しかし、それは上長の記憶に頼った管理方法でした。たとえば、「Aさんは、B社向けの装置プロジェクトに関わっていたので、C社のプロジェクトも対応できるのではないか?」といった上長の頭のなかの情報を基に配置を判断していたのです。その結果、上長の記憶に頼った属人的な配置判断となってしまい、上長以外にはその配置が良いのか悪いのか判断ができないものとなっていました。また、従業員はいつも似たようなプロジェクトに配置されてしまい、新たな経験を積む機会が減っていたのです。

そこで、個人の記憶に頼らず、技術者の工程経験をスキルマップで可視化することに取り組みました。この結果、ある工場では、A、D、F工程が強み、B、C、E工程が改善必要な分野だと判明しました。さらに、従業員個人レベルでは、AさんがA・B工程、BさんがE・F工程に秀でていることが分かりました。これにより、事業部門は未経験者を新しいプロジェクトに配置し、育成することが可能になりました。

この取り組みにより、この工場ではスキルの保有状況をデータベース化し、世代別のスキル保有者数や要求人数に対する充足状況の把握が可能になりました。さらに、スキルデータを活用することで、需要が高まる業界への進出や成長産業での基盤構築、業容拡大などに取り組めるようになりました。

企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!

「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!

●スキル管理のメリット

●スキル管理がうまくいかない理由

●スキル管理を成功させる3つのポイント

→詳しくはこちらから

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)