製造業では慢性的な人手不足が大きな課題となっています。少子高齢化や若手離れ、転職の一般化、働き方の多様化などにより人材確保が困難になり、競争力や事業継続にも影響を及ぼしています。本記事では、経済産業省の「ものづくり白書」などのデータをもとに製造業における人手不足の原因と影響、そして企業が取り組むべき具体的な対策を解説します。

目次

製造業の人手不足の実態

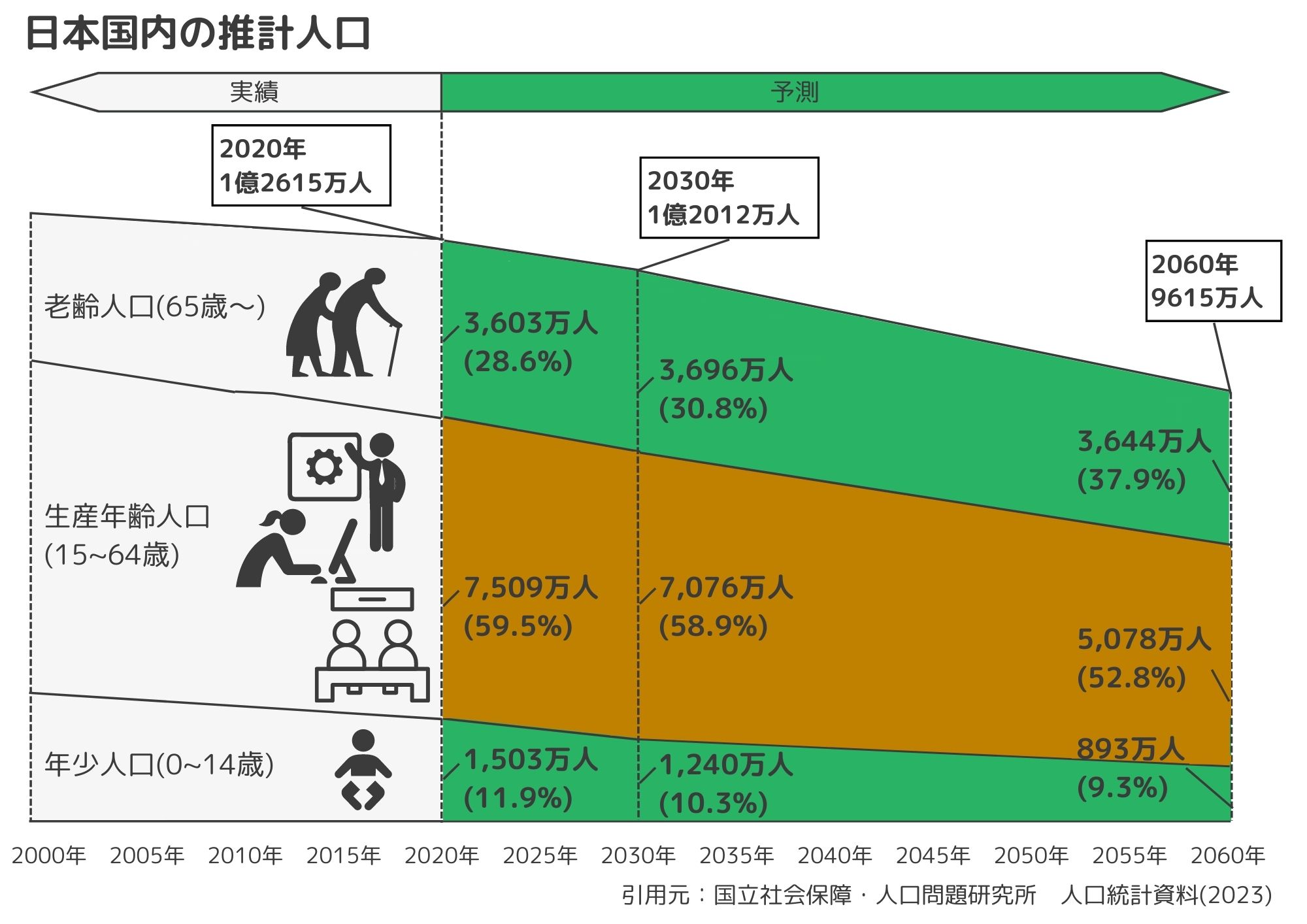

日本では少子高齢化により生産年齢人口の大幅な減少が見込まれます。ちなみに生産年齢人口とは、15〜64歳の労働に従事する年齢の人口のことです。国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集(2023)改訂版」によると2020年に7,509万人だった生産年齢人口は2060年には5,078万人と、40年間で2,431万人も減少することが予想されています。

また、パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計 2030」によると、他業種と比べても製造業で予想される人手不足はかなり深刻なものと言えるでしょう。製造業の人手不足は、サービス、医療・福祉、卸売・小売の次に深刻とされ、2030年には38万人の人手が不足すると言われています。

さらに、経済産業省の「2022年版ものづくり白書」によると、製造業における56.3%の企業が、事業に影響を及ぼす社会情勢の変化として人手不足を挙げています。

人手不足の3つの原因

製造業の人手不足には主に以下の3つの原因があります。

- 労働人口の減少

- 製造業の負のイメージ

- 人材の流動化

以下では3つの原因のそれぞれを解説します。

1.労働人口の減少

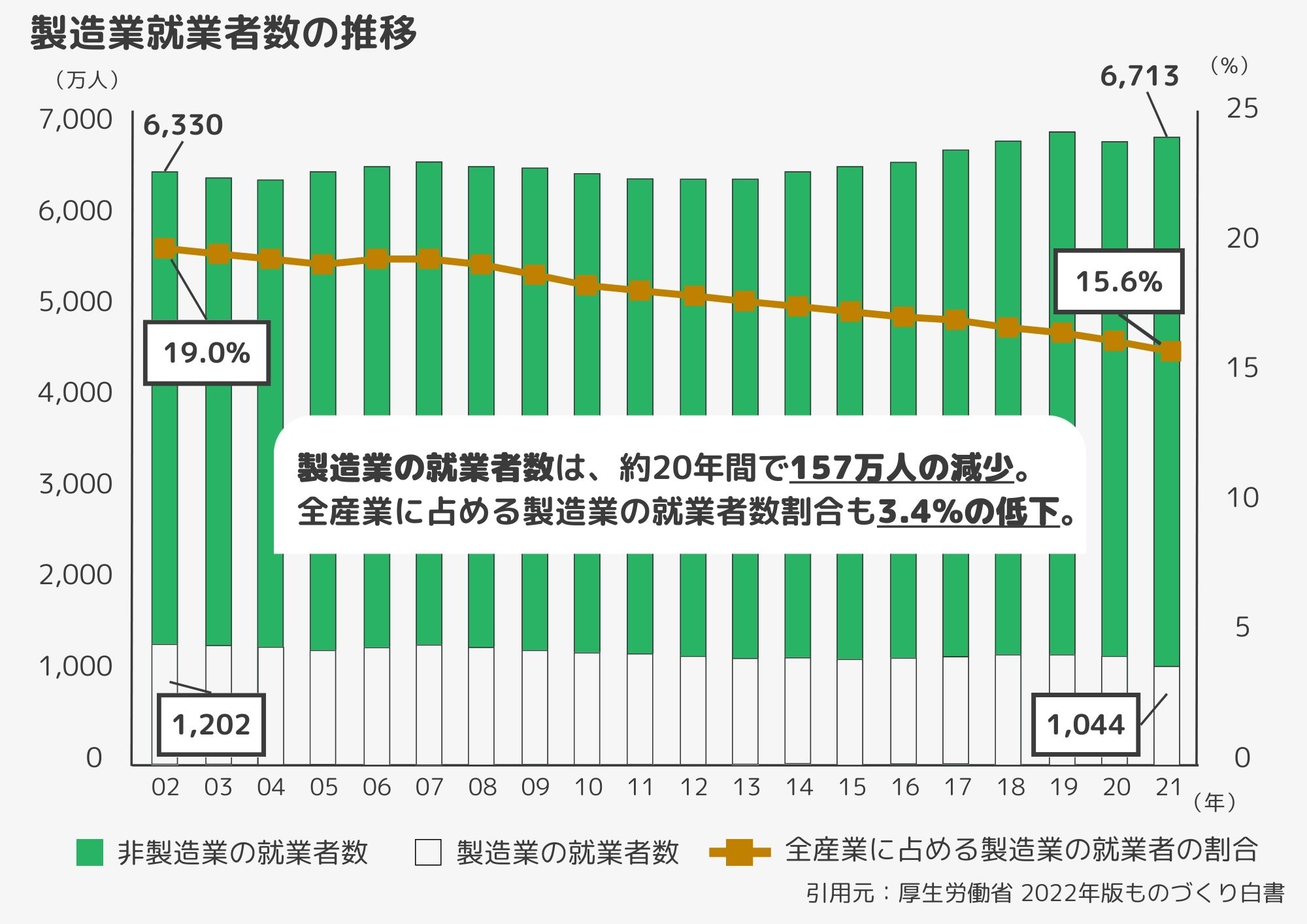

製造業の労働人口は20年間で157万人減少

先述の「2022年版ものづくり白書」によると、2002年から2021年までの20年間で日本国内の労働者人口は6,330万人から6,713万人へと383万人増加しています。しかし、製造業における労働者人口は1,202万人から1,045万人と157万人も減少しています。また、全産業に占める製造業の就業者数の割合は19.0%から15.6%と減少しており、製造業から非製造業への人材の流出が読み取れます。

出典:経済産業省「2022年版ものづくり白書」

若年就業者数の減少

同じく「2022年版ものづくり白書」によると、2002年から2021年までの20年間で34歳以下の若年就業者数は384万人から263万人へと121万人も減少し、製造業の全就業者に占める若年就業者の割合も31.4%から25.2%へと減少しています。

一方、65歳以上の高齢就業者数は58万人から91万人へと33万人増加。製造業の全就業者に占める高齢就業者の割合も、4.7%から8.7%に増加しています。

製造業では、若年就業者数の減少と高齢就業者数の増加という「高齢化」が顕著であると言えます。

2.製造業の負のイメージ

製造業は、「きつい」「汚い」「危険」という3Kの負のイメージから就業を敬遠されることがあります。24時間稼働の工場も多く夜勤もあることから「きつい」、油や化学薬品による臭いや汚れから「汚い」、重機や重量物が多いため「危険」といったことから、マイナスイメージが持たれているようです。

工場によってはこのようなマイナスイメージには全く当てはまらないところもありますが、イメージが先行して敬遠される傾向があるとは言えるでしょう。

3.人材の流動化

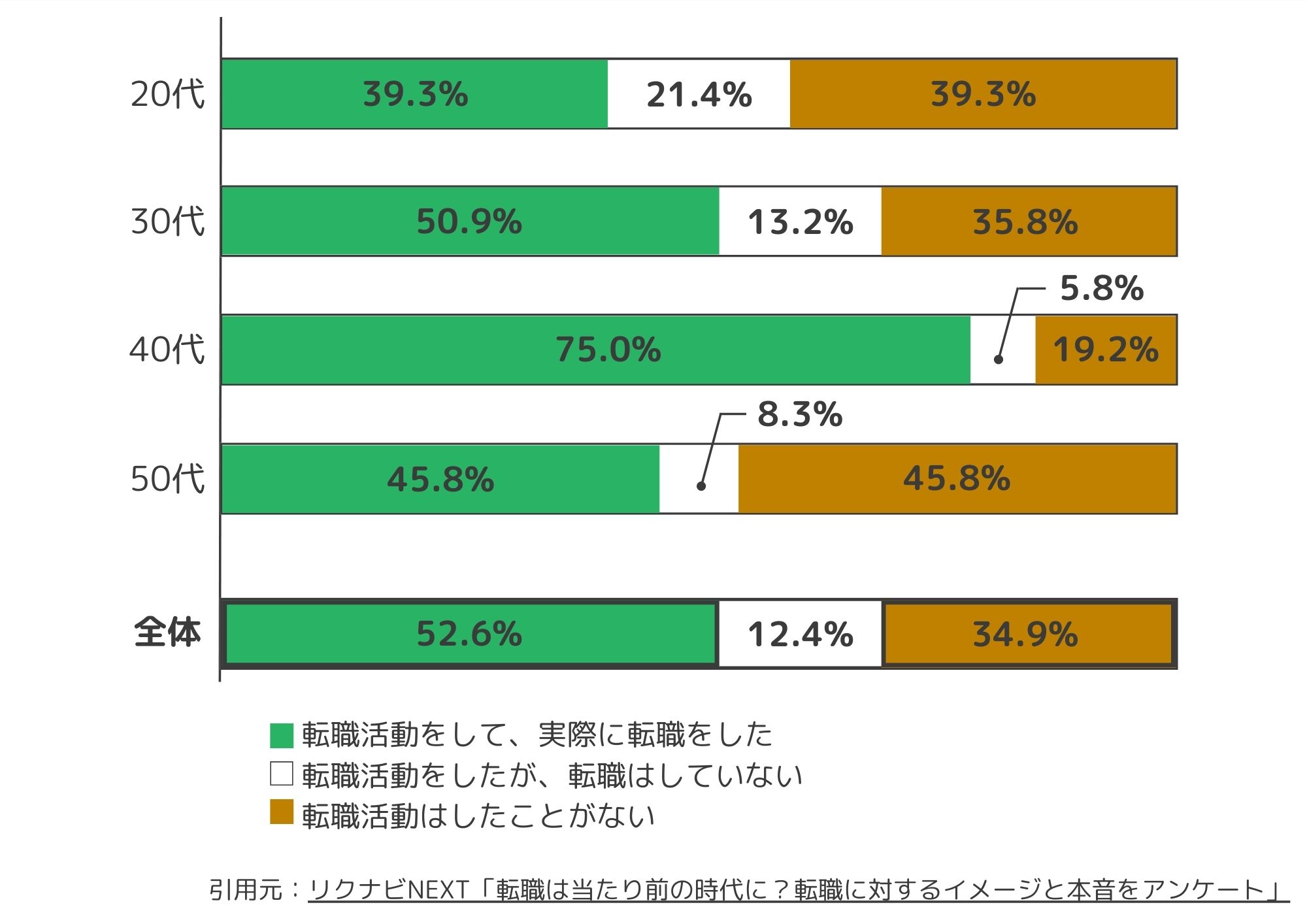

リクナビNEXTが2019年に全国の20代~50代の働く男女209人(男性:120人、女性:89人)を対象に行ったアンケートによると、65%が「転職活動をして、実際に転職した」「転職活動をしたが、転職はしていない」回答しています。この回答を年代別にみると、50代が約50%なのに対し、40代での転職活動経験者は80%を超えています。また、20代でもおよそ60%に転職活動経験があることから、従来の終身雇用は崩壊し、転職が当たり前になっていることが伺えます。

出典:リクナビNEXT「転職は当たり前の時代に?転職に対するイメージと本音をアンケート」

人手不足による影響

生産ラインを維持できず競争力が低下する

生産ラインでは、それぞれのライン毎に必要な人数が決まっていることが一般的です。ラインによっては、たった1人足りないだけでも「生産ラインを動かせない」「シフトを組むのが大変」「経験不足の従業員にラインを任せることになる」といった問題が発生します。生産ラインを動かせなければ納期遅延につながりますし、経験不足の従業員が対応する場合には品質事故のリスクが増大してしまいます。

また、新規採用者が確保できない状況では「従業員に十分な教育の時間がとれない」「経験豊富な中堅社員が高度な技術や経験を必要とする業務にあたれない」といった問題が生じ、企業の成長機会を損なってしまいます。これらが積み重なった結果、顧客満足度や製品品質が低下し、企業の競争力も低下するでしょう。中には受注状況が好調でも人手不足から生産ラインを維持できずに黒字倒産してしまう事例もあるようです。

離職者が増加する悪循環に陥る

人手不足の影響は既に働いている従業員にシワ寄せがいき、労働環境の悪化を招きます。残業時間の増加、休日出勤、力量以上の仕事を担当、といったことはそのわかりやすい例と言えるでしょう。労働環境の悪化により従業員のストレスが増え、労働意欲が低下した結果、離職者がますます増えるという悪循環に陥る可能性も十分に考えられます。

事業縮小・撤退のリスクが増す

人手不足が続くと新規ラインの立ち上げや生産技術の改善に必要な人材を確保できず、事業拡大や新製品開発のスピードが鈍化します。その結果、既存の生産ラインの維持に追われ、工程改善や品質向上への取り組みが後回しになるため、効率的な生産体制の維持が難しくなります。こうした状況が長期化すると、収益性の悪化や納期の遅れなどにより取引先からの評価が下がります。そして最終的には、生産拠点の縮小や事業撤退を余儀なくされるリスクが高まります。

顧客の満足度が低下する

慢性的な人手不足は、現場の作業負荷の増大を招きます。その結果、製品やサービスの品質が低下したり、納期遅延が発生するリスクが高まります。こうした事態は、取引先や消費者に直接影響し、市場からの信頼を失う原因となります。とくに、納期や品質が安定しない場合は、取引先からの受注減少や消費者離れにつながり、企業のブランド価値や市場での競争力にも悪影響を及ぼします。

人手不足への対策

人手不足は製造業に限らず、日本経済全体の課題です。しかし、「ものづくり白書」の中には人出不足を解消した中小製造企業の事例もいくつか紹介されています。そのような事例も参考にしながら、ここでは人手不足への対策を解説していきます。

新規採用者を増やすには

人手不足を解消するには、まず新規採用者数を増やす必要があります。しかし、いざ求人をかけてみてもそう簡単には人は集まらないもの。そうした場合には、下記を試してみてはいかがでしょうか。

採用枠の拡大

新規採用者を増やすためには、人材派遣、外国人労働者、シニア人材(高齢就業者)、女性労働者などの採用枠を拡大することも有効な手段のひとつです。

人材派遣

人材派遣は派遣会社に登録されている必要スキルを持った人材を受け入れる方法です。製造業に強い派遣会社などもありますので、繁忙期の人員補充や従業員の代替が必要な場合などに必要な人材を確保することができます。人材派遣を活用すれば人材確保のコストが軽減するうえ、自社で雇用しないため労務管理等の負担もありません。

外国人労働者

外国人労働者を技能実習生として受け入れれば、技能実習生は最長で5年間の就業が可能です。製造業でも約50種が対象職種になっています。「2022年版ものづくり白書」によると、2008年から2022年にかけて製造業における外国人労働者は19.3万人から48.5万人と2倍以上に増加。ものづくりの現場では外国人労働者が活躍できる場所が増えていることがうかがえます。

シニア人材

「2022年版ものづくり白書」によると、シニア人材(高齢就業者)は2002年から2021年にかけて58万人から91万人へと33万人増加。製造業の全就業者に占める高齢就業者の割合も4.7%から8.7%に増加しています。しかし非製造業での高齢就業者数の割合は14.4%。製造業におけるシニア人材の占める割合は決して多いとは言えません。経験と技術を持ったシニア人材を活用することも人手不足への有効な対策と言えるでしょう。

女性労働者

製造業以外の女性就業者数は近年増加傾向にあります。しかし、製造業では2002年の403万人から2021年の313万へと90万人減少しています。これまでものづくりの現場は肉体労働のイメージも手伝い、女性には働きづらいとされていました。しかし、近年では自動化などがすすみ労働環境が改善されています。

今後は女性が活躍できる環境を積極的に構築していく必要があるでしょう。「女性が多い職場=働く環境や制度がしっかりしている」という企業イメージの向上にもつながるメリットもあります。

3Kのイメージの払しょく

製造業における人手不足の要因の1つには「3K」のイメージがあります。このようなイメージを払しょくするためには、工場のオートメーション化を進めて、危険な作業や単純な作業は機械に任せることが有効でしょう。また、企業が取り組んでいるDX化の推進や誰でも働きやすい職場づくりなどを、動画やSNSを活用してイメージアップを図る方法も効果的です。どちらも短期で効果が出る方法ではありませんが、長期的には生産性向上や従業員とのエンゲージメントの強化につながります。

一方、深刻な人手不足に対し、国土交通省と日本経団連が新しく「新3K」を提唱しています。新3Kとは「給料が良い」「休暇が取れる」「希望が持てる」です。もとは建築業界で提唱された言葉ではありますが、給与水準の引き上げや労働時間の短縮は製造業でも検討の必要があると言えるでしょう。

従業員教育の拡充

これまでの製造業の従業員教育は、現場で先輩について仕事を覚えるOJT(On-the-Job Training)が一般的でした。OJTには1年ほどの時間をかけて実践的なスキルや技術を学べるメリットがある一方、得られる技術やスキルが限定され、幅広いスキルアップにはなかなかつながりにくいという点もあります。

スキルアップを通じて従業員のモチベーションを向上させるためにも、研修体制を充実させることは若手就業者増加への有効な打ち手のひとつだと言えます。

あわせて読みたい

OJTとは? OFF-JTとの違いや運用のコツ、メリットについて解説

人材不足の状況では、新たに加わった新入社員や中途社員を戦力化するために速やかに育成する必要があります。しかし、ただでさえ忙しい状況の中で、時間をかけて丁寧に教育を行う時間を確保するのは困難です。

そこで多くの製造業では、忙しい中でも速やかに従業員を成長させる取り組みとして、OJT教育を取り入れています。この記事では、OJTの概要やOFF-JTとの違い、OJTのメリット・デメリット、OJTに取り組む際に押さえておくべきポイントを解説します。

離職者を減らすには

離職者を減らすことも重要な取り組みのひとつです。離職防止のために、エンゲージメントを向上させ、人材の定着率を上げる対策を進めていきましょう。

風通しのいい職場づくり

人間関係は働くうえで非常に重要な要素です。管理職や社内スタッフには話しにくい悩みや不安を伝えられる相談窓口や産業医、心理カウンセラーの設置を進めましょう。

また、管理職には部下への接し方を教育する仕組みを取り入れるのも大切です。管理職人材に傾聴のテクニックやアンガーマネジメントなどを教育することで、風通しのいい職場づくりにつながるでしょう。

ワーク・ライフ・バランスの確保

離職者を減らすためには、福利厚生の充実や、週3勤務・時短勤務などの柔軟な働き方を取り入れることも効果的です。過重労働の改善や有給を取得しやすくするなどの業務環境の改善は、現場だけでは解決できない、経営陣が率先して対策をとるべき課題です。

働く環境を改善するためにも、DX(デジタルトランスフォーメーション)やITツールの活用で効率的な働き方を推進しましょう。生産性も向上し、企業にとっても得られるメリットは大きいと言えます。

まとめ

製造業の人手不足は「労働人口の減少」「負のイメージ」「人材流動化」が主因であり、事業縮小や顧客満足度の低下といった深刻な影響を及ぼします。一方で、多様な人材の確保、人材定着のための職場環境の改善、DXの推進、教育体制の強化など、企業が取り得る具体策も存在します。人手不足は企業が安定的に経営を続けていくために解決すべき課題です。そのため、企業全体で真剣に話し合い、従業員と企業がwin-winになるような取り組みを進めていきましょう。

製造業の人手不足を解消するには?

製造業の人手不足を解消する第一歩は「人材の見える化」から始まります。

『Skillnote』なら、

●スキルや資格を一元管理して最適配置を実現

●若手の育成や早期戦力化を効率化

●属人化を防ぎ、技術伝承を促進

▶ 「Skillnote」のサービス資料を無料ダウンロードする

- なぜ製造業は人手不足なのか?

-

製造業の人手不足には主に以下の3つの原因があります。

- 労働人口の減少

- 製造業の負のイメージ

- 人材の流動化