製造業における要員計画と人員計画の違い|目的・作成方法・活用ポイントを解説

要員計画や人員計画は、企業がその役割を担い存続していくために必要不可欠な計画です。特に昨今は、外部環境の変化が大きくなり市場からの要求が多様化しています。また、働き方の柔軟化を考慮する必要があり、要員計画や人員計画はその重要度をますます増しています。要員計画と人員計画の違い、目的やメリット、策定方法を解説し、製造業が人材戦略を強化するためのポイントを紹介します。

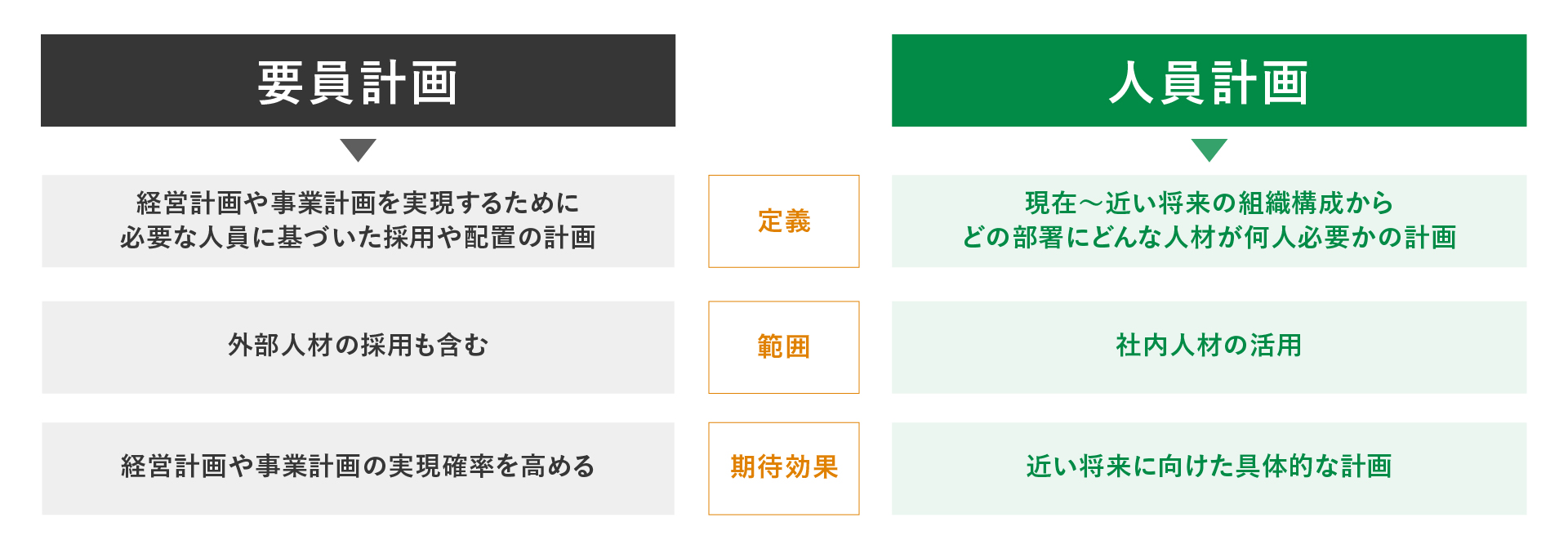

要員計画と人員計画の違い

要員計画と人員計画は似た用語ですが、意味合いが異なります。

- 要員計画:経営計画や事業計画を実現するために必要な人数やスキルを明確化し、採用や配置を含む中長期的な計画。

- 人員計画:現在の組織や近い将来の業務量に基づき、社内人材をどう活用するかを具体的に計画。

要員計画は外部人材も含む全体像の計画で長期視点に立って行うのに対し、人員計画は社内リソース中心で、より短期・現場密着の計画です。

要員計画とは

要員計画とは、経営計画や事業計画を実現するために必要な人員(人数)やスキルを明確にし、その結果に基づいた採用や配置に関する計画のことです。要員計画の精度を高めることで、要員計画の元となった経営計画や事業計画の実現確率を高められます。

従来は、人事部が中心となって要員計画を作成・実行していました。しかし、特に製造業では、精度を高めるために技術開発を担当する部署が要員計画に関わる割合が増え始めており、今後もその流れは加速していくと想定されています。

人員計画とは

人員計画は、現在の組織構成や近い将来想定される組織構成から、どの部署にどのようなスキルを持った人材が何人必要となるのかを具体的に計画することです。要員計画よりも近い将来に向けた計画であり、要員計画が外部人材の採用なども含めて考えられるのに対して、人員計画は社内の人材をどのように活用するのか計画します。

要員計画を策定する目的

採用計画の合理化

要員計画を立てることで、必要な人材像が明確になり、採用活動の精度が高まります。結果として、早期離職やミスマッチによる無駄を減らすことができます。

適材適所の人材配置の実現

必要なスキルを持った人材を、適切なポジションに配置することで、業務効率や生産性を高められます。

中長期的な人材育成の実現

将来必要なスキルや人材像を見据えることで、社内教育やキャリア形成に計画的に取り組めます。

要員計画を立てる2つの方法

トップダウン方式

経営計画から必要な人数を算出する方法です。計算式は以下の通りです。

適正要員数=(売上高 - 人件費以外の全経費 ー 目標利益)÷ 一人あたりの人件費

ボトムアップ方式

現場の業務量や稼働状況から人数を算出する方法です。計算式は以下の通りです。

適正要員数 = 総労働時間 ÷ 一人あたりの労働時間

なお、現場の実務においては両方の式を組み合わせたハイブリッド方式が推奨されます。

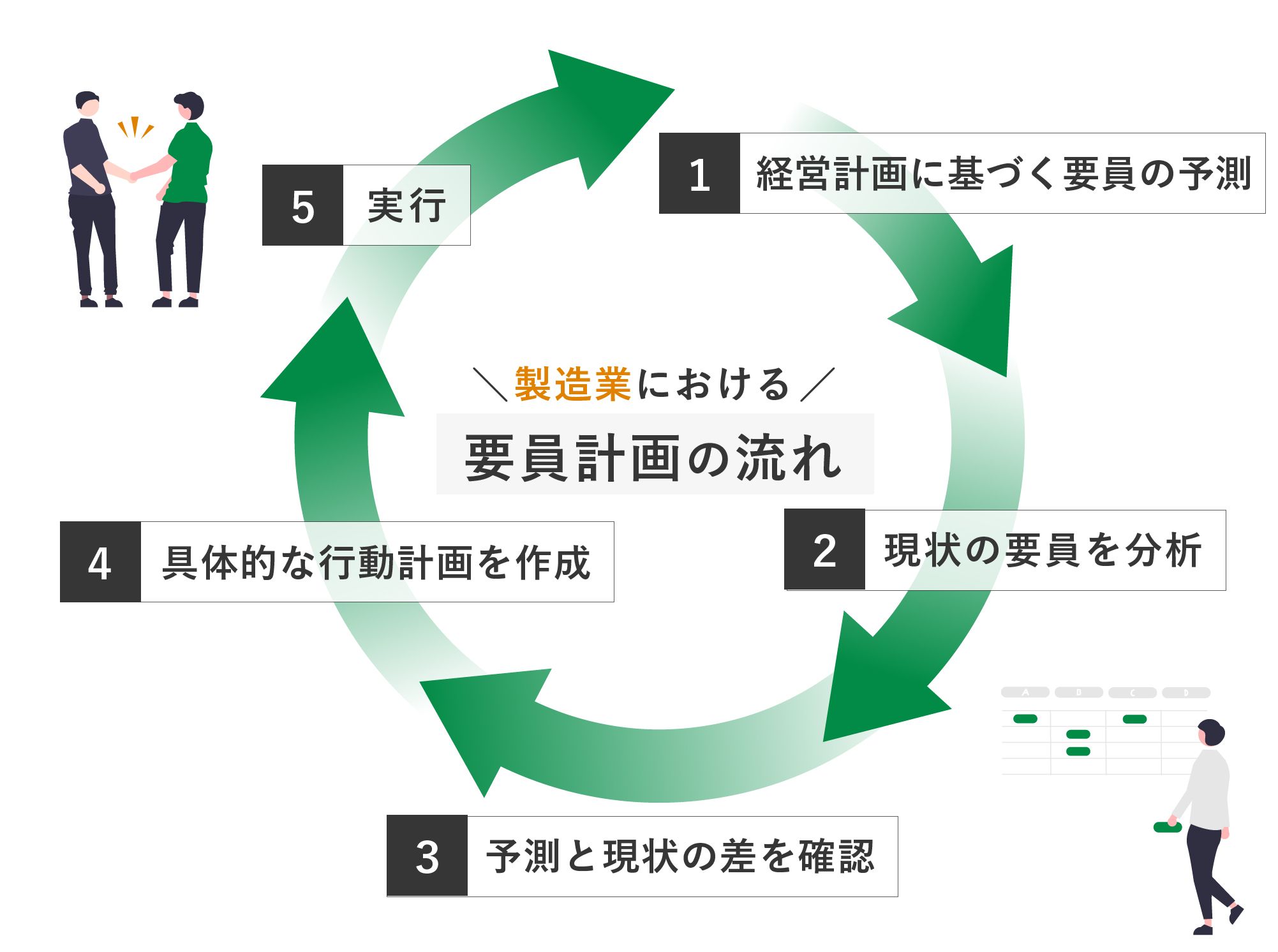

製造業における要員計画の流れ

ここからは、主に製造業における要員計画の流れを紹介します。なおこれ以降は、要員計画という用語に人員計画の範囲も含めて表現します。製造業における要員計画の流れは以下の通りです。

- 経営計画に基づく将来必要要員の予測:売上や生産計画から必要スキル・人数を把握

- 現状の要員分析:スキルマップや評価指標で現状の人材を把握

- 予測と現状の差を確認:必要人数やスキルとのギャップを明確化

- 具体的な行動計画を作成:採用、教育、外部リソース活用などでギャップを埋める

- 実行

経営計画に基づく将来必要な要員の予測

はじめに、経営計画や事業計画を技術開発のロードマップや量産展開の計画、また生産計画などに落とし込み、将来的に自社の製品がどのように開発され、どの程度生産されていくのかを明確にします。

それぞれのロードマップや計画から、いつどこにどのようなスキルを持った人材が、何人くらい必要になるのかを明確にします。ここでは、将来的な予測をするため不確定な要素が多く、外部機関が行っている環境分析に関するレポートや社内にいる知見者の知識・経験を集約することが重要です。

要員計画の起点となる情報のため、適当な予想ができないと要員計画が大きく崩れ、極度の人材不足やスキル不足に繋がる可能性があります。特に近年は、事前に想定できない事象が発生することもあるため、不測の事態にも対応できるように複数の予測を準備する必要があります。

現状の要員分析

将来の予測から要員計画を具体化していくためには、自社が現在保有している人材やスキルなどを明確にするための分析が必要不可欠です。どのようなスキルを管理項目として定義すべきか、またどの程度のレベルに達しているのかを判断する評価基準を定義するためには、スキルマップなどのツールを活用するといいでしょう。

しかし、特に設計開発職のスキルマップ作成は簡単ではありません。同一企業においても部署や担当する仕事によって必要となるスキルは多岐に渡るため、画一的なものが使いにくく項目の選定やスキルレベルの評価が困難です。

そこで、要員計画を立てる時期だけではなく、スキルマップの項目や評価指標に関して日常的に議論し更新していくことが必要です。また、客観的な視点を導入するために、外部の人材やコンサルタントを活用するのも、効果的なアイディアの一つでしょう。

予測と現状の差を確認

要員に関して、将来の予測と現状の分析が完了したら、その差を明確にできます。経営計画や事業計画を成功に導くためには、この差を埋めていく必要があり、どのような手段を用いて差を埋めていくのかを検討します。

具体的な行動計画を作成

予測と現状の差を確認したら、その差を埋めていくための具体的な行動計画を策定し、実行に移します。行動計画は最終的に、一人ひとりの社員に仕事を割り当てられるレベルまで詳細化する必要があるため、策定にはある程度の時間が必要です。

まずは、足りない人員やスキルを、どのような手段で補完していくのかの大きな方針を決めます。具体的には、外部人材の採用や既存社員の教育、またツールやシステムの導入も差を埋めるために効果的な選択肢となるでしょう。

その後、それぞれの方針に対するプロジェクトチームを構築し、詳細な計画・実行に移ると、必要な項目の抜け漏れが生じにくくなります。特に技術に関する部分を人事部だけで実施するのは難しいため、技術部が積極的に関わっていくことが重要です。

製造業における要員計画のポイント

ここでは、特に製造業で要員計画をする場合に重要となるポイントを紹介します。現実を考えると全てを完璧にこなすのは困難ですが、考慮しておくことで現実に即した要因計画に近づくでしょう。なお、ポイントは以下の通りです。

- 状況変化に対応した計画を立てる:外部環境の変化やリスクに備え、複数シナリオを想定

- 社員の成長や希望に配慮する:既存社員のスキルアップや希望を反映

- 残業時間の考え方を明確にする:残業に依存せず、効率的な配置を検討

状況変化に対応した計画を立てる

自動車業界をはじめ、製造業では異業種の参入やユーザーの趣向多様化、環境対応に加えて、地政学的リスクなど経営計画や事業計画に影響を与える外部要因が多くあります。

そこで、計画を立てる際にはコンティンジェンシープランを作成することを心がけ、当初想定していた確率の高い状態から変化が生じた場合にも、スムーズに要員計画を修正できるようにしておくことが望ましいでしょう。

例えば、必要なスキルや人員の分配などは、重視される技術によって大きく変化します。あらかじめ、想定される複数のプランに対応できるような要員計画になっていれば、急な軌道修正を少なくできると考えられます。

社員の成長や希望に最大限配慮する

将来必要なスキルが不足している場合、スキルを持った人材を外部から採用する案に加えて、既存の社員にスキルを習得してもらう案があります。もし社内に新たなスキルの獲得や自身の成長に積極的な人材がいるのであれば、できる限りその人材の希望を満たせるような方向で考えるといいでしょう。 既存の社員であれば、会社が扱う製品に関する周辺知識もあらかじめ持っていますし、会社の文化にも馴染んでいると考えられます。外部人材では、スキルはあっても周辺知識がないことでうまく活用できなかったり、文化に馴染めなかったりするリスクがあります。 全ての社員の希望を満たすことは難しいですが、組織だけでなく個人にとってもモチベーション向上に繋がるため、特に会社に残って欲しい人材については優先的に考えるべきです。

残業時間の考え方を明確にする

本来、残業時間は想定外の突発事象に対応する柔軟性を持たせるために必要なものですが、実際には多くの企業で残業時間ありきでの人員配置になっているのではないでしょうか?

配置する人員を増やすことが予算の関係で難しい可能性はありますが、残業が慢性化すると既存社員が新たなスキルを得るために使う時間が取れず、機会が失われます。できる限り、計画段階では残業を見込まないようにする必要があります。

その上で、残業が長期的に生じてしまっている場合には、その原因が本当に人が足りないのか、スキル不足やマネジメントの能力不足なのかを明確にし、原因に合わせた処置を行うことが重要です。

まとめ

要員計画は経営戦略に基づき、必要な人数やスキルを明確化する計画です。人員計画と連携しながら、トップダウン方式・ボトムアップ方式を使い分けることで、採用の合理化や適材適所の配置、中長期的な育成を実現できます。

「多能工化」によって人手不足を解消するには?

「多能工化」で製造業の人手不足を一挙に解消!

●多能工化のメリット

●多能工化の進め方

●多能工化を成功させる3つのポイント

→「『多能工化』徹底ガイド」を無料でダウンロードする