【徹底解説】ITSS(ITスキル標準)とは?7段階レベル・11職種とスキルマップ活用法

ITSSとは、高度IT人材育成を目的として作成された、教育・訓練を行う際の指標です。IT領域のサービスを提供する上で必要となるスキルが体系化されています。「IT Skill Standard」の略称であり、「ITスキル標準」とも呼ばれます。経済産業省とIPAが策定したITSSは、7段階のスキルレベルと11職種を体系化し、人材育成やキャリア形成の尺度として機能しています。

本記事では、ITSSの定義や背景、7段階のレベルと11の職種を整理。さらにITSSのフレームワークを自社のスキル体系に落とし込む際に必要となるスキルマップの作成・活用法 も解説します。

ITSS(ITスキル標準)の定義

ITSSとは、高度IT人材育成を目的として作成された、教育・訓練を行う際の指標です。IT領域のサービスを提供する上で必要となるスキルが体系化されています。「IT Skill Standard」の略称であり、「ITスキル標準」とも呼ばれます。

ITSSは2002年12月、経済産業省により策定・公表され、2004年以降は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ITスキル標準センターが管理しています。

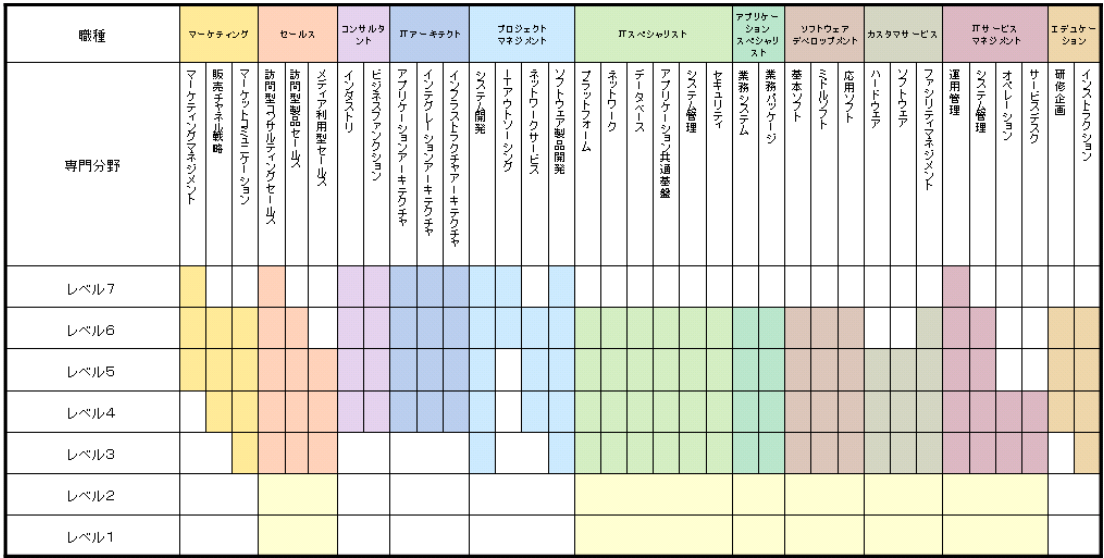

ITSSでは、IT領域の職種を11種類に分類し、それをさらに38種類の専門分野にわけて定義しています。その上で個人の能力や実績に基づいた、7段階のレベルを設定しています。各スキルとキャリアの段階が細分化されており、企業が人材育成の指標として活用する場合はキャリアフレームワーク(下図を参考)を使って管理されます。

また、ITSSは単なる教育・訓練のための基準ではなく、人材育成計画、キャリア設計、人事評価の基盤 として活用可能な仕組みです。企業視点では「どの人材をどこまで育てるか」を定量的に示す指標であり、従業員視点では「自身の市場価値や次に学ぶべきスキル」を把握するためのベンチマークとなります。

ITSSが策定された目的と背景

IT産業の急速な発展を背景に、IT関連企業では高度な専門性を持つ人材が求められるようになりました。多様化する顧客ニーズを満たして企業としての競争力を強化するために、多くの企業が高度IT人材の育成を、さらには育成を可能にする社内体制の構築を目指しました。

また、当時の日本政府も、国家戦略の一環としてIT産業の発展を推し進めていました。高度IT人材の育成は、その重点課題の一つに挙げられていました。

人材育成を効果的に進めるには、ロールモデルとなるキャリアパスを明らかにし、その過程で身に付けるべきスキルを定義する必要があります。しかし、当時のIT産業においては実用性のあるスキル指標が存在しませんでした。そこで策定されたのがITSS(ITスキル標準)なのです。

ITSSと他のITスキル標準の違い

ITSS以外にもIT人材に関するスキル標準があります。それらのスキル基準(UISS[情報システムユーザースキル基準]・ETSS[組み込みスキル標準]・CCSF[共通キャリア・スキルフレームワーク])とITSSの違いを以下にまとめています。

- ITSS:「ITサービス提供者視点」 に立った標準であり、ITベンダーやSIer、IT部門を抱える大企業でとくに有効

- UISS:企業の「ユーザー部門」で必要なスキルを整理するのに適する

- ETSS:組み込み開発に適する

- CCSF:全体的なスキル体系の横断的な整理に適する

なお、UISS・ETSS・CCSFの簡単な説明は下記に記載しています。

UISS(情報システムユーザースキル標準)

UISSとは、「Users’ Information Systems Skill Standards」の略で、企業がITシステムを活用する際に必要となる人材スキルを体系化した基準指標です。

ETSS(組み込みスキル標準)

ETSSとは、「Embedded Technology Skill Standards」の略で、組み込みソフトウェアの開発に必要となるスキルを体系化した指標です。対象は組み込み系ソフトウェア開発技術者に限定されています。

CCSF(共通キャリア・スキルフレームワーク)

CCSFは「Common Career Skill Framework」の略で、IT関連業務にかかわるあらゆる人材のスキルや知識を体系化した基準指標です。CCSFでは、「タスク(業務)モデル」「人材モデル」「スキルモデル」の3側面からスキル標準が網羅されています。これまでIT人材の育成ではITSS、UISS、ETSSといった複数のスキル標準を別々に管理していましたが、CCSFにより必要なスキル標準をカスタマイズできるようになりました。

ITSSにおける“スキル”の定義

高度IT人材に求められるスキルは、IT技術に関するものだけではありません。専門技術についての知識・資格を有している人であっても、必ずしも実務能力があるとは言えません。高度IT人材には、ITに関する専門的な知識や技術に加えて、コミュニケーション能力はもちろん、リーダーシップ、プロジェクトマネジメント、後進への教育・指導に関する能力など、幅広いヒューマンスキルが求められるのです。

そのため、ITSSでは、全ての職種に共通するスキル項目として「ヒューマンスキル」が盛り込まれています。さらに独自の「達成度指標」を設けており、実務における経験や実績を客観的に評価しています。

ITSSが規定する7段階のレベル評価

ITSSにより分類された11の職種と35の専門分野(横軸)に対し、縦軸には7段階のレベルが設定されています。評価指標としては、「情報処理技術者試験」の合格などと合わせて、スキルの習熟度合や実務経験、実績などの「達成度指標」が定められています。

ここで設定されているレベル評価は、レベル3までの人材は「個人としての遂行力」が求められますが、レベル4以降では「周囲をリードできる力」が必須になります。

なお、企業が人材育成に活用する場合は、自社で求める人材像をどのレベルに設定するかを明確にすることが重要です。たとえば「PM候補は最低レベル4」「専門領域のリーダーはレベル5以上」といった基準設定が、教育投資や配置の合理化につながります。

レベル1

情報技術に携わる者に最低限必要な基礎知識を有する。スキル開発においては、自らのキャリアパス実現に向けて積極的なスキルの研鑽が求められる。

レベル2

上位者の指導の下に、要求された作業を担当する。プロフェッショナルとなるために必要な基本的知識・技能を有する。スキル開発においては、自らのキャリアパス実現に向けて積極的なスキルの研鑽が求められる。

レベル3

要求された作業を全て独力で遂行する。スキルの専門分野確立を目指し、プロフェッショナルとなるために必要な応用的知識・技能を有する。スキル開発においても自らのスキルの研鑽を継続することが求められる。

レベル4

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキルを活用することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードするレベル。社内において、プロフェッショナルとして求められる経験の知識化とその応用(後進育成)に貢献しており、ハイレベルのプレーヤーとして認められる。スキル開発においても自らのスキルに研鑽を継続することが求められる。

レベル5

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内において、テクノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。社内において、プロフェッショナルとして自他共に経験と実績を有しており、企業内のハイエンドプレーヤとして認められる。

レベル6

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内外において、テクノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。社内だけでなく市場においてもプロフェッショナルとして経験と実績を有しており、国内のハイエンドプレーヤとして認められる。

レベル7

プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内外において、テクノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。市場全体から見ても、先進的なサービスの開拓や市場化をリード下経験と実績を有しており、世界で通用するプレーヤとして認められる。

ITSSが分類する11の職種

ITSSでは、IT産業における職種を次の11種類に分類しています。

1. マーケティング

マーケティングは、ITを駆使して市場動向の分析や予測を行います。その結果をもとに、事業戦略、投資計画などの立案・実施をする職種です。

2. セールス

セールスでは、ITを通じて顧客とのビジネスを広げます。顧客の課題を解決に導く提案や、新しい製品やサービスの提案を通じて、新しいビジネスを展開します。

3. コンサルタント

顧客のビジネスに対して助言や提言を行い、顧客の課題解決を助ける職種です。コンサルタントでは、IT投資やIT戦略の計画策定や経営判断に関する適切な支援が求められます。

4. ITアーキテクト

ITアーキテクトは、アーキテクチャ(基本構造)の設計を行う職種です。設計どおりのソリューションを構成しているか、技術リスクがないか、といった評価も実施します。

5. プロジェクトマネジメント

ITビジネスにおける製品やサービスの提案から納品までのマネジメントを行います。プロジェクトの提案、チームの立上げ、計画、実行、品質・コスト・納期の監視、納品までのマネジメントをする職種です。

6. ITスペシャリスト

顧客に最適なITシステムの設計・構築・導入・運用保守を行う職種です。専門技術を駆使することで、納品後の回復性、可用性にも責任が求められます。

7. アプリケーションスペシャリスト

アプリケーション開発やパッケージ導入に関する専門技術を活用し、設計、導入、保守を実施します。導入したアプリケーションの品質に責任を担う職種です。

8. ソフトウェアデベロップメント

ソフトウェアエンジニアリング技術を活用し、マーケティング戦略に基づいたソフトウェア製品の開発を行います。開発したソフトウェアの実効性・機能性・信頼性に責任を担う職種です。上位レベルのIT人材では、ソフトウェアに関するビジネス戦略の立案やコンサルティングなども行います。

9. カスタマーサービス

顧客のITシステム基盤管理やサポート、ITインフラの設計、構築、導入、管理、運営を行ないます。他にも導入後のITサービスに関する保守や修理も含まれます。顧客の抱えるITに関するあらゆる困りごとに対応する職種です。

10. ITサービスマネジメント

ITサービスマネジメントは、ITサービス全体を取りまとめます。安定的な稼働やサービスレベルの向上を目指し、システムの稼働状況に関する情報収集や分析、運用管理を行います。

11. エデュケーション

IT人材を育成する職種です。直接の指導だけではなく、研修カリキュラムの策定や運営、評価など人材育成全般を担います。それまでに培ってきた高度な知識や経験が必要です。

→ITSSが分類する11の職種のスキルを管理するならスキルマップ。まずは「スキルマップ入門」をダウンロードする

ITSSにおけるキャリアパス

ITSSのキャリアフレームワーク

ITSSのキャリアフレームワークでは、横軸が11の職種と、それぞれの職種に必要な35の専門分野を表しています。一方、縦軸は能力レベルを表しています。

レベル1~2ではITスペシャリストなどの限られた職種でしか活躍できませんが、レベル4以上になるとコンサルタントやアーキテクトも含む全ての職種に対応できることが分かります。

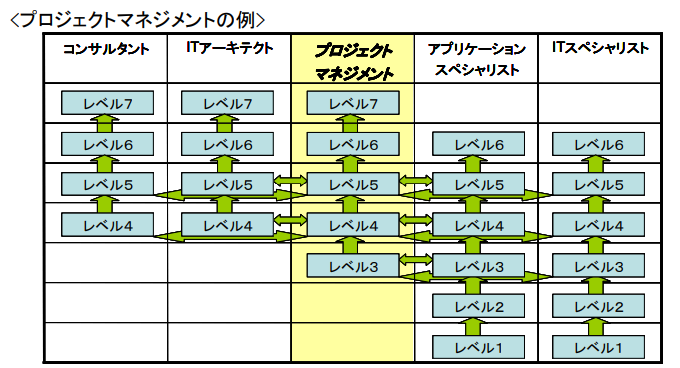

このキャリアフレームワークを基に、キャリアパスを描きます。たとえば、プロジェクマネジメントの職種につくためには、以下の選択肢が考えられます(下図)。

①レベル3の段階ですぐにプロジェクトマネジメントになる

②レベル5までアプリケーションスペシャリスト、あるいは、ITスペシャリストとしてキャリアを積んでからプロジェクトマネジメントになる

③レベル4〜5のコンサルタントやITアーキテクトとしてキャリアを積んだ上でプロジェクトマネジメントになる

なお、この図では、表現が複雑になることを回避して、職種転換の前後でレベルに変化をさせていません。しかし、実際には、転換後の職種では経験不足を理由にレベルが下がることが一般的です。職種転換で同じレベルを維持するには教育が必要となります。

キャリアフレームワークの「空白のレベル」に注意

キャリアフレームワークでは、職種や専門分野によって下位レベルや上位レベルが空白となっている箇所があります。

たとえば、コンサルタントでは、レベル4~7が設定されており、下位レベルの1~3が空白です。一方、ITスペシャリストでは、レベル1~6までしか設定されておらず、上位のレベル7が空白です。一見、「コンサルタントの方がITスペシャリストより価値がある」「役職として上である」という風に見えるかもしれませんが、そういう意味ではありません。コンサルタントとITスペシャリストではそもそも求められる役割が違います。それぞれの職種で活躍するために必要なレベルが設定されているだけです。

キャリアフレームワークでは、人事制度における「役職のレベル」を示しているわけではないことに注意しましょう。

ITSSと情報処理技術者試験の各種資格

IPA独立行政法人情報処理推進機構が、各種資格の情報処理技術者試験を用意しています。ITSSのスキルレベルはそこで示されています。なお、企業は資格取得をキャリア評価と連動させることで、従業員のモチベーション向上へとつなげることができます。

たとえば、新入社員がITパスポート(レベル1)を取得し、数年後に基本情報(EF)(レベル2)→応用情報(レベル3)と進む流れは、従業員のキャリアステップを見える化する典型例 と言えます。このような資格取得によるキャリアパスの歩みを評価と結びつけることは重要です。

ITSSレベル1相当 ITパスポート試験

情報処理技術者試験のうち、最も簡単なエントリーレベルの資格がITパスポート試験です。ITSSレベル1に相当します。「情報処理の促進に関する法律」に基づいて経済産業大臣が実施する国家試験です。

テクノロジ系(IT技術)、マネジメント系(IT管理)、ストラテジ系(経営全般)の3つの分野があります。

- 試験時間 120分

- 出題形式 多肢選択式(四肢択一)

- 出題数 100問(小問形式)

ITSSレベル2相当 基本情報技術者試験(EF)

基本情報技術者試験は、ITエンジニアの基礎資格と呼ばれています。合格するとITSSレベル2に相当します。

ITを活用したサービス、製品、システム、および、ソフトウェアの作成に必要な基本的知識・技能、実践的な活用能力に関する試験です。

科目A

- 試験時間 90分

- 出題形式 多肢選択式(四肢択一)

- 出題数 60問

科目B

- 試験時間 100分

- 出題形式 多肢選択式

- 出題数 20問

ITSSレベル3相当 応用情報技術者試験(AP)

ITSSレベル3相当とされる応用情報技術者試験は、IT人材として数年の間キャリアを積んでから受験するケースが一般的です。

応用情報技術者試験の対象者は「高度IT人材としての方向性を確立した者」です。今後のキャリアの方向性を十分に考慮してから受験しましょう。

午前

- 試験時間 150分

- 出題形式 多肢選択式(四肢択一)

- 出題数 80問

午後

- 試験時間 150分

- 出題形式 記述式

- 出題数 11問

ITSSレベル4以上に相当するその他の試験

ITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験(SA)、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、情報セキュリティスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験などがITSSレベル4以上に相当する試験です。

ITSSレベル1から3までは知識の習得状況の確認が優先されますが、レベル4より実務能力が見られるようになります。

ITSS+(プラス)とは?

ITSS+(プラス)は第4次産業革命に必要なITスキルを強化するために策定された新しいITスキル標準です。

ITSS+の目的

ITSS+は、第4次産業革命において必要とされるスキル人材を強化するために策定されました。新たな人材に加え、既存の領域内のIT人材への「学び直し」の指針としての活用も期待されています。

ITSS+の領域

ITSS+では、ITSSの領域に加えて、新たに4つの領域が展開されています。

セキュリティ領域

企業のセキュリティ対策に必要となるスキル領域

データサイエンス領域

大量のデータを分析し、その分析結果を活用するために習得しておくべきスキル領域

アジャイル領域

新たな開発に関する領域

IoTソリューション領域

あらゆるモノがセンサー等で相互に接続された社会(IoT社会)で新たなビジネスを創出するスキル領域

ITSSを組織で運用する際のポイント

ここまで、ITSSの概要についてご紹介してきました。では実際、ITSSを企業で効果的に運用していくためには、どのようなポイントを抑えればよいのでしょうか。

①導入する目的を明確にする

ITSS活用の目的は企業によってさまざまです。そのため、まずはITSSを使用する目的を明確にします。ITSSはあくまでもITスキルに関する「ものさし」にすぎません。導入の際は経営戦略に基づき、明確な目的をもって活用する必要があります。

②経営陣と社員が一緒にプロジェクトを進める

ITSSを導入する際は、社内プロジェクト化して経営陣と従業員とが一緒になって進めることが理想です。

トップダウンで行うことも可能ではありますが、人事や総務、経営企画などはもちろん、実際に教育や研修を行うことになる現場の開発、営業メンバーも含め、部署横断的なプロジェクトとして実施することをおすすめします。

プロジェクトに関わる従業員が当事者意識を持って取り組むことで、運用による成果が一層高まります。

③スキルマップを使って継続的に運用する

ここまで見てきたように、ITSSはDX人材や高度IT人材のキャリア形成や教育計画を進めるための強力なフレームワークとなりえます。しかし実際に自社で導入しようとすると、「自社の職種やスキル体系にどう落とし込むか」が大きな課題となって立ちはだかります。

この課題を解決するのがスキルマップ です。スキルマップでは、職種ごとのスキルを可視化し、ITSSの枠組みを自社向けにカスタマイズできます。まずは「スキルマップ入門」を無料ダウンロードして、具体的な活用イメージをつかんでください。

ITSSを活用した効果的な人材育成

ITSSを活用して効果的な人材育成を行うためのポイントをご紹介します。

①経営戦略に基づいた人財戦略(育成・採用の方針)を策定する

ITSSに基づいた人材育成を行うには、経営戦略に沿った人材戦略(育成や採用に関する方針)を明確にしておくことが重要です。

たとえば、企業としての10年後の姿を思い描いてみましょう。このとき「思い描いた姿」に達するためには「今、どんな人材が必要か」であったり、「どんなスキルが足りていないか」であったりが明確になります。明確になった「不足人材やスキル」を育成・採用計画に落とし込みます。

②研修ロードマップを活用して計画的に育成を行う

ITSSでは、職種や専門分野ごとに必要とされるスキル・知識項目が整理されており、そのスキル・知識を効率的に習得していくための「研修ロードマップ」が作られています。この研修ロードマップを使い、経営戦略と人材戦略に沿った教育・研修メニューを作成しましょう。

このとき、スキルマップを使って「今、誰がどのスキルを有しているか」を把握することは効果的です。スキルマップで把握したスキル状況に基づき、研修ロードマップを活用して、中長期的な育成計画を作成します。

まとめ:企業の経営戦略に沿って設計し、スキルマップで運用する

ITSSはあくまでも標準的に定められた指標であり、必ずしも全ての企業の状況に合致するものではありません。導入を検討する際には、経営戦略や人材戦略を鑑みて仕組みを整備し、計画的な運用を行っていきましょう。

前述のようにITSSの運用には「スキルマップ」の作成と活用が有効です。まずはスキルマップの作り方について知り、ITSSの運用を始めましょう。なお、無料ダウンロード資料「スキルマップ入門」なら以下のことが分かります。

- キルマップの作り方

- スキルマップを作る際のポイント

- スキル体系の整理の仕方

- ITSSレベル4の一覧は?

-

レベル4以上に該当する資格は以下です。

- ITストラテジスト試験

- システムアーキテクト試験(SA)

- プロジェクトマネージャ試験

- ネットワークスペシャリスト試験

- データベーススペシャリスト試験

- 情報セキュリティスペシャリスト試験

- ITサービスマネージャ試験 など

- ITSSは何の略ですか?

-

ITSSとは、高度IT人材育成を目的として作成された、教育・訓練を行う際の指標です。IT領域のサービスを提供する上で必要となるスキルが体系化されています。「IT Skill Standard」の略称であり、「ITスキル標準」とも呼ばれます。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)