暗黙知と形式知の違いを徹底解説|ナレッジマネジメントで活かす方法と実践例

ナレッジマネジメントを実現するためには、まずは暗黙知と形式知の意味と違いを理解する必要があります。暗黙知を暗黙知のママ放置すると属人化や人材育成の停滞を招きます。しかし、ナレッジマネジメントによって形式知化すれば教育の効率化や組織力強化につながります。この記事では、暗黙知と形式知の違いを整理し、ナレッジマネジメントの観点から課題と解決策を解説します。SECIモデルや実践事例も紹介しながら、知識を組織全体の資産として活用する方法をお伝えします。

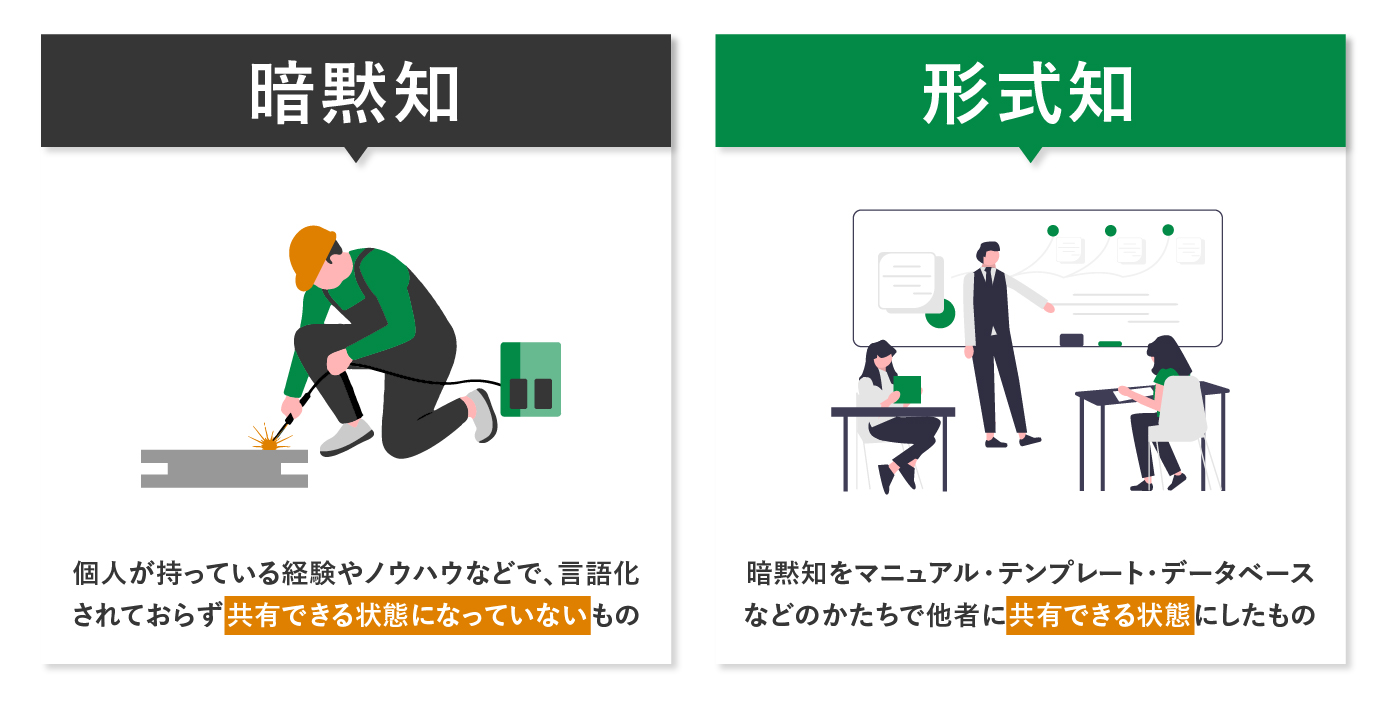

暗黙知と形式知の違い

暗黙知と形式知は、ナレッジマネジメントにおける重要なキーワードです。両者の違いを理解し、組織で活用できる仕組みにすることが、人材育成や事業継続の基盤となります。はじめに、暗黙知と形式知の違いについて紹介します。

暗黙知とは

暗黙知は、個人が持っている知識や経験、ノウハウなどを指します。明確に言語化されていないため、他社と共有することが難しい知識です。代表的な特徴は以下の通りです。

経験や勘に基づく知識

長年の実務経験から得られる「コツ」や「感覚」

言語化が困難

説明よりも実践や観察によって伝わる

属人化しやすい

特定の人に依存するため、組織的な継承が難しい

習得に時間がかかる

OJTや実地訓練を通じて少しずつ身につく

創造性の源泉

新しい発想やイノベーションにつながる

形式知とは

形式知は、個人が持っている暗黙知をマニュアルやテンプレート、データベースなどの形で他者に共有できる状態にしたものです。個人が保有しているノウハウを形式知化することによって誰でもアクセスできるように知識が整理されているため、教育や業務効率化に直結します。以下が形式知の主な特徴です。

言語化・文書化されている

マニュアル、チェックリスト、手順書など

再利用可能

誰でも理解でき、同じ方法で実行できる

教育コスト削減

短期間で新入社員や異動者に知識を伝達できる

ナレッジの蓄積が容易

社内データベースやシステムに格納可能

標準化につながる

業務品質のばらつきを減らせる

暗黙知とナレッジマネジメント

暗黙知を暗黙知の状態のまま放置しておくと、属人化や教育の停滞など多くの課題が生じます。そのため、ナレッジマネジメントの観点から暗黙知を形式知化する取り組みが不可欠です。

暗黙知の由来

「暗黙知」という概念は、哲学者マイケル・ポランニー(Michael Polanyi)が提唱しました。彼は「私たちは語ることのできる以上のことを知っている(We know more than we can tell)」と述べ、言葉で説明しにくい知識の存在を指摘しました。これが現在の知識経営に発展しています。

暗黙知の形式知化=ナレッジマネジメント

ナレッジマネジメントとは、個人の知識を組織全体で共有し、活用する仕組みを整えることです。暗黙知を形式知に変換することで、属人化のリスクを抑え、知識を組織の資産に変えられます。

ナレッジマネジメントの実践モデル

SECIモデル

野中郁次郎教授が提唱したSECIモデルは、知識創造の代表的なフレームワークとして知られています。SECIモデルは下記の様さから成ります。

- S(Socialization:共同化):経験を共有して暗黙知を伝達

- E(Externalization:表出化):暗黙知を言語化・図式化して形式知に変換

- C(Combination:連結化):複数の形式知を組み合わせて新しい知識を生成

- I(Internalization:内面化):形式知を実践を通じて暗黙知として習得

場のデザイン

知識が共有される「場」を設計することも重要です。会議や勉強会だけでなく、オンラインコミュニティや社内SNSを活用することで、形式知化のきっかけが生まれます。

知識資産としての継承

知識は企業の競争優位の源泉です。退職や異動により失われないよう、システムに蓄積し次世代に継承する仕組みが必要です。

ナレッジリーダーシップ

リーダーが「知識を共有することは価値がある」という文化を示し、形式知化を評価する仕組みを導入することが重要です。

暗黙知を形式知化できないことによる課題

暗黙知を個人が持つ暗黙知のままにしておくことは、個人にはメリットがある場合もあります。しかし、中長期的に考えた場合や広い範囲に関係するナレッジマネジメントを考えると、さまざまな課題に繋がります。ここでは、具体的な課題を4つ紹介します。

人材の教育・育成に時間がかかる

暗黙知を形式知化できないことによる課題としてもっとも顕著なのは、人材の教育、育成に時間がかかってしまうことです。毎回OJT形式で一緒に仕事をしながら教えていくことはできますが、常につきっきりでの指導が必要で教える側の工数が莫大に掛かり現実的ではありません。

また、教育を受ける側も可視化された資料などがない状態では、予習や復習が難しくなります。マニュアルがあれば単独で学べるような仕事でも、形式知化されていないことで大きな時間が必要です。

形式知を元に取り組むことで得られる気付きや新たなアイディアも、形式知化できていない状態では得られなくなってしまいます。

属人化の加速により代替できる人材が不在

暗黙知を形式知化できなければ、属人化が加速し代替できる人材がいなくなってしまいます。

例えば、暗黙知を持った人が病気やけがで急に休むことになった場合、形式知化できていないとそれをカバーすることが難しくなります。1日,2日であれば、他のメンバーでなんとかカバーできるかもしれませんが、休業期間が長期に及ぶとそれも難しいでしょう。

特に近年は、フレックス制度の拡充や短時間勤務など柔軟な働き方の加速に加えて、国を挙げて育休取得者の増加を促進するなど、過度な属人化によるリスクは大きくなっています。引継ぎが十分にできない場合に備えて、仕事をサポートできる人材を育成しておく必要があります。

メンバーのスキル管理(見える化・可視化)ができない

組織のマネジメントをするためには、組織を構成するメンバーのスキル管理が必要不可欠です。スキル管理を適切に行うためには、各メンバーがどのようなスキルをどの程度のレベルで持っているのか、見える化・可視化する必要があります。

しかし、必要な知識やノウハウが暗黙知になっている状態では、どのようなスキルを管理すればいいのか、また各項目に対してどの程度のレベルにあるのかを管理するのは困難です。 メンバーのスキル管理ができていないと、新たな仕事を与える際に適切な判断ができなくなり、新たな組織を構築する際に与える仕事と組織の能力がアンマッチな状態になります。 必要なスキルを持った人材が不足し、それを補完するために必要な教育をする人材がいない状況に陥ることがあります。反対に、組織全体で担う仕事に対してスキルが過剰になり、活かしきれない場合もあるでしょう。組織全体としては、メンバーのスキルを活かせていない状態に陥ります。

ずっと同じ仕事から脱却できない

ここまで紹介した課題は、組織としての課題がほとんどでした。最後に、個人としての課題を一つ紹介します。

暗黙知を暗黙知のままにしておくことで、暗黙知を活かせる仕事では他者よりも優れた状況を作れます。その仕事を一定以上のレベルでできるのが、自分ひとりしかいないという状況であれば、仕事を失うことはないでしょう。

しかし、担当している仕事をしている中で成長が感じられず飽きてしまうような状況でも、その仕事が組織として必要であれば、自分がその仕事を担当し続けなければいけません。新たな仕事にチャレンジしたいのにその時間を確保できず、成長を感じられないことからモチベーションの低下やキャリアプランの狂いに繋がることがあります。

このような状況に陥ってしまうことで、組織面としては仕事を任せられる存在のパフォーマンス低下により、組織としても成果が出しにくくなります。

暗黙知を形式知化する実践方法

これらの課題の多くは、個人が持っている暗黙知を形式知化することで解決が期待できます。暗黙知を形式知化する際の代表的なプロセスとしては、SECIモデルがあります。SECIモデルについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。ここでは、暗黙知を形式知化する具体的な事例を紹介します。

形式知化できない場合のリスクを自職場に置き換える

暗黙知を形式知にする重要性を理解し、SECIモデルなどのプロセスが存在することをわかっていたとしても、現場では形式知化の優先順位が下げられてしまうことが多くあります。

そこで、暗黙知を形式知化することの必要性を強く認識し共有するために、自職場で形式知化が進まない場合にどのような状況に陥るのかを徹底的に考え、議論するといいでしょう。多くの組織において、人材不足が加速して各メンバーの負荷が増し、それによってさらに人材が流出するリスクが増大します。また、人が少ないことで状況変化に対応できず、悪循環にはまってしまうでしょう。

暗黙知を形式知化することに関する必要性、実施しない場合のリスクを組織全体として共有できたら、形式知化する仕事の優先順位を高められます。

形式知化を評価する雰囲気と仕組みを構築する

暗黙知を形式知化することの業務における優先順位が下がってしまうもう一つの理由としては、暗黙知を形式知化することに時間を使ってもそれが評価されにくいことが挙げられます。

本来であれば、暗黙知を形式知化することは組織として重要なことであり、高く評価されるべき業務です。そこで、暗黙知を形式知化することに対して、他のメンバーにもわかるように評価する仕組みを構築します。また、それを評価する組織全体の雰囲気も醸成することが重要です。

仕組みを構築していくことで、少しずつ暗黙知を形式知化する仕事の優先順位が上がるでしょう。成果を実感できるようになれば、暗黙知の形式知化は加速し、さらに組織全体の成果に繋がります。

レッジマネジメントツールを活用する

近年では、スキル管理システムやナレッジ共有ツールを用いることで、効率的に形式知を蓄積・検索・共有できます。システムを導入することで、属人化を防ぎ、教育スピードを飛躍的に高められます。

まとめ

暗黙知と形式知の違いを理解し、ナレッジマネジメントの観点から体系的に活用することが、組織の成長と持続的な競争力につながります。SECIモデルやツールの導入を通じて、知識を「人の頭の中」から「組織の資産」へと進化させましょう。

業務・スキルの属人化からの脱却を今すぐに

「Skillnote」でスキルや知識を「見える化」し、教育・育成・技術伝承を促進 ●熟練が必要な暗黙知を形式知に変換して継承可能に ●若手の教育・育成の効率を大幅に改善 ●スキルマネジメントで人材の力を組織の持続的な資産に →まずは「Skillnote」のサービス資料を無料ダウンロードする