スキルデータで変わる、製造業の目標設定と学習

DESIGNQ-419_-1200_630.png)

成長やスキルアップを実感できずに若手従業員が退職するケースが増えています。「自らの将来が見えず、成長が期待できない」という不安を抱える従業員も少なくありません。こうした課題に対する具体的な対策に悩む企業も多いのではないでしょうか。本記事では、キャリア認定から具体的な目標設定、上長との認識ギャップ解消まで、スキルデータを活用してIT企業で効果的な育成戦略を確立した事例とともに、製造業の目標設定と学習を変革する手法を解説します。

製造業における個人の目標設定・学習とは?

ひとくちに個人の目標設定や学習と言っても何を指すのかは人によって異なります。そこで本記事ではそれをひとまず、「製造業において、技術やスキル、知識を身につけるために、従業員1人ひとりが目標を立て、その目標達成に向けて学習を進めていくこと」と定義しておきます。

従業員は目標達成に向けて学習を進めることでスキルアップします。達成感と成長実感を得て、次の目標に向かいます。しかし、現在、多くの企業では、成長やスキルアップを実感できないことを理由に若手従業員の退職が増えており、問題となっています。その解決策として「目標設定・学習」が注目されています。「目標達成・学習」のサイクルを上手に循環させることは、従業員のモチベーション向上につながり、離職防止にも一定の効果を発揮するからです。

製造業の退職理由は「自らの将来が見えず、成長が期待できない」

「製造業の就労ニーズ白書2023」によると、給与水準の低さに次いで、スキルアップの機会不足や将来への不安が従業員の不満として挙げられています。これは成長機会や将来性を求める従業員の声と言えます。

しかし、日本企業の能力開発投資は低水準にあります。厚生労働省の調査によれば、労働者1人当たりの年間研修費は平均1.3万円、自己啓発支援費は0.3万円にとどまっています。この状況を改善し、従業員の成長を支援する取り組みが求められています。

そもそも日本企業の人材投資は、他の先進国と比べて極めて低い水準にあります。経済産業省の「未来人材ビジョン」によれば、日本のGDPに占める企業の人材投資の割合は0.1%で、これは欧米諸国の1%以上と比べて著しく低い数字です。

また、製造業では従業員に提供する研修内容も十分とは言えません。「上長に言われたから」という消極的な理由で参加している研修も多いようです。しかし、近年では多くの企業が人材育成の必要性を強く認識し始めているのも事実です。

実際、弊社では、ある製造業の技術部から「キャリア開発に対する社内の高い関心に応えるために、専門性の認定基準としてスキルデータを活用できないか」という相談を持ち掛けられたことがあります。また、別の企業からは「従業員が自身のキャリアパスや成長の方向性が見えず、成長実感を得づらい状態にある」という悩みも聞いています。

「キャリア形成」「目標の可視化」「成長実感」は、従業員の定着に重要な要素です。しかし、企業はその重要性を理解しつつも、具体的な対策を見出せずにいます。従業員を会社につなぎとめ、働き続けたいと思わせるためには、これらの課題に真剣に取り組む必要があります。現状を変える具体的な施策の実行が急務となっているのです。

個人の目標設定・学習における課題

これらの課題の根本には、「従業員の認識不足」と「キャリアパスが不明確」という大きく2つの問題があります。以下ではこれらの問題とその解決策を見ていきます。

従業員の認識不足

1つ目の「従業員の認識不足」は、従業員が自らの専門性や組織内での役割を認識すること、つまり、「キャリアの自己認識を形成すること」が足りていない状態を指します。そもそも自分のキャリアについて曖昧なイメージしか持てない状態では、主体的にキャリアパスを描くことは困難です。企業は従業員が自分の現在のキャリアステージを認識できるように従業員を促していく必要があります。

キャリアパスが不明確

2つ目の「キャリアパスが不明確」は、キャリアパスに基づく自律的な目標設定が不十分な状態を指します。自分のキャリアは他人のものではなく、自分自身のものです。従業員自らが目指したいキャリアを明確にしてそれを達成するために主体的に目標設定しなくてはいけません。

最初は、「今はこの仕事をしているが、将来はあの部署に行きたい」「あの人のようになりたい」といったささやかな目標を立てることでも構いません。自らの意思で目標を設定することが重要なのであり、企業はそれを後押しできる環境を整えればいいのです。

スキルデータで「目標」はより具体的に設定できる

目標の具体化にはスキルデータの活用が有効です。キャリアの自己認識と従業員が自分で立てた目標にスキルデータを連動させるのです。そうすればおのずと目標は明確で具体的なものとなります。さらに、スキルデータから自分の役割や強みを把握できれば、学習意欲も高まるでしょう。また、目標に向かって主体的に業務に取り組む姿を見れば、周囲も好意的にサポートしてくれるものです。企業には「努力する従業員」をサポートしやすい環境を整えることが求められます。

個人の目標設定・学習におけるスキルデータの活用方法

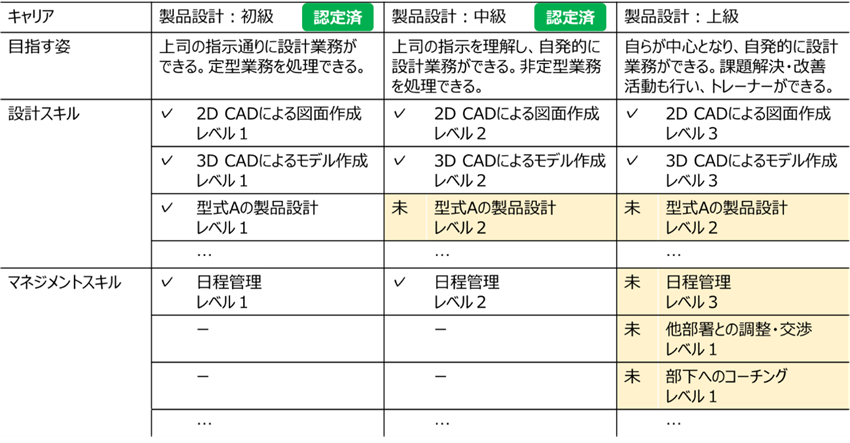

STEP1:キャリアを認定する

従業員の主体的な目標設定を促すために、まずはスキルデータを用いてキャリアを認定しましょう。そのためには、キャリアステージを段階的に定義し、各段階で必要なスキルの認定基準を設定する必要があります。

たとえば、「製品設計」のキャリアパスでは、専門性の高さに応じて初級・中級・上級の3段階を定義し、各段階で求められる設計スキルやマネジメントスキルを明確にします。初級では基本的な設計スキルが求められますが、上級になるとマネジメントスキルの重要性が増します。

図1を見てください。この表を見るだけで、従業員は自分のスキルの過不足状況を即座に把握できます。上級レベルほど未習得のスキルが増えますが、何がどう足りないのかをしっかり把握することで、努力の方向性を定められます。

STEP2:不足スキル習得に向けて具体的な目標を設定

目標とするキャリアに対するスキルの過不足を確認できれば、不足スキルの習得を具体的な目標として設定します。これにより、上長や先輩に必要なアクションを相談しやすくなり、主体的な学習が促進されます。

とは?-300x169.png)

STEP3:上長とのスキル・キャリアに対する認識のギャップを埋める

スキルの目標設定・評価・キャリアの認定をとおして、部下と上長のあいだにスキルやキャリアに関する認識ギャップが生じることがあります。そのような場合には、従業員と上長のそれぞれが積極的にコミュニケーションを取ることを心がけ、認識のずれを特定することが重要です。部下が不得手だと感じているスキルを上長が強みとして評価していることもあれば、上長が目指してほしいキャリアが部下には魅力的に感じられないこともあります。スキルデータを共通言語として活用して、上長と部下が認識ギャップを埋めることが重要です。

STEP4:習得すべきスキルの範囲を明確にする

キャリア認定では、必ずしも全てのスキルを習得する必要はありません。プロジェクトなどによって習得できるスキルは異なり、製品の「型式」によっても求められるスキルが変わります。たとえば、「型式A」の製品設計ができても、「型式B」の設計ができるとは限りません。

多くの企業ではスキルデータをExcelなどの表計算ソフトで管理しているため、一元化や可視化の過程で作業量が増える傾向にあります。しかし、スキルマネジメントシステムを利用すれば、データの運用工数は大幅に削減できます。

このようなスキルマネジメントの取り組みは、個人と組織の成長を促進し、効果的な人材育成へとつながります。スキルデータを活用することで、従業員は具体的な目標設定が可能になり、上長や先輩へも相談しやすくなります。結果として、スキルのレベルアップが加速して、従業員は自らが目指すキャリアに近づくことができます。このような体験が、さらに高い目標を目指すモチベーションとなり、従業員と企業の双方の継続的な成長につながっていくのです。

スキルデータを活用した個人の目標設定・学習の事例

スキルデータを活用して個人の目標設定と学習を進めた事例として、あるIT企業の情報システム部の取り組みを紹介します。

この部署では、IT・デジタル人材の確保と育成を進めていましたが、思うように進展していませんでした。課題は2つありました。1つは自社に不足しているIT・デジタル人材を明らかにできていないこと、2つ目はその要件を定められていないことでした。解決策として、以下の2つの施策を打ち出しました。

- IPAのITスキル標準などを基に、必要な人材像やスキルを定義する

- スキルデータで人材の計画とのギャップを可視化し、育成計画の立案と進捗管理を実施する

ITスキル標準とは、高度IT人材育成のための能力評価指標のことであり、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が管理しています。同社はこれを基に、自社のIT人材に求められる人材像をX、Y、Zとして定義しました。

同社が定義したIT人材には、ITスキル標準で定義されている複数の役割のスキルを複合的に持つことが求められます。そこで同社は、定義したX、Y、Zの人材をそれぞれ初級から最上級に分類し、期待される役割や認定条件を設定。たとえば、Z人材の初級は「担当サービスの業務推進」、中級は「業務改善の提案」ができることを期待されます。最上級のZ人材の認定条件には、特定のスキルレベルや教育・資格の取得が含まれます。レベルが上がるにつれて、求められる役割や認定要件のハードルも高くなり、最上級ではほとんどのスキルで最高レベルであることが条件となります。

同社は、定義した人材像に基づき従業員のスキル登録とキャリア認定を始めました。従業員が新たに習得したスキルをスキルマネジメントシステムに記録し、基準を満たすとキャリアが認定されるように設定しました。また、現状の人材分布と目標人数の差を算出し、現状と計画とのギャップも明らかにしました。これにより、現状と計画のギャップを把握できるようになり、客観的なデータに基づいた従業員の育成計画の立案も可能に。このプロセスを繰り返すことで、同社は効果的な育成戦略を立てられるようになったのです。

企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!

「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!

●スキル管理のメリット

●スキル管理がうまくいかない理由

●スキル管理を成功させる3つのポイント

→詳しくはこちらから

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)