多能工(マルチスキル)とは?製造業の多能工化メリット・デメリットと進め方・成功させるポイント

現在、製造業において「多能工(マルチスキル)」の育成が急務となっています。労働人口の減少や市場ニーズの多様化を背景に、従業員一人ひとりが複数の工程を担える仕組み=多能工化を進めることで、人手不足への対応、生産性向上、技術伝承が可能になります。本記事では、多能工と単能工の違い、多能工化のメリット・デメリット、導入ステップを事例とあわせて詳しく解説します。

多能工とは何か?

多能工とは、さまざまな工程の作業ができるスキルを身につけ、業務内容や時期、ニーズに合わせて流動的に働くことができる従業員のことを指します。「マルチスキル」「マルチタスク」とも言い換えることができます。多能工の育成を強化し多能工化を推進することによって、企業は多様な生産体制を組むことが可能になります。

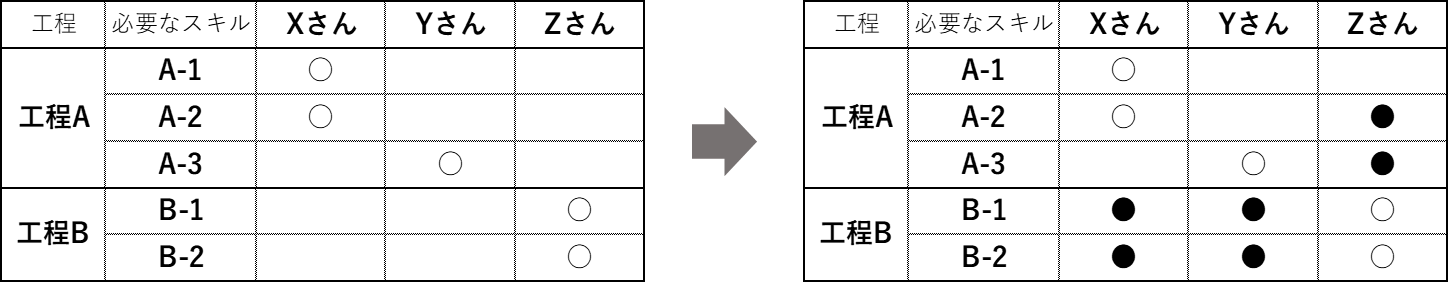

▲「多能工化」とは一人が一つの工程を担当するのではなく、複数の工程を兼任できる人材(=多能工)が存在する状態のことを指します。

上記図からもわかるように、組織内の多能工化を推進していくためには、個々の従業員が現時点で保有しているスキルを全て可視化したうえで、不足している、あるいは今後必要とされるスキルを洗い出し、多能工を計画的に育成していかなければなりません。

単能工との違い

多能工と反対の意味を表す言葉に「単能工」があります。単能工とは、1人の従業員が1つの業務を担当すること、また、一つのスキルを専門として業務を行う人のことを指します。

多能工が求められる背景とは

多能工はもともと、トヨタ自動車で生み出された考え方です。自動車用の工作機械を一人で複数台使える「多台持ち」にはじまり、やがて一人で複数の工程を担当できる「多工程持ち」の仕組みが考案されました。現在この「多能工持ち」の考え方は、一人の従業員が流動的にさまざまな工程を担当することで、生産効率を向上させるための仕組みとして製造業全体に浸透しています。こうした多能工化が今、特に強く求められている背景としては、下記のような昨今の製造業を取り巻く環境が大きく変化していることが挙げられます。

- 労働人口の減少

- 多様化する市場ニーズへの対応

①労働人口の減少

経済産業省による「2023年版ものづくり白書」によると、2002年から2022年までの21年間で日本国内の労働者人口は6,330万人から6,723万人へと397万人増加しています。しかし、製造業における労働者人口は1,202万人から1,044万人と約160万人も減少しています。また、全産業に占める製造業の就業者数の割合も19%から約19%に低減。製造業から非製造業への人材の流出が読み取れます。人手不足は製造業の喫緊の課題と言え、多能工を切実に必要としている現状がうかがえます。

②多様化する市場ニーズへの対応

昨今、消費者ニーズの多様化が加速しており、市場の動きに適応するため、多品種少量生産への対応は、もはや避けられません。そのため、生産サイドでは、多様化するニーズに対して製品開発や技術革新が求められています。こうした変化の影響を受け、個々の従業員が習得すべきスキルの種類が増えています。

多能工は、多様化するニーズに複数のスキルを持って応えられる貴重な人材と言えます。企業は、多能工を導入して多品種少量生産を実現させることで、競争力を維持することができるようになります。

多能工化によるメリット

多能工を組織内で育成することによるメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、近年の市場環境を踏まえた以下の5つの観点からご紹介します。

- 業務負担の平準化

- 技術・技能伝承の促進

- 柔軟性の高い組織づくり

- チームワークの向上

- 働き方改革につながる

①業務負担の平準化

従業員は多能工化することで、複数の作業工程を学び、さまざまな知識と技術を獲得できます。その結果、1人の従業員が複数の業務を担当できるようになり、従業員にかかる業務負荷を平準化できます。

単能工が中心だった時代では、専門家にかかる負荷が重く、さらにその専門家が退職や病欠などで不在となったとき、作業効率が大幅に低下していました。従業員の多能工化は、人材の不足や突発的な欠員が生じても、配置・応援による柔軟な対応を可能にします。

②技術・技能伝承の促進

組織内で、特定の人に技術や技能が集中してしまうケースも多々あるでしょう。極めて専門性の高い熟練工に頼らないと生産ができない状況にある場合、同じ品質を再現できる次世代の従業員を早急に育成する必要があります。 ある製品が、特別な専門性を必要とする熟練工に頼らなければ生産ができない状況にある場合、同じ品質を再現できる次世代の従業員を育成する必要があります。 熟練工の技術・技能を次世代に継承する近道は、熟練工が手掛けている工程を細かく分解し、それぞれの工程で同じ作業ができる多能工を育成することです。多能工の育成を推進することは、組織における技術・技能の伝承の推進に確実につながります。

③柔軟性の高い組織づくり

企業が市場における競争力を維持するためには、ニーズや技術の変化に柔軟に対応する必要があります。単能工によって構成された組織では、こうした変化への対応は難しく、事業を安定的に運営することが難しいでしょう。多能工化を推進してニーズの変化や突発的なインシデントにも迅速に対応できるフレキシブルな組織になることで、企業は成長を続けていくことができます。

④チームワークの向上

多能工化によって1人の従業員が複数の業務を担当するようになれば、おのずと自分の主担当以外の業務理解が深まります。これにより従業員同士が互いに思いやる気持ちが芽生え、チームワークは向上するでしょう。「チームワークの向上」という多能工化のもたらす効果は、自分の業務にのみ関心を向けがちだった単能工の時代には起こらなかったことです。多能工化は組織内に一体感と結束力をもたらします。

⑤働き方改革につながる

「労働人口の減少」「仕事と育児や介護の両立」「働き方の多様化」「長時間労働」など、現在、日本の労働環境にはさまざまな課題があります。働き方改革は、これらの課題を解決に導くものとして注目されています。厚生労働省が2019年に示した定義では、「働き方改革とは、働く人々が、個々の事情に応じた多様な働き方を、自分で『選択』できるようにするための改革」のことを意味増します。

多能工化によって従業員1人ひとりの労働生産性が上がり、業務負荷の標準化と労働時間が削減されることは、間違いなく製造業の「働き方改革」を推進するものです。

多能工のデメリット

多能工化には、以下のようなデメリットがあります。

- ジョブディスクリプションと整合が取れない

- 人事評価が難しい

- 従業員に不満が溜まる

①ジョブディスクリプションと整合が取れない

一般的に、欧米企業では、「ジョブディスクリプション(職務記述書)」があります。ジョブスクリプションには、ポジション名、責任の範囲、詳細な職務内容、求められるスキルなどが明記されています。なお、ジョブスクリプションを基に進める採用のことを「ジョブ型雇用」と呼びます。多能工はジョブ型雇用とは反対の性質があるため、企業はどちらかを選択する必要があります。

②人事評価が難しい

多能工のデメリットとしては、人事評価が難しくなることが挙げられます。一人の従業員が特定の業務を行う場合とは異なり、多能工では複数の業務を行うため、業務ごとに上司が変わります。上司からしてみれば特定の業務を担う従業員のほうが評価がしやすくなり、結果的に多能工化した従業員の評価は低くなりがちです。

この問題を解決するためには、評価制度を変える必要がありますが、評価制度の変更には多大な労力と時間が必要であり、簡単ではありません。そのため、企業は多能工化した従業員と対応する上司に対して、最低限のフォローを粉わなくてはなりません。

③従業員に不満が溜まる

多能工化は、従業院の業務を増やすことです。多能工化による業務の平準化は業務の繁忙期と閑散期の差を無くすため、従業員は恒常的に忙しい状態になります。疲れやストレスもたまりやすくなり、不満が出てきやすい状態に陥ります。企業は従業員への心身のケアを積極的に行いましょう。

多能工化を進める5つのステップ(スキルマップの活用)

多能工化を進めていくためには、まずはじめに職場における従業員のスキルレベルを可視化することから着手するのが一般的です。そのうえでスキルのバラつきや偏りなどの分析を行い、企業として今後どのスキルを強化していくかを決定します。以下の5つのステップを踏んで進めます。

- 業務等の洗い出し

- スキルの可視化

- 評価基準の設定

- 必要スキルの明確化

- 育成計画の立案・進捗の可視化

STEP1:業務等の棚卸

職場で実施している業務について、区分や工程、作業の洗い出しを行う。

STEP2:スキルの棚卸

職場の従業員が保有しているスキルの可視化を行う。なお、スキルの可視化にはスキルマップの活用が便利です。

STEP3:評価基準の設定

各スキルの評価レベルを客観的に判断できる状態で設定する。

STEP4:必要スキルの明確化

職場で必要とされる頻度が高いスキルや共有すべきスキルを明確にする。多能工を育成するプロセスの中で特に重要なことは、職場全体で共有すべき技能や技術を明確にすることです。

STEP5:育成計画の立案・進捗の可視化

従業員の育成計画を立てて、その進捗具合を可視化する。

多能工化を成功に導くポイント

多能工化を成功させるには以下の2つのポイントがあります。

従業員を適切に評価する

多能工化を進める際には、明確な評価基準を設けて多能工化の対象となる従業員を適切に評価することが非常に重要です。多能工化は従業員に複数の業務・スキルを担当・習得を求めることになるため、従業員への負担を強いる側面があります。また、単能工と比較したときに、特定の業務・スキルに対する「専門性」の面ではどうしても劣りがちになります。

そのため、多能工化を進める際には、複数の部門や部署の管理職と密接に連絡を取り合い、「多能工」として適切に評価する必要があります。

スキルマップを作製・活用する

多能工化を進める際には、企業の中にあるスキルの可視化が不可欠になります。その際には部門・部署ごとに「スキルマップ」を作成して活用することが便利です。なお、スキルマップとは、従業員の一人ひとりの持つスキルや資格情報を習熟度も含めて数値化して一覧できる状態にしたものです。スキルマップを上手に活用することで、不足スキルを特定して多能工化を優先的に進めるべき業務やスキルを明確化可能です。

多能工育成に取り組む企業の事例

最後に、多能工の育成強化に取り組んだ企業の事例をご紹介いたします。電気機器製造業A社では、市場環境の変化を受けて多能工化に取り組むことにしました。具体的な背景と、取り組み内容は以下の通りです。

背景

A社の主力となる商品は、季節や天候、景気などにより需要変動が起きやすいものでした。さらに近年、それぞれの地域のニーズが分散していく中で、多種多様な製品の生産を伸ばしていく必要に迫られていました。

取組み内容

A社では、今まで各生産ラインごとでバラバラに行っていたスキル管理を一箇所に集約。スキルマップも全社で統合しました。今後の生産計画と新たに統合したスキルマップを照らし合わせ、スキルの使用頻度と現所有者の数、取得の難易度などをもとに、優先的に育成すべきスキルを選定しました。それを元に育成すべきスキルの教育計画を立て、一部の部門から実験的に、多能工を育成する取組みが始まっています。

まとめ

製造業を取り巻く外部環境の変化は近年特に激しく、これから先、多くの企業において多能工の育成を強化する施策の優先度はますます高くなっていくことが予測されます。多能工化の推進をしていくには、従業員のスキルを可視化することからはじめ、全社で一元的なスキル管理の仕組みを構築していくことが有効となるでしょう。

「多能工化」によって人手不足を解消するには?

「Skillnote」で多能工化を促進!人手不足を解消し、生産性を高める仕組みを構築しませんか?

●スキルマップで従業員のスキルを可視化

●計画的な多能工育成で属人化を防止

●多能工化を成功させるステップ

→製造業の「多能工化」がぜんぶわかる!「『多能工化』徹底ガイド」を無料ダウンロードする

よくある質問

- 多能工に向いている人は?

-

多能工には幅広い技術や、さまざまな業務を経験している人が向いています。なお、多能工とは、さまざまな工程の作業ができるスキルを身につけ、業務内容や時期、ニーズに合わせて流動的に働くことができる従業員のことを指します。「マルチスキル」「マルチタスク」とも言い換えることができます。

- 多能工化のメリットとデメリットは?

-

多能工のメリットには以下のものが挙げられます。

- 業務負担の平準化

- 技術・技能伝承の促進

- 柔軟性の高い組織づくり

- チームワークの向上

- 働き方改革につながる

なお、多能工のデメリットには以下のものが挙げられます。

- ジョブディスクリプションと整合が取れない

- 人事評価が難しい

- 従業員の不満が溜まりやすい

- 多能工化が進まない理由は何ですか?

-

多能工化を進めていくためには、まずはじめに職場における従業員のスキルレベルを可視化することから着手するのが一般的です。そのうえでスキルのバラつきや偏りなどの分析を行い、企業として今後どのスキルを強化していくかを決定します。要するに、以下の5つのステップを踏んで進めましょう。

STEP1:業務等の棚卸

STEP2:スキルの棚卸

STEP3:評価基準の設定

STEP4:必要スキルの明確化

STEP5:育成計画の立案・進捗の可視化