スキルマネジメントによる人材育成「多能化」とは?

DESIGNQ-419_-1200_630.png)

人材不足と多品種少量生産への移行により、一人で複数業務を担う「多能化」が製造業の急務となっています。多くの企業が積極的に取り組む一方で、効果的な多能化にはスキルマネジメントによる「スキルの見える化」が不可欠となっています。本記事では、スキルマップによるスキルの充足状況の把握から習得計画の立案・実行、多能化率のモニタリングまで、数百名規模の多能化を実現した設備メーカー事例とともに解説します。

多能化とは

多能化とは、従業員が自身の主要な職務や専門分野を超えて、複数の異なる業務や技能を習得し実践できる状態を指します。従業員が多能化するには、従業員が現在の担当業務に加えて他の工程を遂行する能力を身につける必要があります。

なぜ今、多能化が必要なのか

労働人口の減少と多様化するニーズへの対応

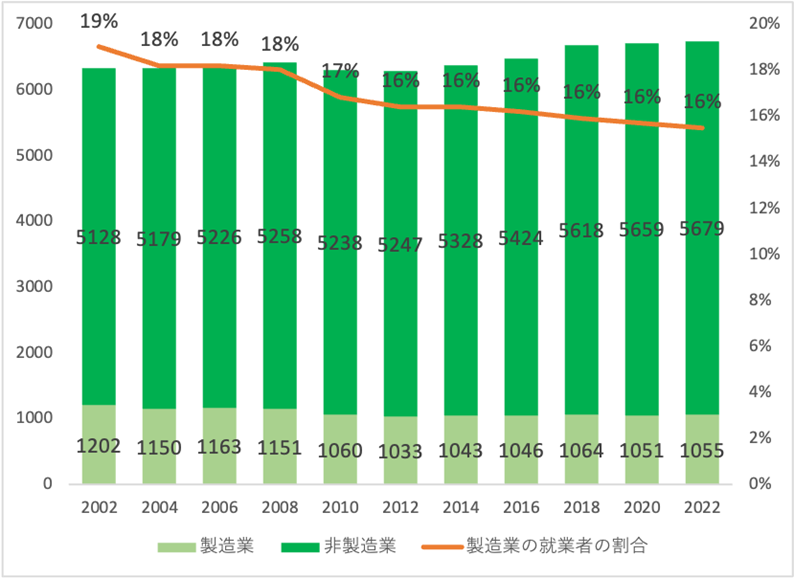

「2023年版ものづくり白書」(経済産業省)によると、2002年から2022年にかけて日本の労働者人口は増加する一方で、製造業では約160万人減少しています(図1)。また、同期間において製造業の就業者の割合も19%から16%へと低下しており、製造業から他業種への人材流出の傾向が伺えます。このことから製造業において人手不足は明確な課題であり、一人の人材が複数のスキルを保有して業務に従事する「多能工」の需要が高まっていると言えます。

他方で、製造業の現場では、消費者ニーズの多様化の影響から同じものを大量に作る「大量生産」から、多くの種類のものを少しずつ作る「多品種少量生産」へと生産方式が移行しつつあります。当然、従業員にも複数のスキルを保有する「多能工」になることが求められます。多能工は、「多品種少量生産」の時代の要求に応える貴重な人材です。企業は多能工人材を増やすことで、多様化する消費者ニーズにも対応でき、競争力を維持することができます。

多能化には「従業員のスキルの見える化」が必要

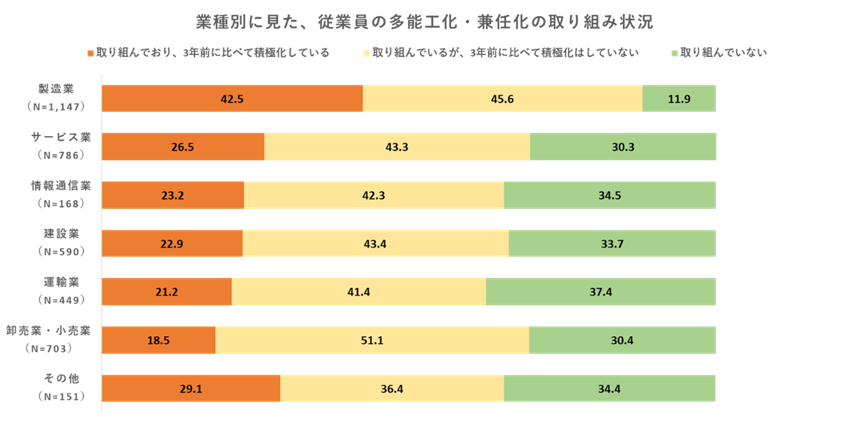

「中小企業白書2018」(中小企業庁)によると、「従業員の多能工化・兼任化の取組状況」に関する質問に対して、製造業では42.5%の企業が「取り組んでおり、3 年前に比べて積極化している」と回答しています(図2)。これは2番目に高いサービス業26.5%と比較しても突出して高い数字です。製造業の多くの企業が「多能化」を重視している証左と言えるでしょう。

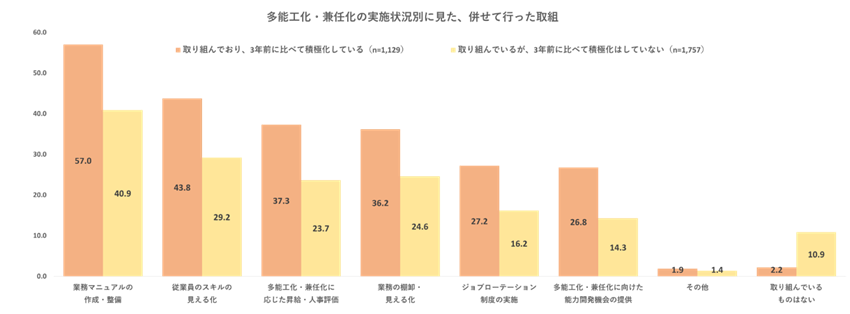

なお、同じ調査では「多能工化・兼任化の実施状況別に見た、併せて行った取組」に対して「業務マニュアルの作成・整備」「従業員のスキルの見える化」がTOP2に挙げられています(図3)。ちなみに、多能化の効果としては、「従業員の能力向上」「業務負担の軽減」「繁忙期の処理能力向上」が挙げられています。

多能化は、限られたリソースを効果的に活用することから人手不足解消の有効策であると言えます。しかし、多能化を進めるには「スキルの見える化」が必要不可欠であり、これには一定の工数がかかります。そこで下記では、スキルの可視化をはじめとしたスキルデータの活用のポイントをご紹介します。

スキルデータを活用した多能化の進め方

スキルマップによる人材・スキルの充足状況の把握

多能化を進めるためには、従業員の保有するスキルを把握する必要があります。とくに製造業のように複雑かつ膨大なスキルを把握するにはスキルマップの整備が必須です。スキルマップは、従業員の保有するスキルとそのレベルを一目で把握できる環境を構築します。

ここでは「加工」工程を例に見ていきましょう。「加工」工程のスキルは、「素材切断」「粗加工」「追加工」などの細かなスキルに細分化できます。たとえば、これらのスキルについてレベル3以上の熟練者を必要とする場合、スキルマップから必要とするスキル保有者数と実際の保有者数のギャップを分析して、その不足数を特定できます。さらに可視化されたスキル保有者のなかから指導者も選定できます。

仮に「素材切断」のレベル3以上のスキル保有者が12人いる場合を考えてみましょう。必要数が15人なら3人不足していることになります。このように必要とするスキル保有者が不足している場合では、すでに何らかの問題が生じているか、あるいは、将来的に問題が生じる可能性が高いと判断できます。

不足分を解消するには、業務の外部委託や採用、既存の従業員をスキル保有者に育成することで解決を図れます。しかし、現在、製造業では人材不足が顕著であり、簡単に採用ができない状況です。そのため、自社内で既存従業員を多能工へと育成していくことが現実的な解決手段となります。

不足スキルや強化スキルに対する習得計画の立案と実行

従業員の多能化を推進するためのステップは下記です。

- スキルマップから育成対象者を選定する

- 指導者を選ぶ

- 指導・評価方法を決める

- 計画を実行し、進捗を記録する

- 評価する

- スキルマップを更新する

たとえば、「特殊品加工」のスキルをレベル3以上に育成することを目指す場合、

- スキルマップから「特殊品加工」がレベル3未満の人材を特定

- 当該のスキルに習熟していることを条件に指導者を選ぶ(必ずしも多能工である必要はない)

- 指導の質を均一に保つため指導方法や評価方法を定める

- 計画を実行し、各対象者の進捗を詳細に記録する

- 育成完了後に実技テストなどによって目標が達成できているかを評価する

- 新しくなったスキル状況をスキルマップに反映・更新する

といった過程を経て、従業員はレベル3以上に育成されます。

スキル管理システムを活用する

上記のように従業員の多能化にはスキルマップの活用が欠かせません。そして、スキルマップを効率的に管理するにはスキルマネジメントシステムの活用が効果的です。

もちろん、スキルマップは紙やエクセルで管理可能です。しかし、紙やエクセルでの管理では、部署間でスキルデータの保管の仕方がバラバラになってしまう場合が多いのです。いざ使おうと思ってもデータを抽出するのに非常に手間取る、という欠点が生じます。一方、クラウド型のスキルマネジメントシステムで管理すれば、統一されたルールの下でデータを一元管理でき、スキル保有者と育成状況を正確かつ迅速に把握できます。

多能化率のモニタリング

多能化の進捗を確認するには、多能化率(多能工化率)の継続的な評価が効果的です。なお、多能化率の定義は目的に応じて変わるため、適切な設定が必要です。

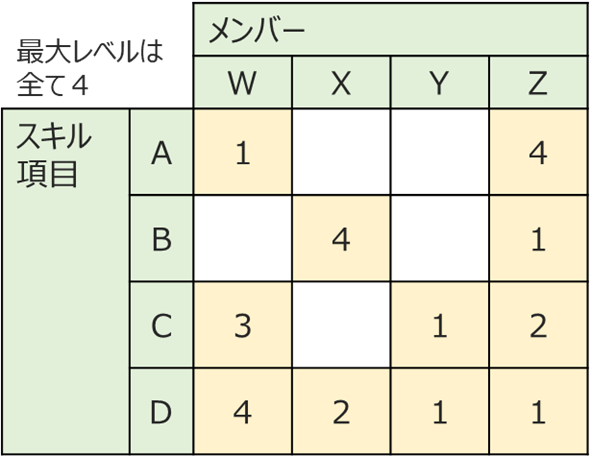

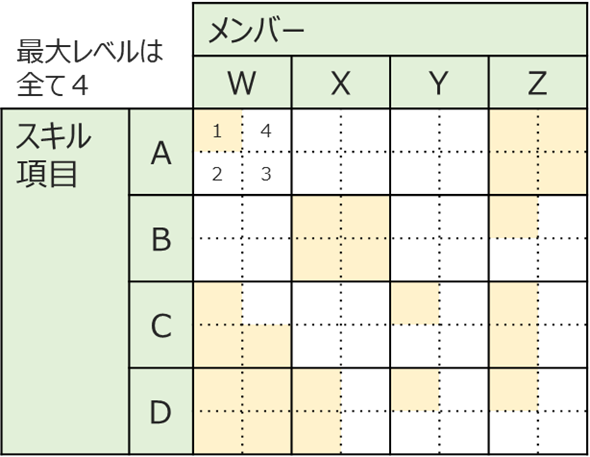

多能化率の評価の代表的な例として、スキル項目と従業員の充足率を掛け合わせる方法があります。たとえば、4つのスキル項目(A〜D)と4人の従業員がいる場合、16マス中のスキル保有マス数で計算します。習熟度を問わずスキルを保有しているマスを数え、全体のマス数で割ります(図4)。

より詳細な評価では、各マスを4分割してレベルごとに塗りつぶす方法もあります。レベル1なら1マス、レベル4なら4マス全てを塗りつぶすことで、より厳密な評価が可能になります(図5)。

多能化率が高いほど、従業員が担当できる業務の種類が増え、配置の柔軟性も向上します。ただし、企業や組織によって求められる習熟度や粒度が異なるため、それぞれの特性に合わせて適切な評価方法を選択し、現実的なモニタリングを行うようにしましょう。継続的な評価と改善を通じて、組織全体の多能化を促進することができます。

スキルデータを活用した多能化の事例

最後に、大手設備メーカー製造部における数百名規模の多能化の事例を紹介します。この企業では主に3つの課題を抱えていました。

- 作業者が特定ラインに所属する者と複数ラインに対応する応援人員に分かれていた

- 需要変動や休暇による人員不足時には応援人員で対応していたが、不足する場合もあってシフト調整が困難になることがあった

- 応援人員の育成が必要だったが、計画作成がラインリーダーの勘・経験頼みでなされていたため、統一された手順がなく効率的な育成ができていなかった

これらの課題に対し、この企業は以下の3つの施策を実施しました。

- スキルの粒度をライン工程別に統一し、各ラインの不足スキルと応援人員のスキルを突き合わせてライン横断的なスキルの可視化を促進。判明した不足スキルから優先的に応援人員の教育を実施

- ラインリーダーが従業員の保有スキルデータを基に応援人員を増員するための育成計画を作成。育成対象者の合意を得たあと、熟練指導者を配置して作業を実施

- 育成完了後、即座にスキルデータに反映し、スキルマップ上で各ライン作業者と応援人員のスキルを管理。実態に即したスキル保有者の充足状況を把握できる仕組みを整備

この企業では、①~③の運用サイクルを連続的に繰り返すことで、応援人員が増加し、育成計画の作成・実行プロセスが効率化されました。また、ラインリーダー間でノウハウが共有され、ライン横断的なスキルの可視化と、可視化された不足スキルへの多能化による補充が推進されました。

「多能工化」によって人手不足を解消するには?

「Skillnote」で製造業の多能工化を実現!

●多能工化のメリット

●多能工化の進め方

●多能工化を成功させる3つのポイント

→詳しくはこちらから

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)