QMS(品質マネジメントシステム)とは? ISO9001との違い・目的・構築と活用のポイントを徹底解説

QMS(品質マネジメントシステム)は、製品やサービスの品質を維持・向上させるために欠かせない品質マネジメントに関する仕組みです。ISO 9001をはじめとする国際規格がガイドラインとなり、食品分野ではSQF(Safe Quality Food)認証も存在します。一方で「コストがかかる」「意味がない」といった声もあり、導入を検討する企業は迷うことも少なくありません。本記事では、QMSの基本、ISO 9001やSQFとの関係、導入効果や課題を整理し、実践に役立つ構築ポイントを解説します。

QMS(品質マネジメントシステム)とは

QMSとはQuality Management Systemの略称で、日本語では「品質マネジメントシステム」と呼ばれます。製品やサービスの品質を維持・改善するために、組織全体で取り組む仕組みを指します。

マネジメントシステムとは

マネジメントシステムとは、組織が同じ目標に向かって進んでいくための「仕組み」のことを意味しています。たとえば個人や数人程度の会社であれば企業が向かうべきゴールを明確に決めていなくても、業務を行いながら従業員同士でコミュニケーションを取って軌道修正することが可能です。しかし、社員の数が数百人、数千人と増えていくと従業員一人ひとりとコミュニケーションを取るのは難しく、どこを目指して業務を行っているのかが不明瞭になるでしょう。

会社の規模が大きくなるにつれて重要になるのが、会社を運営するための「規定」や「手順」といったルールです。会社の方針や目標をもとにあらかじめルールを定めておき、ルールに沿って業務を行えば、会社の規模が大きくなっても会社全体を管理しやすくなります。また、円滑な運営を行うには、各部門や組織における役職や権限の設定も必要となります。役職や権限を設けることで従業員の役割がハッキリとし、目標に向かって組織や会社全体の軌道修正を行いやすくなるでしょう。

このような組織を円滑に運営していく上で必要となる「ルール」や「役職」、「目標」といった会社の仕組みづくりを「マネジメントシステム」と呼びます。

→QMS力量管理を圧倒的に効率化する「Skillnote」のサービス資料を無料ダウンロードする

QMS(品質マネジメントシステム)とは

QMSとは、品質に関するマネジメントシステムです。顧客に安定した品質の製品やサービスを提供するには、組織の品質マネジメントシステムが欠かせません。品質や組織全体における目標を設定し、その目標を達成するために必要な取り組みをシステム化して管理することで、安定した品質を保ち続けられます。

ただし、マネジメントシステムを構築しただけでは、安定した品質の維持はできません。QMSでは、システムを構築した上で継続的にPDCAサイクル(Plan / Do / Check / Actionのサイクル)を回し、品質を改善し続ける必要があるのです。

QMS(品質マネジメントシステム)の目的

QMSの主な目的として以下の3点が挙げられます。

- 製品・サービスの品質向上

- 顧客満足度の向上

- 業務効率化

製品・サービスの品質向上

QMSの目的のひとつに、製品やサービスの品質向上が挙げられますQMSは、品質を継続的に改善するための仕組みです。そのため構築したQMSに沿ってPDCAサイクルを回して継続的に品質を改善すると、結果的に製品やサービスの品質向上が期待できるでしょう。

効果的にPDCAサイクルを回せていれば、品質目標や、目標を達成するために必要な取り組みがより明確になるため、短期間で品質向上を目指すことも可能となります。

顧客満足度の向上

顧客満足度の向上も、QMSの目的のひとつです。QMSで定める品質目標は企業によって異なるものの、いずれも最終目標は「顧客が満足する品質」となります。目標を設定し、品質向上のためにPDCAサイクルを回して継続的に改善を行えば、顧客が満足する品質を達成できます。そのため、QMSによって製品やサービスの品質向上を達成できれば、結果的に顧客満足度の向上にもつながります。

業務効率化

QMSを導入することで、業務プロセスが標準化され、無駄や属人化が減少します。結果として、教育コストの削減やトラブルの未然防止にもつながり、全社的な効率化が期待できます

QMS(品質マネジメントシステム)に関する規格

ISO 9001とは

ISO 9001とは、QMSを導入する上でのガイドラインとなる規格です。ISOとは、International Organization for Standardization(国際標準化機構)という非政府機関の略称です。ISOによって定められた品質マネジメントの国際規格がISO 9001です。ISO 9001のガイドラインに沿えば、一定の規格に沿ったQMSを構築できるため、目標とする品質向上や顧客満足度の向上を達成しやすくなります。

また、ISO 9001は認証機関から審査を受けると、第三者認証を受けられます。外部組織から客観的に認証を受けられるため、ISO 9001の認証取得は、組織外からの信頼性を高める効果があります。ISO 9001の認証を取得する際は、ISO 9001の要求事項に適合する必要があります。ISO 9001はマネジメントシステムに関する規格なので、どの業界や製品でも適合させることができます。

しかし、業務内容などによってはISO 9001の要求事項がうまく嚙み合わず非効率な状況に陥るかもしれません。そのような場合はQMSを構築する際に必ずしもISOの要求事項に適合する必要はありません。ISO 9001の認証を取得しなくてもQMSを構築して品質向上させることはできますので、ISO 9001は参考程度にとどめる企業も多いようです。

JIS Q 9001とは

JIS Q 9001とは、国際規格であるISO 9001を日本語訳し、日本の国家規格として規定されている規格です。

SQF(Safe Quality Food)とは

SQFは食品業界に特化した国際的な認証規格で、食品安全と品質管理を一体的に求めます。ISO 9001が業界横断的なのに対し、SQFは食品製造や流通における衛生・安全性を強化する点が特徴です。

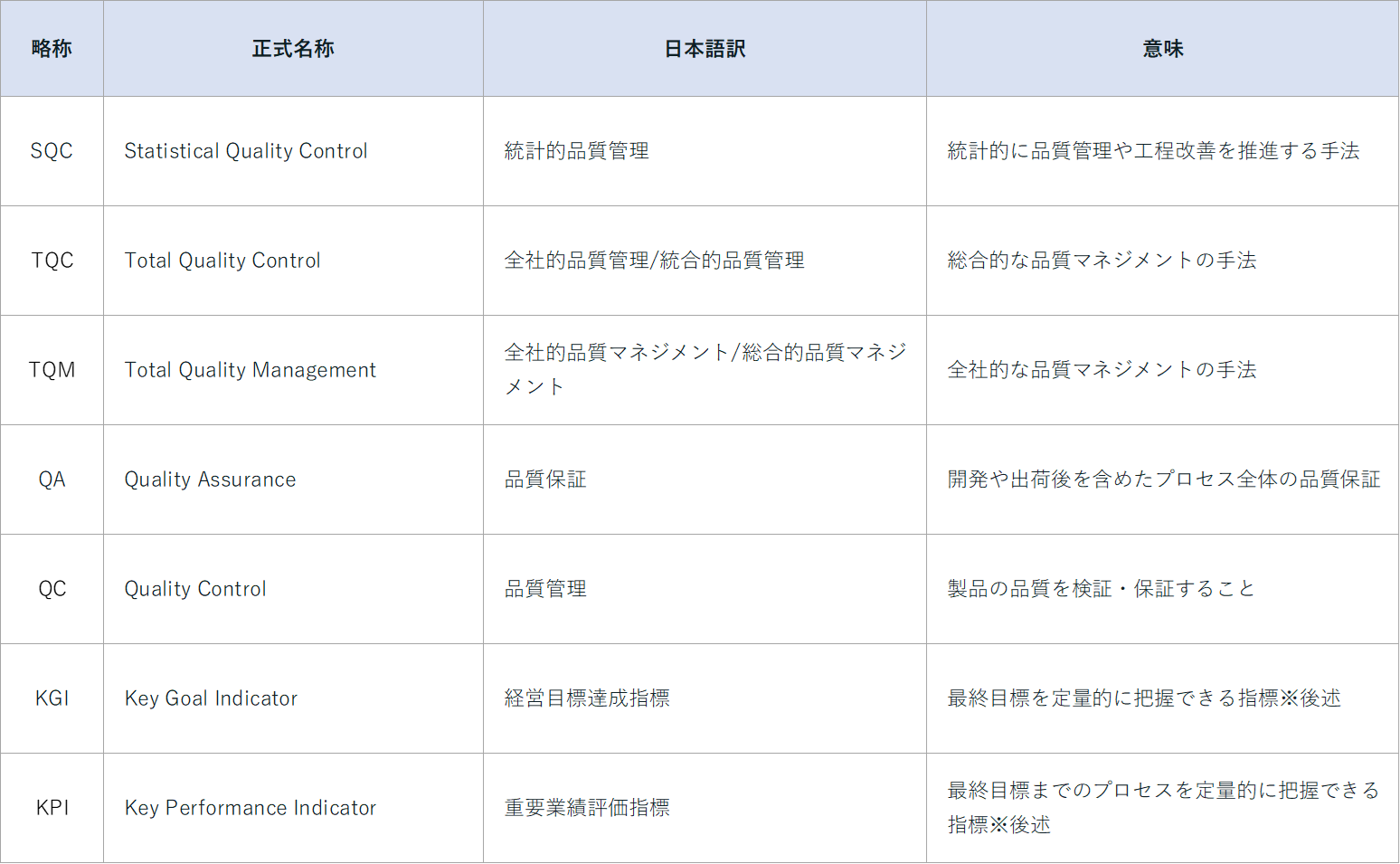

関連用語・略称

QMSは品質に関するマネジメントシステムですが、品質以外にも環境や労働安全に関するマネジメントシステムもあります。このようなマネジメントシステムや品質管理に関わる用語は略称も多く、混乱することも多いかもしれません。代表的な関連用語や略称についてご紹介します。

マネジメントシステムに関する用語

品質管理に関する用語

QMS(品質マネジメントシステム)が「意味がない」と言われる理由とは?

QMSは有効な仕組みである一方、現場から「意味がない」と言われることもあります。その背景を整理します。

導入コストと維持コストの負担

マニュアル作成やシステム運用、審査費用など、初期投資と維持コストが発生します。とくに中小企業にとっては、この負担が経営を圧迫しやすく、導入をためらう要因となります。

実効性への疑問

形だけ導入しても、現場に浸透しなければ実効性が得られません。「審査のための書類作成」に終始するケースもあります。

このような状態では、品質改善や業務効率化といったQMSが持つ本来の目的に結び付きません。

業務負担の増加

QMSの文書化や記録作業が現場の負担になり、本来の業務効率を阻害する場合があります。これを避けるには、ツールやシステムを活用した効率的な運用が重要です。とくに紙ベースでの管理は手間が大きく、デジタル化の有無が成功の分かれ目になります。

QMS構築と活用のポイント

QMSを構築する際は、ISO 9001をガイドラインとして活用するのが良いとされています。ISO 9001は国際的に認められている規格のため、QMSを一から構築する際に役立つでしょう。ここではQMSを構築するためのポイントとして以下の6つ紹介します。

- PDCAによる継続的な向上

- 品質方針や目標の明確化

- 製品・サービス提供内容の明確化

- 必要な資源の明確化

- 内部監査の導入

- 経営層の関与

1. PDCAによる継続的な向上

QMSの構築において前提となるのが、PDCAによる継続的な向上です。PDCAとは、Plan(計画)、Do(実施)、Check(点検)、Act(改善)の頭文字を取った言葉で、常にPDCAサイクルを回してQMSを改善していくことが求められます。

このPDCAは、何かひとつの事象に対してのみ行うものではありません。品質目標の管理や製品設計、組織内の問題解決などさまざまなケースにおいて、それぞれでPDCAサイクルを回していく必要があります。

改善するための目標を定め(P)、そのための具体的な策を講じ(D)、実施した結果を検証・分析して(C)、改善すべき課題点を新たに挙げる(A)ことにより、業務全体、会社全体の継続的な改善が期待できるでしょう。

2. 品質方針や目標の明確化

QMSを構築する上で重要なのが、品質方針や目標といった目指すべき姿の明確化です。これは先ほど説明したPDCAサイクルのP(計画)の部分にあたります。 何を目標とするのか、何を目指すのかが曖昧になればPDCAの軸がブレるため、適切にサイクルを回して改善を行うことができません。裏を返せば、品質方針や目標が明確であれば、目標を達成するためのPDCAサイクルを効率的に回せるため、QMSを継続的に改善していけるといえるでしょう。 このため、QMSの構築の際には、KGI(Key Goal Indicator、経営目標達成指標)やKPI(Key Performance Indicat、重要業績評価指標)を定め、目標を達成するための活動計画を定めます。QMSを構築する際は、品質を向上させるための方針や目標をできるだけ具体的に決定するのが重要です。

3. 製品・サービス提供内容の明確化

製品やサービスを提供する手順を文書化して明確にしておくのもQMSを構築する上で大切となります。QMSによって品質を向上するための仕組みができても、業務内容が人によって変わってしまっては製品やサービスの品質に差が出てしまいます。そのため、業務の内容や手順、ルールなどを文書にして可視化することが重要です。

実際に行っていない業務内容や作業手順を文書化すると、実際の業務と差が出て上手く機能しない可能性があります。そのため、製品やサービスの提供内容を文書化する際は、作成した文書通りに作業が行えるように留意して作成する必要があるでしょう。

また、製造に関する実際の業務内容だけでなく、設計に関する業務内容や品質に不具合が起きたときの対応など、製造以外の業務や普段は起こらないような問題の対応などについても文書化し、誰が業務を行っても品質に差が出ないようにしなければなりません。

4. 必要な資源の明確化

QMSの導入には、必要となる資源を明確にすることも重要です。業務内容や手順を文書化していても、その業務を行うための人員や設備が十分でなければ、文書化した業務を実施できません。そのため、文書化した業務を行えるだけの人員や設備を明確化して確保する必要があります。 たとえば、人員に関しては「どのような力量をもった人員が必要か」「そのためにどのような教育が必要なのか」また設備に関しては「どのような性能や校正が必要なのか」などを明確にすることが重要です。また、社会情勢によっては、今後こうした資源が不足する事態も考えられます。製品やサービスの品質を保ち続けるには、資源が不足するリスクに対する対応も求められます。

5. 内部監査の導入

定期的に内部監査を実施することも重要です。内部監査とは、企業内の内部監査員から成る監査チームを編成し各部署の業務などについて調査・評価を行うことを指します。QMSの内部監査では、他部署のQMSがきちんと構築されて運用されているかをチェックします。 客観的な視点でのチェックがなければ、せっかく構築したQMSが形骸化するリスクは避けられません。そのため、QMSの導入において内部監査は非常に大切といえるでしょう。監査員の教育を受けた内部監査員が他部署のQMSをチェックすることで、企業内におけるQMS全体のレベルアップが期待できるほか、構築したQMSの形骸化を防止することもできます。

6. 経営層の関与

これまでに紹介したQMS導入のポイントを効果的に行っていくためには、一部の部署だけではなく、会社全体で行うことが必要です。会社全体での活動にするには、経営層の協力が欠かせません。ISO 9001の要求事項にもありますが、経営層はQMSの重要性を理解し、どの部署や人員、設備にリソースを割けばよいのかを判断する必要があります。そのためには、マネジメントレビューなど経営層の関与を義務付けるシステムの構築が大切です。 マネジメントレビューとは「経営層の再検討」を意味する言葉で、QMSをはじめとした社内システムや経営戦略などを再検討する活動を指します。マネジメントレビューを行うには、内部監査の結果やステークホルダー(利害関係者)からのフィードバックなどをもとに社内システムの運用状況を判断する必要があるため、必然的にQMSの導入に経営層が関わる体制づくりができるでしょう。

抜け漏れのないQMS力量管理を実現!

「Skillnote」の活用で監査の指摘をゼロへ!

●ISO対応のスキルマップ、力量管理表をかんたん操作で作成

●教育訓練記録を自動化し、監査対応の書類もらくらく作成

●品質マネジメントに求められる人材トレーサビリティを実現

→QMS力量管理を圧倒的に効率化する「Skillnote」のサービス資料を無料ダウンロードする

とは?-300x169.png)

とは?-300x169.png)