【イベントレポート】人手不足を乗り越える! 競争力と魅力のある工場づくり〜お客様にも社員にも選ばれる工場へ〜

人手不足は製造業の喫緊の課題です。若者や女性からなかなか選ばれにくく、新卒者が早期に離職してしまうケースも少なくないなか、どのような工場づくりを進めればよいか模索している経営者も多いのではないでしょうか?

株式会社ZERO1代表取締役を務める多田夏代氏にご登壇いただいたセミナー「人手不足を乗り越える!競争力と魅力のある工場づくり〜お客様にも社員にも選ばれる工場へ〜」では、KPI設定による評価の仕組みから品質・速度評価システムの活用、コミュニケーションを重視したレイアウト設計まで、お客様にも社員にも選ばれる工場づくりの具体的アプローチを解説していただきました。本イベントレポートではその内容の一部をご紹介します。「魅力のある工場づくり」の全貌を知りたい方はぜひセミナーをご覧ください!

人財不足を乗り越える魅力ある工場を目指して

若者や女性、外国人労働者が働きやすい環境をどうつくるか

本セミナーのテーマである競争力と魅力のある工場をつくるためには、製造業全体の課題である「人手不足」にどう対応していくかが鍵になります。

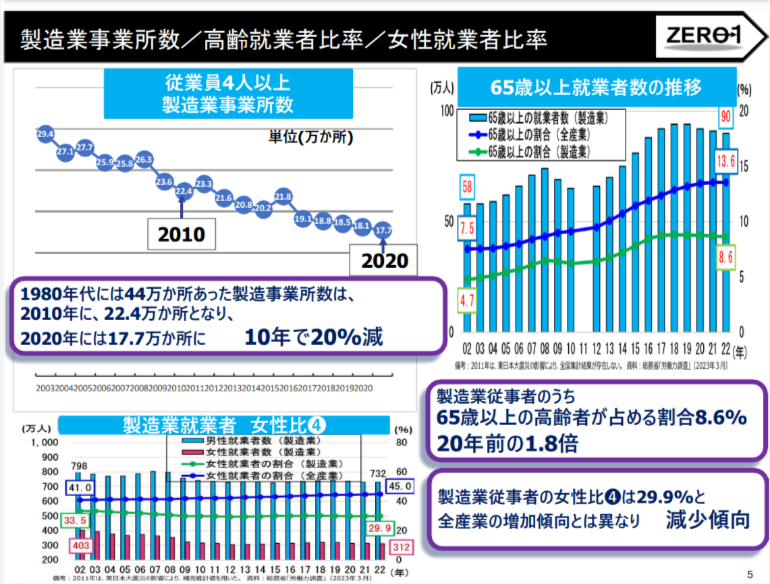

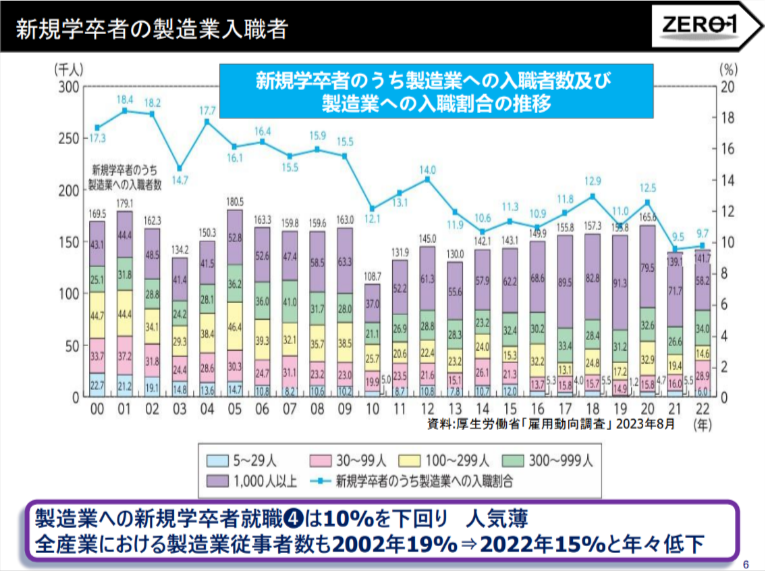

2050年には人口が1億人を割り込み、4人に1人が75歳以上になると言われています。そんななか製造業の事業者数は2010年から20年の10年で約20%減っています。さらに就業者に占める女性の割合も全産業平均45%に対して製造業は29.9%と低く、新卒就職者も近年では10%を割り込んでいます。つまり、製造業は若者や女性から人気があるとは言えのが現状です。一方で、65歳以上の高齢者が製造業に従事する割合は20年前の1.8倍となっており、高齢化が進んでいます。

こういった人手不足の問題への解決策のひとつに、外国人労働者の登用が挙げられます。実際、製造業に従事する外国人労働者は、この10年で2倍以上に増加しています。しかし、諸外国の賃金は上昇傾向にあるのに対して、日本のそれは上がっていません。日本で働くことの金銭的なメリットが感じられないことで、近い将来、外国人労働者が日本で働くことを選ばなくなる可能性も考えられます。つまり、これからは若者や女性、外国人労働者が働きたくなるような工場になる必要がある、ということです。

魅力ある工場の条件とは?

働き方改革の推進もあり、現在、あらゆる業界の働き方が変わってきています。もちろん製造業も例外ではありません。女性や若者、外国人労働者といった様々な人が安心・安全に働くことができると感じられる環境づくりが求められているのです。実際、製造業には、高校新卒者の3.5人に1人が、大学新卒者では5人に1人が3年以内に辞めているというデータがあります。今後さらに人手不足が進むことを鑑みると、魅力的な働く環境を実現し、社員に定着してもらうことが製造業全体の課題であると言えます。

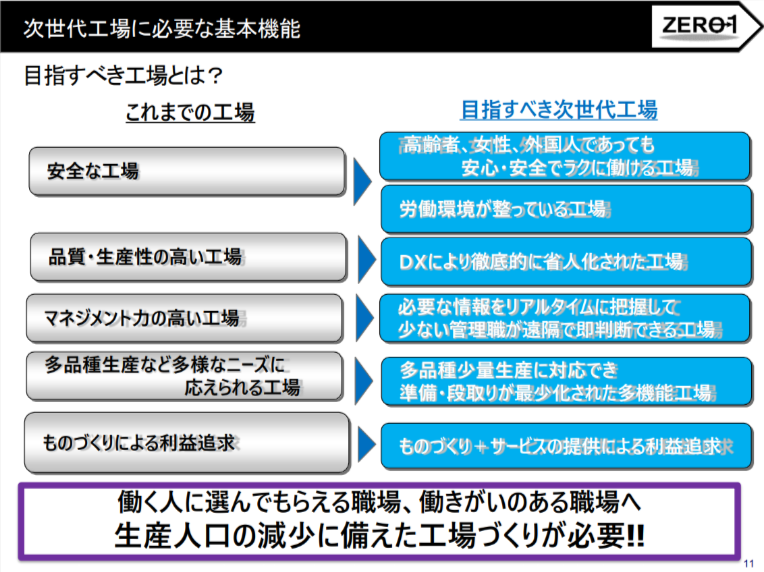

以上のことから、今後製造業が目指すべき工場の条件とは、(1)高齢者や女性、外国人であっても安心・安全でラクに働けること、(2)労働環境が整っていること、(3)DXによって省人化されていること、(4)必要な情報をリアルタイムに把握して少ない管理職が遠隔で即判断できること、(5)多品種少量生産にもスムーズに対応できる多機能工場であること、(6)人口減少による需要縮小に対応した「ものづくり+サービス」によって利益追求できることが挙げられます。

社員がモチベーションを維持する仕組みづくり

KPIを設定してパフォーマンスと処遇を連動させる

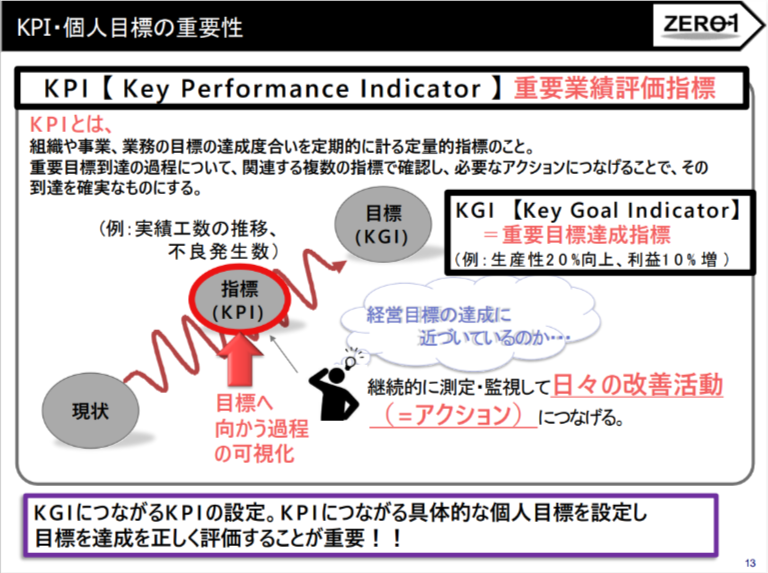

では、魅力ある職場とはどのようなものでしょうか? それは金銭報酬に加え、非金銭報酬が充実した職場のことです。非金銭報酬には、学習機会や成長機会を感じさせる「技能的報酬」、働き甲斐を感じられる「精神的報酬」、部下や後輩から尊敬される「人間関係」などが当たります。スキルアップができたり、成長機会があったりすることを十分にアピールして魅力のある職場であることを認識してもらいましょう。また、事業の業績を正しく表す指標=「KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)」を設定して数値でその職場と職場で働く人のパフォーマンスを評価し、処遇と連動させることが重要です。わかりやすい身近なKPIを設定することで、従業員は自らの目標やその達成度を客観的に把握できます。そして、この目標を評価に連動させていくことで、優秀な社員の定着率向上にもつなげていくことができます。

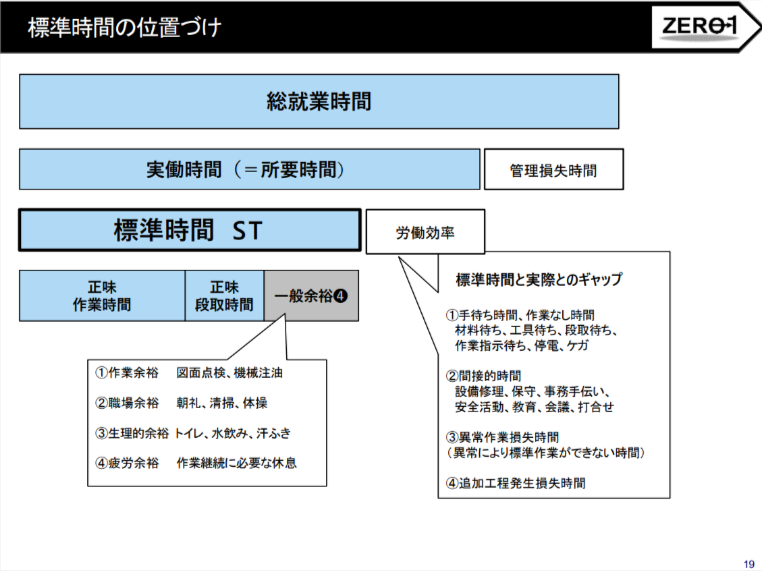

KPIの一例として、標準作業時間(ST:Standard Timeの略)を設定し実際の作業時間との乖離率を指標とすることが挙げられます。

STは、一般的に正味の作業時間に正味の段取り時間を加え、一般余裕率も考慮した上で設定します。以前はストップウォッチを使って作業時間を計測していましたが、現在では撮影したビデオで簡単に分析できるツールもあります。

こういったツールを使用することで、各工程の作業時間を迅速に分析し、工程のラインバランスを改善することで仕掛在庫の削減も可能となり、ラインバランスを見直すことで生産性が30%向上した事例もあります。

社員一人ひとりに合ったフィードバック

当社が所有している作業時間管理ツールでは、予め設定している作業者、工程、品番、数量をボタンで選択するだけで、作業終了の目標時間が明示され、作業者は生産性を意識しながら作業できます。作業終了時ボタンを押すと、グラフで標準作業との差が管理職のPCでも確認でき、社員一人ひとりに合った必要なフィードバックを行えるようになります。たとえば、品質は良いけれど作業が遅い社員には、作業の速い社員のビデオを見てもらうことでどのくらいの速度で手を動かす必要があるのかをアドバイスすることができます。

このように「STと実作業時間の乖離率」をKPIとして設定し、作業時間管理ツールを活用することで、管理職はリモートであっても社員の作業内容を正確かつリアルタイムに把握できるようになります。その結果、社員一人ひとりの特徴に応じたきめ細やかなアドバイスができるようになり、社員も高いモチベーションを保って作業に取り組むことができます。

管理職がいかに活きたデータを見て迅速かつ従業員にあったアクションができるかが「はたらきがいのある職場」づくりの根本にあると言えます。

働きやすい職場環境をつくる

コミュニケーションと工程バランスを考慮したレイアウトに

製造業でも設備にばかりお金をかけず、働きやすさ、コミュニケーションの取りやすさを追求してオフィスや製造事務エリアのレイアウト改善を行う企業も増えてきています。

そして、「我々はこういう工場を目指しています」という工場のコンセプトやビジョンを現場の社員や新規採用者にきちんと説明することが大切なのです。

レイアウトを考える際には、工順、人の向きなど、現状をしっかりと把握して、レイアウト変更によって「これとこれを近くすれば、こういった作業が改善できる」などと普段から想像できるようにしておくことで、工程バランスや製造リードタイムを考慮したより効果的なレイアウト変更が行えます。

オフィス機能を持たない製造業は存在しません。ですので、間接部門のスタッフの働きやすさやコミュニケーションの取りやすさも考慮に入れてオフィスレイアウトを見直すことはもたいへん重要です。間接部門をワンフロア化して各部門とのコラボレーションが生まれやすいオフィスにするなどの工夫は、魅力ある工場となるために欠かせないことだと考えます。

経営者の“思い切り”が魅力ある工場をつくる

ここまで述べてきたように、女性や若者、外国人労働者などの様々な人に選ばれ、社員が定着しやすい「魅力のある工場」になるために、製造業がなすべきことは多くあります。しかし、これらのことは5年、10年と長い時間をかけて取り組むだけではなく、「1年以内にここまでやる」「2年以内にここまでやる」と短期間で目標を区切ってやり切ることが大切です。その意味で、経営者の意思決定や思い切りも、今後工場が魅力を得ていくために重要な要素だと言えます。

製造業の人手不足を「Skillnote」の定着管理で解決!

- スキル体系や評価基準が整理できていない……。

- 場当たり的な人材育成で、技能伝承や多能工化が進まない……。

- 欠員対応や人材配置が上司の記憶頼り……。

こんなお悩みを抱えていませんか? そのお悩みを解決するのが国内初のスキルマネジメントシステム「Skillnote」

「Skillnote」なら、こんなメリットがあります

- システムにログインすれば、各部署のスキル保有状況と不足人材も可視化できる!

- 失われるスキルを可視化して、5年後、10年後を見すえた人材育成計画が立てられる!

- キャリアパスとステップアップに必要となるスキルを可視化して上司と部下が目線を合わせて目標設定できる!

社員の定着率を上げ、魅力ある工場をつくるためには「スキル」という共通言語を使って現場と管理職が積極的にコミュニケーションを取れる環境を整備する必要があります。

スキルを「見える化」し、スキルデータに基づく人材育成や多能工化、技術伝承を推進する「スキル管理」はそのための第一歩です。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)