スキルデータで実現!製造業の人員配置最適化

DESIGNQ-419_-1200_630-1.png)

適材適所の人員配置に悩む企業が増えています。上長の記憶に頼った配置では、期待した成果が得られないケースも少なくありません。技術の進化や事業ポートフォリオの変更により、適材適所の配置がますます難しくなっているのが実情です。本記事では、プロジェクト配置から異動ローテーションまで、スキルデータを活用した人材要件の明確化と事前検証により、Excel管理を脱却した設備メーカー開発部の成功事例とともに人員配置の最適化手法を解説します。

スキルマネジメントにおける人員配置とは?

スキルマネジメントにおける人員配置には、大きく分けて「プロジェクト配置」と「異動ローテーション」の2種類があります。それぞれに異なる目的と時間軸があります。

プロジェクト配置とは?

プロジェクト配置とは、新製品の開発や生産ラインの立ち上げといった期間限定の活動に必要なスキルを持つ従業員を配置することです。比較的短期の視点で人材を配置する方法と言えます。製造業の近年の傾向として、従来どおりの部署単独でのプロジェクトに加えて、部署を横断したり外部と連携したりするプロジェクトが増えています。いずれの場合でも、リソースを大幅に増やすことが難しい状況では限られた従業員を効率的に配置する必要があります。

異動ローテ―ションとは?

一方、異動ローテーションとは、数カ月から数年という長期的な視点で従業員の配置を決めることです。従業員の専門性の幅を拡げて成長を促すことを目的としています。

人員の適材適所が求められる背景

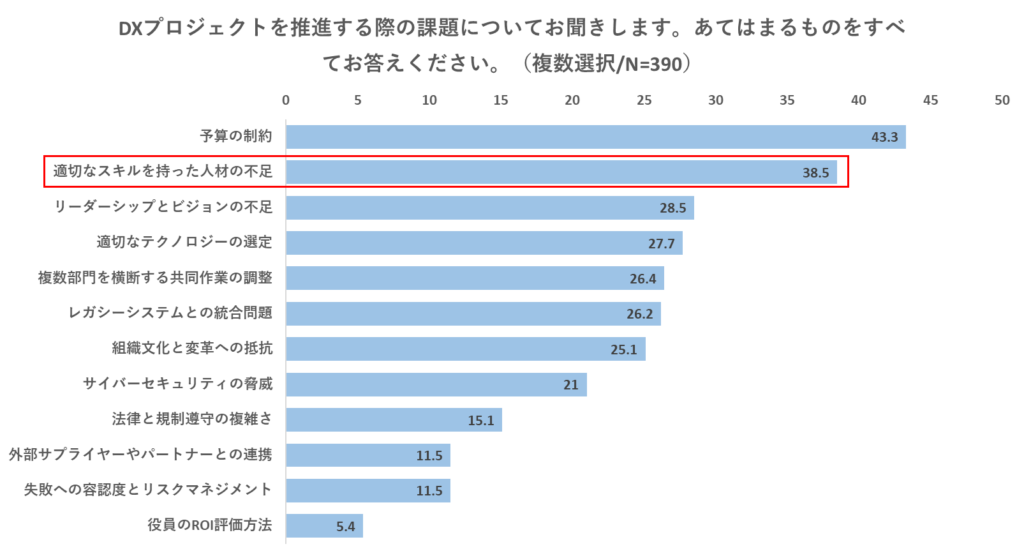

プロジェクト推進人材の不足つながる可能性

製造業サプライチェーンのDXに取り組む企業・キャディによる調査アンケート「2024年度に向けて、製造業における投資予算や課題などの実態に関するアンケート調査」では、製造業におけるDX化の課題が明らかになりました。最も多かった課題「予算の制約」の43%に続いて、2番目の課題に「最適なITスキルを持った人材の不足」(38%)が、3番目に「リーダーシップとビジョンの不足」(28%)が挙げられています。DXはあくまで一例にすぎませんが、この調査結果からも多くの製造業企業がプロジェクト推進人材の不足と推進力の弱さを認識していると言えます。

記憶に頼ったプロジェクト配置ではミスや事故につながる

これまで製造業企業ではスキルデータを有効活用できなかったことから、上長の記憶に頼った配置が多く行われてきました。しかし、記憶に頼った配置ではミスや事故が起こりやすくなります。

たとえば、ある製造業の生産技術部では、生産ラインが断続的に立ち上がる一方で、スキルデータを活用した適切なスキル管理が行えていませんでした。その結果、配置の決定を上長の記憶に頼らざるを得ず、「彼はあのプロジェクトを担当していたから今回も問題ないだろう」などと配置を行った結果、実力不足が露呈することが少なくなかったそうです。

もちろんこれは1例にすぎませんが、似たようなケースは多く見られます。しかし、製造業を取り巻く環境は急速に変化しています。工場内だけを見ても、3Dプリンタによる部品製造、AIを活用した不良品の検出、自動搬送車による物流など、新しい技術の導入が進んでいます。それと比例してプロジェクトの要件も変化しています。このような状況下では、記憶に頼った人材配置では最適な人材の割り当てはより困難になっています。

そのような背景を鑑みれば、非効率な管理方法は抜本的に見直す必要があると言えます。上長の記憶に頼って配置を決めるのではなく、プロジェクトごとの人材要件を具体化して、従業員のプロジェクトへの適合性をスキルデータから定量的に判断して間違いのない人材配置を進めることが重要なのです。人材要件に合致する理想的な従業員を特定しつつ、組織内の複数のプロジェクトをバランス良く進められる配置を検証できるようになれば、限られた人員でもプロジェクトの効果を最大限に発揮できる体制を構築できるでしょう。

技術の進化や陳腐化により、異動による人員の再配置が不可欠

製造業が将来を見据えて人材の再配置を考える際、技術人材のポートフォリオ変更は避けて通れません。製造業では今、主力事業の見直しだけでなく、新規事業への人材シフトも考慮していく局面に立たされています。脱炭素社会といったトレンドに応じて次々と新しい市場が生まれている今日、事業ポートフォリオの思い切った転換が必要になってきているのです。そのようなことを背景に、現在、製造業では従業員が多様なスキルを身につけることのできる異動ローテーションの実現が求められているのです。

一方で、既存事業の価値向上も欠かせません。AI、IoT、5Gといったデジタル技術を活用しながら、より高度なものづくりや価値創造を目指し、企業は従業員に時代に即した教育や学習の機会を提供していく必要があります。

また、既存事業を円滑に進めるには、技術・技能の消失を防ぎつつ、複数の事業を柔軟に運営できるよう、社員の多能工化を進めることも必要不可欠です。ただし、既存事業が大きく縮小する可能性も考慮しなければなりません。長期的に市場縮小が明らかな場合、撤退という選択肢も視野に入れる必要もあるでしょう。そうなれば、他の事業へリソースを振り向けるなど、大胆な対応が求められます。

異動ローテーションの重要性については、企業の声からも伺えます。ある企業の企画部担当者は「将来的な製品ポートフォリオの変更を見越して、部門を超えたローテーションの検討に着手しています」と語っています。企業と従業員がともに成長していく異動ローテーションの実現が目指されているのです。

スキルデータを活用した人員配置の実践方法

スキルや経験の情報を活用したプロジェクトの配置

プロジェクトにスキルを関連づける際、人材要件の定義は重要です。細かいスキルだけではなく、類似プロジェクトの経験なども考慮に入れることで、より効果的な人材配置が可能になります。必要に応じてプロジェクトの人材要件を細分化し、期間内に求められるスキルレベルを設定します。その上でこれらの要件に合致する人材を探していきます。スキルデータが十分に蓄積されていれば、候補となる人材をリストアップし、要件への適合度順にランキング表示することも可能です。

また、従業員データと過去のプロジェクト経歴の詳細データを関連づけて記録しておくと、属性に基づいた検索も行えるようになります。たとえば、新規プロジェクトが「P社向けの半導体製造装置X開発」という属性を持っている場合、P社向けの別の装置を担当していたAさんや、Q社向けではあるものの半導体製造装置Yの機構設計を一貫して行っていたBさんのような経歴データがあれば、それぞれの経験が新プロジェクトに活かせる可能性があると想定できるため、人材配置の重要な判断材料とすることができます。

スキルデータを活用して候補者の配置を事前検証

一方で、プロジェクト配置の場合には、実際に従業員を配置するまでは本当に効果があったかわからない、という不安がつきまとうものです。この不安を軽減する方法として、スキルデータを活用して候補人材の配置を事前に検証する手法があります。プロジェクトの人材要件に対して仮の配置を行って効果的な配置パターンを探っていくアプローチです。具体的な手順として次の例から考えてみましょう。それは、来年1月から1年間実施される予定のプロジェクトにおける2つの人材要件「P社向け装置の機構設計」と「Q社向け装置の機構設計」の場合です。

- まずは、それぞれに必要なスキルを定義し、候補人材を洗い出して配置パターンを作成

- その結果、「Q社向け装置の機構設計」では7月までは4人、8月以降は5人必要になるのに対し、対応できるのは4人のみで、1人不足することが判明

- 一方、「P社向け装置の機構設計」では、8月以降、2人の人員が必要なのに対して対応できる人数は3名で、1人分の余裕が生まれることが判明

- 人的余裕がある「P社向け装置の機構設計」から、人手が不足している「Q社向け装置の機構設計」に1人を応援に出すことで問題を解決

上記の方法により、実際の配置前に潜在していた問題を特定して解決策を講じた上で人材配置を計画することが可能になります。

人材像とスキル要件を明確化し、スキルを習得できるよう異動ローテーションを計画

効果的な異動ローテーションを実践するポイントは、事業推進の中核となる人材像とスキル要件を明確にし、部署異動をとおして必要なスキルを習得できるようにローテーションを計画することです。

たとえば、電気領域のスペシャリストを育成したい場合を考えてみましょう。まずは現在、そのポジションにいるベテラン人材にヒアリングを行い、必要なスキルを列挙します。そして、スキルデータを用いて類似のスキルを持つ候補者を探します。候補者を絞り込んだら、不足しているスキルを特定し、それらを習得できる部署を探ります。ここで重要なのは、部署ごとに得られるスキルの共通性を明確にして事前に定義しておくことです。これにより、ローテーション先の選択肢が増え、受け入れ先との調整もしやすくなります。

ローテーション計画を立てる際は、スキルを習得する順序にも注意を払います。基礎的なスキルから始め、徐々に応用的なスキルを学んでいく方が学習効果は高いです。また、異動する本人のキャリア志向とローテーションの目標が一致していることや、直近の経験と異動先の業務に関連性を持たせることも、異動の対象となる従業員のモチベーション向上の観点からは重要と言えます。

人の異動には感情的な要素がつきものですが、客観性を担保するスキルデータがあれば、人材の送り出しや受け入れもスムーズになります。「この人材は新しいプロジェクトや部署で新たなスキルを習得できるだろう」「新しく来た人材にはここで新しいスキルを身につけてほしい」といった期待を本人とも共有しながら、データに基づいて異動を受け入れ、人材育成を進めることで、企業の基盤を強化していくことができます。

スキルデータの一元化・可視化による人員配置の事例

配置の事例:Excel管理を脱却した設備メーカーの開発部

設備メーカーの開発部におけるプロジェクト配置の事例を紹介します。

数百名規模のこの部署では、常に複数のプロジェクトが同時に進行していました。これまで従業員のプロジェクト配置は、部署長がExcelを使って計画を立てていました。業務経験はExcelに記録されていましたが、データ量が膨大なため、実際には過去の経験を把握するのが困難でした。そのため、新規プロジェクトの人員配置の決定は、主に部署長の個人的な知識や経験に依存していました。これは、日本の製造業でよく見られる、個人の暗黙知に頼った方法と言えます。

この状況を改善すべく、この企業ではスキルデータの一元化に取り組みました。目的は、プロジェクトへの適性を可視化し、適切な人材をより効率的に見つけられるようにすることです。

具体的な取り組みとして、各課は自部署の従業員のスキルを基に配置を検討しました。適任者が見つからない場合は、他部署で要件を満たす従業員を探し、見つかれば該当部署の課長に配置を要請しました。また、不足しているスキルがあれば育成計画を立て、OJTを実施し、その結果をスキルデータに反映させました。

このサイクルを継続させることで、プロジェクトの運営が円滑になり、データも蓄積され、部署を越えた従業員の配置が可能になりました。さらに、部署異動の際にもデータが引き継がれるため、新しい部署での育成ポイントが明確になりました。

企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!

「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現! ●スキル管理のメリット ●スキル管理がうまくいかない理由 ●スキル管理を成功させる3つのポイント →詳しくはこちらから

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)