スキルデータを軸とした技術者同士のコラボレーション

新しい価値や事業の開発を目指しても、社内にどんな専門性を持つ人材がいるのか把握しきれていないケースがあります。同じフロアで働いていても、実際の専門分野やスキルレベルまでは分からないという状況も少なくありません。技術コラボレーションによる技術革新の実現には、組織横断的な人材マッチングが不可欠です。本記事では、必要なスキルを必要なレベルで持つ人材の抽出など、スキルデータを活用して技術コラボレーションを実現する方法を解説します。

社内の異なる事業・職種の人材とスキルを掛け合わせる

社内の異なる事業・職種の人材とスキルを掛け合わせることで、これまでになかった新しい価値を創り出すことを「技術コラボレーション」と呼びます。この技術コラボレーションによって、付加価値の高い製品やサービスが生まれることは珍しくありません。ある製造業企業では、自動車の制御に詳しい研究者と以前に芝刈り機の設計デザインを手掛けていたスペシャリストが協働することで小型モビリティの完成に至ったといいます。

専門性の高さに着目してメンバーを構成し、異なる事業・職種の人材とスキルを組み合わせて技術コラボレーションを追求したいと考えている方も多いかと思います。しかし、いざ技術コラボレーションを実現しようとしても、うまく進まない場合もあります。ある研究所の開発担当者からは「顧客から新しい技術の提案を求められたがうまく対応できず、コンペに負けてしまった。実は社内のとある研究所で該当の技術を扱っていたことが後から分かり悔しい思いをした。最初から知っていたかった」というコメントをもらったことがあります。

研究者は各自の研究室でそれぞれの研究に励んでいます。そのため、たとえ同一の研究所内であっても、別の研究室に所属している従業員の専門性やスキルまでは把握していないケースがよくあります。実際、同じフロアのなかで働いていて顔こそ知っているものの、実は何を専門にしているのかは分からないということは、研究室に限らず開発現場などでもよく見られる事象です。

「Know Who」のスキルマネジメントバージョン構築に向けて

新しい技術や事業の創出を目指して技術コラボレーションを積極的に行うには、求める専門性を備えた人材を即座に検索してマッチングできる土台が必要となります。

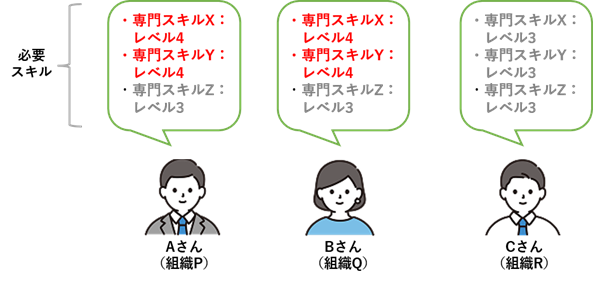

その土台として有用なのが「Know Who」です。Know Who」とは、社内のどこにどんな業務の経験者やスペシャリストがいるのかといった組織内の人的資源データを蓄積し、検索できる仕組みのことです。顧客から常に新しい価値を求められている昨今、この「Know Who」の仕組みにスキルデータを活用すれば、人材のマッチングはより効果的になると考えられます。コラボレーションに必要となるスキルを複数指定して、そのスキルをより高いレベルで保有する人材を検索するのです。下の図1をご覧ください。

図1は、複数のスキルを指定して該当者を抽出し、該当者のそれぞれがどのスキルをどんなレベルで保有しているかを可視化したものです。この図を見ると、専門スキルX・Y・Zについて、組織Rにはレベル3の人材しかいないことが分かります。一方で、組織PのAさんや組織QのBさんはレベル4であることが分かります。要するに、R以外の組織から最初にコラボレーションを打診すべき人材が見つかる、ということです。 以上のようにスキルデータを活用することで、技術コラボレーションに必要な人材を組織横断的に探し出すことが可能になります。スキルデータを活用して技術コラボレーションを実現することで、新しい技術や価値を生み出していきましょう。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)