技術・技能伝承を支えるスキルデータ活用

DESIGNQ-419_-1200_630.png)

技術・技能伝承の重要性は認識していても、実際の取り組みが進まずに悩む企業も少なくありません。計画的な教育・指導に課題を感じているケースはとくに多いようです。熟練技術者の定年退職により重要なスキルが失われるリスクが高まるなか、どのスキルがいつ失われるかを可視化することが急務となっています。本記事では、失われるスキルの特定から指導者選定、育成計画まで、数千名規模の素材メーカーで65%のコアスキル伝承を実現した事例とともに解説します。

技術・技能伝承とは?

技術・技能伝承とは、ベテランが若手を実践的に教育するOJTの場面のみならず、集合研修などもとおして多種多様な人材に組織や人が保有する技術・技能の習得を促す活動のことです。

技術・技能伝承の実態と課題

技術・技能伝承が進んでいるのか把握できていない

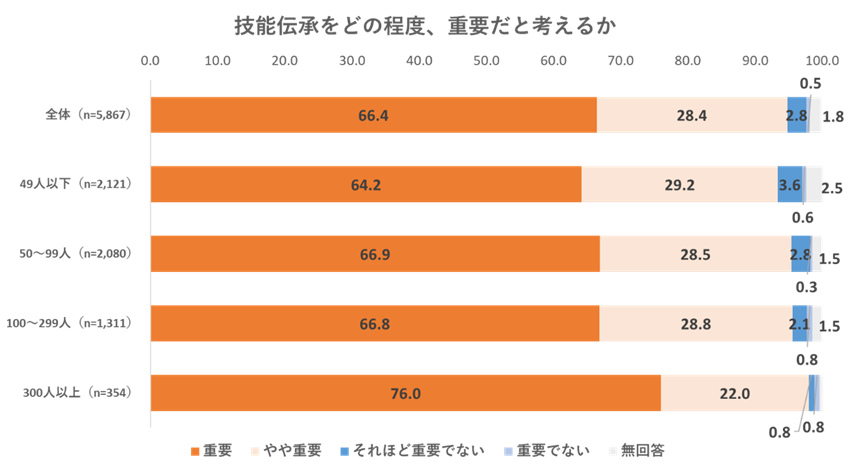

製造業における技術・技能の伝承問題は深刻化しており、多くの企業がその重要性を強く認識しています。この傾向は企業規模が大きくなるほど顕著になります。労働政策研究・研修機構による調査結果を参照してみましょう。これによれば、従業員300人以上の企業では98%が技能伝承を重要視しており、49人以下の小規模企業でも95%が重視していることが分かります。

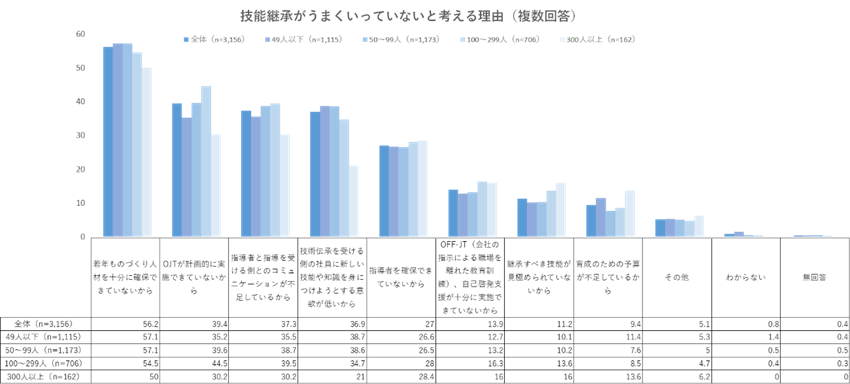

しかし、このように技術・技能伝承が重要であると認識しているにもかかわらず、実際はその取り組みは進んでいないのが実情です。同調査では、技能継承がうまくいかない主な理由として、「若年ものづくり人材の確保不足」(56%)と「OJTの計画的実施の不備」(39%)を挙げています。

とくに注目すべきは、OJTの不備が2位に挙がっている点です。この傾向は企業規模が大きくなるほど顕著になります。大企業ほど組織が巨大化して管理が複雑になるため、きめ細かな指導が難しくなり、OJTの質が低下しやすい傾向にあるのです。

若手人材の採用難は製造業全体が解決すべき構造的な問題ですが、OJTの不備は各企業が独自に取り組むべき課題であると言えます。とくに大企業には、組織の肥大化に伴う弊害を認識し、効果的なOJTシステムの構築や、きめ細かな指導体制の確立が求められています。

また、技術・技能を身につけていくための計画が作成されていないケースも見られます。仮に計画が存在する場合であっても、具体性に欠けていたり、進捗状況をチェックする仕組みがなかったりする場合も多いです。「本当に技術・技能を伝えることができているのか」「できていないのか」「できていないとすればどの部分が不十分なのか」とその詳細までは確認できてないのです。その結果、漠然とした状態のまま技術・技能伝承を進めることになり、伝承がうまく進まないのです。

「技術・技能の喪失」の危機感を組織全体で共有する

このような状況が続けば、製造業の根幹を成す「技術・技能」を喪失するリスクが高くなります。多くの製造業企業はこの状態に危機感を抱きつつも、「具体的にどのスキルがいつ失われるのか」を把握できていません。往々にして、熟練技術者の定年退職後に初めて喪失したことが発覚しますが、そうなってしまってはもう手遅れです。

かつて団塊の世代が定年退職を迎えることで生じた「2007年問題」の際にも同じような問題が議論されました。このときには従業員の定年延長や再雇用で危機を乗り越えることができました。しかし、こうした対症療法には限界があります。実際、多くの企業では、不景気を理由に正規雇用を控えた30代後半から40代の従業員が極端に少ない砂時計型の人員構成となっており、「重要な工程をこなせる人材が社内にいない」「技術・技能を伝承するにも伝承する先が20代しかいない」という慢性的な課題を抱えています。

技術・技能の伝承には経年変化への注視が必要であり、一足飛びには実現しません。また、指導者の数が減少すると、当然各指導者の負担も増えます。指導者を任せられる人材が多く在籍しているうちに施策を打つ必要があるのです。組織全体で「技術・技能の喪失」の危機感を共有し、スキルデータに基づいた計画的かつ抜本的な対策を講じるべき時期に差し掛かっています。

スキルデータを活用して、失われるスキルを可視化

熟練技術者の定年退職によって引き起こされる指導者の不在を回避するためには、次の一連の取り組みが効果的です。それは、①スキルデータから伝承が必要な技術を特定すること、②伝承が必要な技術を教える指導者を選択すること、③OJTなどの施策をとおして教育を実施することです。

この取り組みに踏み出すためには、現状を分析して将来を予測する必要があります。つまり、定年退職や技術の陳腐化によって、「どのようなスキルがいつ頃なくなってしまうのか」を正確に把握しなくてはなりません。

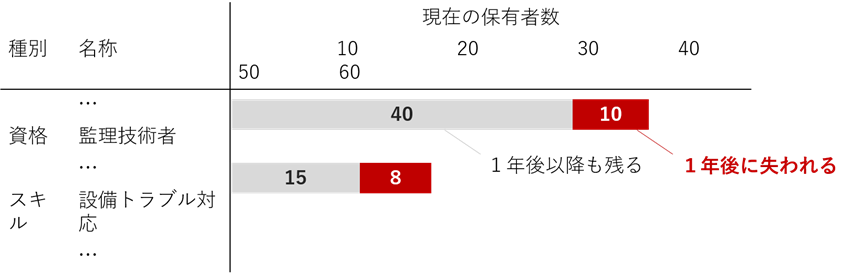

下の図をご覧ください。この図は、時間の経過とともに失われていくスキルを順位付けしたものです。濃い色で示された部分は1年後には失われてしまうスキルの量を表しています。一方、薄い色の部分は1年後も組織内に残るスキル保有者の数を示しています。この図表を活用することで、どのスキルが早急な対応を要するか、視覚的に理解することができます。

この図を見ると、「監理技術者」の資格は、熟練技術者の定年退職により1年後には全体の2割、人数にして10人分が失われることがわかります。監理技術者は建設業法で工事現場ごとに配置が義務付けられています。つまり、この図からは、組織の工事プロジェクト遂行能力が10件分減少することがわかるのです。

また、資格だけではなく、暗黙知になりやすい複雑なスキルにも注意が必要です。たとえば、「設備トラブル対応」は1年後に8人分失われます。「設備トラブル対応」は、故障モードや作業ミスの分析、適切な対処などを行う、設備や製品への深い理解が求められる育成難度の高い高度なスキルです。多くの製造現場では、このような重要なスキルが現場から消えてしまうリスクに直面しているのです。

一方で、緊急時に必要なコアスキルは使用機会こそ少ないかもしれませんが、意識的に伝承を促していく必要のあるものです。これらのスキルが失われると顧客満足度や生産性が低下し、大きな損失を招く可能性があります。

失われるスキルを特定したあとは、スキルレベルや年齢を考慮して適切な指導者を選び、育成計画を立てます。ガントチャートを用いて計画を管理し、進捗を確認します。遅延がある場合は、指導者と相談して計画を修正して円滑に進めることを心がけます。

スキルマネジメントによる技術・技能伝承の事例

組織の技術・技能伝承の事例として、ある素材メーカーの製造部の取り組みをご紹介します。これは数千名規模の大企業での事例です。

この会社の製造部では、職場ごとにエクセルでスキルを管理していましたが、部門内で閉じた運用になっていました。管理しているスキルの数は職場ごとに平均100種類以上、全体では1万以上にも及び、スキルデータの運用負荷が増大していました。しかし、その主な目的はISO監査を通すことであり、それ以外ではほとんど活用されていませんでした。会社としては重点的に伝承すべきスキルや将来不足するスキルを把握したいと考えていましたが、現状ではそれが難しい状況だったのです。また、若手層への技能伝承が停滞しているという課題にも直面していました。

そこで同社は、まず、スキルマップと既存の教育訓練計画、教育訓練記録を連動させ、スキルデータの運用負荷の軽減を図りました。次に、コアスキルを特定するために数万項目に及ぶ全社のスキルを俯瞰し、部署をまたいでスキルデータを一元化・可視化しました。そして、重要度の高いコアスキルとして約700項目を特定しました。

さらに、コアスキルのレベル総量(保有レベル✕人数)を集計し、ベテラン社員の退職で失われるレベル総量と比較しました。喪失の危険が高く、必要度(優先度)の高いものから若手社員への技術伝承を計画的に実施したのです。

この取り組みの結果、新入社員や既存社員への特定コアスキルの伝承は着実に進展。2年半の期間で65%程度のコアスキルの伝承が完了したことからも、スキルマネジメントによる多大な効果が得られたと言えます。

その後も同社は定期的なモニタリングを行い、技術伝承の進捗具合を確認しています。コアスキルの絞り込みや部署を横断してのスキルデータの連携には相応の手間を要しましたが、その努力が実を結んだと言えます。

スキルを守り人材を成長に導く「技術伝承」を、システムで実現しませんか?

「技術伝承」を成功させるならするなら「Skillnote」!

●スキルデータの活用で「技術伝承」の解決策がわかる

●自社に最適化したスキルマップがかんたんに作れる

●人材育成を成功させた「スキル管理」事例を公開

→詳しくはこちらから

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)