作業応援の精度を上げるスキルデータ活用法

DESIGNQ-419_-1200_630.png)

需要の変動や急な欠員で作業応援が必要になったとき、「適切な人材が見つからない」「Excelでは検索できない」といった課題に直面したことはありませんか? 製造業に欠かせない作業応援ですが、その実施は決して簡単ではありません。本記事では、スキルマップを活用した工程別・作業別の充足状況把握から、十数ライン分を一元管理してライン稼働率を向上させた設備メーカー事例まで、応援精度を劇的に改善する具体的手法を解説します。

需要の高低に対応した作業応援の最適化が難しい

製造業は需要の閑繁がつきもの

ものづくりのニーズには社会潮流や業界特性を反映したムラが出るものです。そのため、製造業ではニーズの低い製品からニーズの高い製品へと開発や生産にかかる工数を一時的に集中させることがあります。このときに行われるのが「作業応援」です。しかし、作業応援が求められる場面はこれだけに限りません。たとえば、予期せぬトラブルが生じたとき。そんなときにでも企業はクライアントと約束した納期を守らなくてはなりません。こんないざというときにも作業応援は大きな役割を担います。

作業応援の最適化にスキルマップが必要

製造業には欠かせない作業応援ですが、その実施は簡単ではありません。応援態勢を整えるためには稼働の平準化が必要であり、応援人員を適切に選定しなくてはならないからです。そもそも部署ごとの欠員状況は把握しにくく、不足の代替となる人材も容易には確保できないのが実情ではないでしょうか。

この点に関して、弊社のクライアントである製造部の担当者は、「コロナ禍に急な欠員を経験したことで作業応援の重要さに気づかされたものの、代替人材をExcelで検索できなかった」とその体験を語ってくれました。

需要の高低を企業がコントロールすることはできません。企業にできるのは、需要の変化にも柔軟に対応できる体制を構築しておくことです。その体制構築に効果的なのが、スキルマップを土台としたスキルの保有状況の可視化なのです。

工程別・作業別にスキルの充足状況を把握して応援人材をピックアップ

スキルマップによって工程別・作業別にスキルの充足状況を把握できれば、応援人材をピックアップし、スキルの不足している現場に迅速に配置できるようになります。これを実現するためにはまず、部署ごとに従業員の持つスキルの不足数を把握する必要があります。 一例として、製造部で組み立てを担当するチームの場合を考えてみましょう。この場合、スキルの不足数と不足分への解決策は次の順序で特定できます。

- 「電子部品のはんだ付け」や「完成品の組み立て」といったスキル別に必要なレベルや人数を設定

- スキル別に必要とする人数と現在の保有者数との差を確認(「マイナス1」という数字が算出されたら現状は必要数に対して「1人不足している」状態にある)

- 「育成」と「応援」のどちらで解決するか決める

- 中長期の視点に立てる状況であればその不足分を「育成」によって対応

- 今すぐ対応しなければラインが止まってしまうような場合には「応援」によって対応(必要人材を即座に見つけ出すことのできる環境が必要となる)

このときに役立つのがスキルマップです。不足分を埋めようと他のチームのスキルマップを確認すると、品質保証チームのAさんとBさんが不足するスキルを保有していることが判明したとします。そうであれば、この2人を応援に送り出す計画を立て、組み立てチームのスキルマップに組み込めば応援体制を整えることができます。スキルデータによって2人が要求する作業をできることは証明されているため、業務は滞りなく進行するはずです。

このように、スキルマップに蓄積されたデータから応援人材の選定と応援体制の整備を検討し、チーム間で合意を取ることで迅速な応援は実現できるのです。

作業応援によってライン稼働率を向上させた設備メーカー製造部の事例

2つの課題:シフト作成者の負担増加と応援検討業務の属人化

最後にシステム化されたスキルマップを活用した作業応援によってライン稼働率を向上させた事例を紹介します。それは設備メーカーの製造部の取り組みです。この企業では生産ラインごとに作業者のシフトを作成するとともに、作業者の休暇予定を勘案して応援体制を整備していました。

しかし、課題が2つありました。1つは、休暇予定を考慮することで複数のスキルマップを見比べて応援体制の検討をする必要が生じ、シフト作成者に大きな負担をかけていたこと。そして、もうひとつが、応援検討業務の属人化です。担当者が在籍していれば問題はありませんが、病欠などで不在となった場合には応援対応が遅れていました。これらの課題の結果、応援対応が非効率になっていたのです。

複数のスキルマップをシステム化して一元化

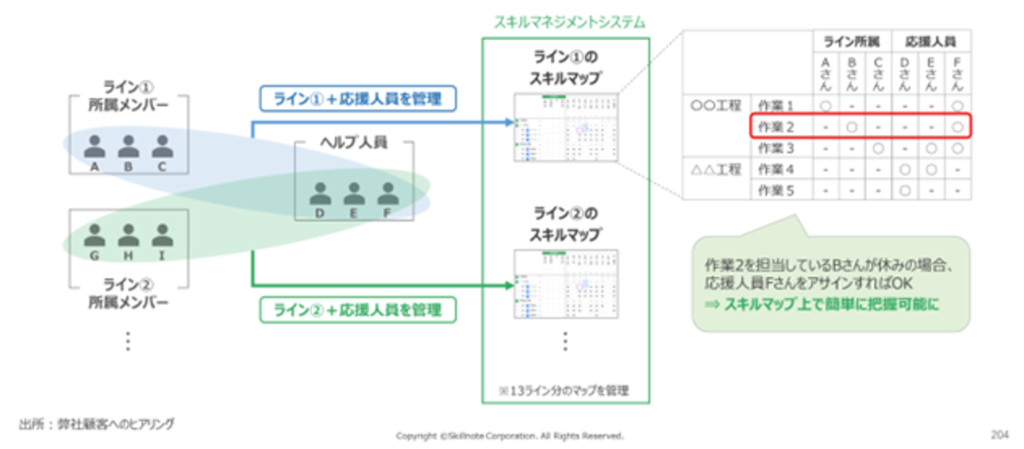

そこで同社は下図にあるような施策を打ちました。簡単に言えば、複数のラインでそれぞれ別々にExcel管理していたスキルマップを、スキルマネジメントシステム上で一元管理したのです。さらに、ラインごとのスキルマップに応援人員の項目も追加しました。これにより応援が必要になった場合にはスキルデータを参照することで、条件に適合した応援人員を簡単に選択できるようになりました。

同社が導入したスキルマネジメントシステムでは十数ライン分のスキルマップを管理しています。ライン①のスキルマップを見てみましょう。作業ごとに誰がラインに所属していて、誰が応援人員なのかを確認することができます。もし作業3を担当しているCさんが休みなら、応援人員であるEさんかFさんを配置することで欠員を防げます。これでラインが止める心配は無用となります。もちろんEさんやFさんが所属している部署に応援を依頼しても問題が無いか事前に確認した上で応援を要請するのがルールであることは言うまでもありません。

以上のように、システム化されたスキルマップに応援人材を登録して即座に確認できるようにしておけば、いざというときにライン停止を回避することができるようになります。

企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!

「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!

●スキル管理のメリット

●スキル管理がうまくいかない理由

●スキル管理を成功させる3つのポイント

→詳しくはこちらから

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)