スキルマネジメントを成功させるスキルデータ運用の設計ポイント

本記事は本書の内容本記事は本書の内容を抜粋・編集してお届けします。 労働人口が減少する中、企業の競争力の源泉として「人」が改めて注目されています。その解決策の一つとして、技術や経験、資格などのスキルデータを活用し、従業員の力を引き出す「スキルマネジメント」があります。本書『つくる人がいきるスキルマネジメント』は、信越化学工業出身のSkillnote代表の山川がその重要性と導入ステップ、事例を紹介した一冊です。

スキルマネジメントを実行したいと考えていても、実際にどうやって進めればよいのか悩まれている方も多いのではないでしょうか? スキルマネジメントの実践においては、目標設定の粒度や対象組織の範囲、スキルデータの継続的な更新など、検討すべき要素が多岐にわたります。そのポイントは、目標に応じた適用範囲の設定とスキルデータのライフサイクルを考慮した仕組みづくりにあります。本記事では、スキルマネジメントを効果的に実践するためのポイントを解説します。

目標を設定しスキルデータ運用の仕組みをつくる

本記事では、以下の観点からスキルマネジメントを実践する際のポイントを解説します。

- スキルマネジメントの目標設定

- スキルデータ運用の仕組みづくり

- 人材マネジメント・現場業務におけるスキルデータの活用

なお、「3.人材マネジメント・現場業務におけるスキルデータの活用」ついてはこれまでの記事で紹介してきたため、そちらを参照してください。 (公開されたらリンク)人材マネジメントにおけるスキルデータ活用の参考記事:スキルデータで実現!製造業の人員配置最適化

(公開されたらリンク)現場業務におけるスキルデータ活用の参考記事:作業スキルを確保するためのスキルデータの活用方法とは

1.スキルマネジメントの目標設定:目標によって適用範囲を調整

スキルマネジメントを始めるには目標設定が必要不可欠です。このとき、目標の視座をどこに置くかによってスキルマネジメントをどの単位で進めていくかが決まります。

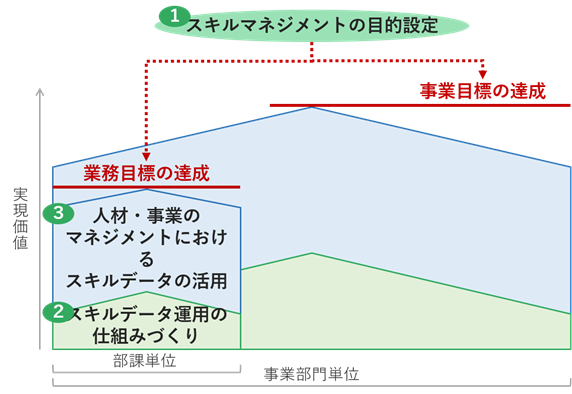

縦軸は実現価値を、横軸は対象組織のサイズを表す。スキルマネジメントを部署単位で行うのか、事業部門(あるいは全社)という大きな単位で実践するのかを示す。 たとえば、目標を業務目標の達成に置く場合、部や課といった単位でスキルマネジメントを進めます。一方、目標を事業全体に関わるものに置く場合は、事業部門単位で取り組みます。目標の大きさによっては複数の事業部門を巻き込み、全社で推進する場合もあります。 また、業務ほど細かくはないものの事業というほど大きくもない、業務目標と事業目標の中間のような目標設定もあります。「スキルデータ活用による従業員の安全確保(要リンク)」で解説した「労災事故の撲滅」が分かりやすい例として挙げられます。部や課の単位ではスキルデータの活用によって「安全衛生教育の徹底」などの業務レベルでの目標達成に貢献できます。さらに安全に関わるスキルの習得によって、より安全に業務を進められるようになります。これにより、「労災事故の撲滅」という「安全衛生教育の徹底」よりも1段階大きな目標も達成できます。「労災事故の撲滅」はもちろん事業部門の経営層も取り組むべきものです。しかし、この場合は目標というよりも事業運営の前提条件に近いものとも言えます。 このように、スキルマネジメントの目標の粒度は、対象とする組織のサイズに合わせて調整していくものです。目標設定が完了したら、対象組織に目標を共有して活動へと巻き込み、スキルマネジメントを推進していきます。

2.スキルデータ運用の仕組みづくり:スキルデータのライフサイクルを考慮

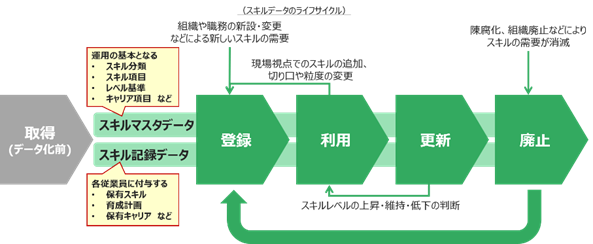

スキルデータ運用の仕組みづくりは、スキルデータのライフサイクルを考慮した仕組みや組織体制を構築できるかどうかがポイントになります(図2を参照)。

従業員がスキルを習得して以降に運用するスキルデータには、スキルのマスタデータと記録データの大きく2つがあります。マスタデータは運用の基本となるスキル体系(スキル分類やスキル項目、レベル基準)やキャリア項目などを指します。また、記録データとは、マスタデータにおけるスキル項目やレベル基準に対して従業員が保有するスキルの状態(どのスキルをどんなレベルで保有しているか)を紐付けて登録したものです。

なお、組織や職務の新設や変更によって新たに需要が生じたスキルもマスタデータとして登録します。常に現状と一歩先の未来を見据えて整備することでスキルデータは生きたデータとなります。

登録したスキルデータは利用しているうちに不備が見えてくるものです。「現場視点でこのスキルを追加したい」「異なる切り口でスキルを見たい」「スキルの粒度を変更したい」など、利用して初めて「このスキルマスタデータでは現場にそぐわない」と気づくこともあります。現実に即して変更を行うことが重要です。

記録データの更新も抜かりなく実施します。従業員が新たに試験を受けて資格を更新すれば、それも最新情報としてデータに反映します。上長が現場で従業員の習熟度を確認して、更新を承認することもあります。スキルレベルの上昇や維持、低下の判断を下して結果をフィードバックし、記録データの中身が現状を反映しながらぐるぐると運用されている状態が望ましいと言えます。

スキルとはライフサイクルがある生物のようなものです。常に変化しています。スキルマネジメントを実践する過程でその変化を仕組みとして実装できなければ、エクセルで管理することと大差はありません。スキルデータの鮮度管理をぬかりなく行うことでスキルデータ活用はより効果的なものになります。

まとめ

製造業は管理すべきスキルの数が多く、テクノロジーの発展を背景に移り変わりが激しい業界です。たとえば、自動車関連業界では今後、ガソリンエンジンに関わるスキルの需要が減っていくことが予想されます。しかし、そのスキルは他の技術に転用可能かもしれません。実際、ガソリンエンジン車の開発を経験したエンジニアが電気自動車の開発でそのスキルを活かしている例もあります。既存スキルの解釈が変更されることで、新しい業務需要に対応できるケースも考えられます。スキルデータの履歴を早くからしっかり残し、業務変化に備えましょう。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

執筆者

スキルマネジメントMagazine編集部

スキルマネジメントMagazineは、製造業における業務に関する基礎知識から人材育成・人材活用を促進するスキルマネジメントについて発信する専門メディアです。Skillnote が運営し、数多くの製造業における人材育成・力量管理の支援を通じて蓄積してきたノウハウをもとに発信しています。

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)