人材価値を最大化するスキルマネジメントの全体像

DESIGNQ-419_-1200_630.png)

人材不足や人的資本経営の重要性が高まるなか、「組織のサイロ化」や「記憶に頼った人材配置」といった課題が浮き彫りになっています。根拠のある人材マネジメントを実現する鍵は、スキルデータの体系化・一元化・可視化です。本記事では、人員計画から品質保証、安全確保まで幅広い活用場面と、大手設備メーカーで多能化と応援対応を実現した事例をとおして、人材価値を最大化するスキルマネジメントの全体像を解説します。

スキルマネジメントとは?

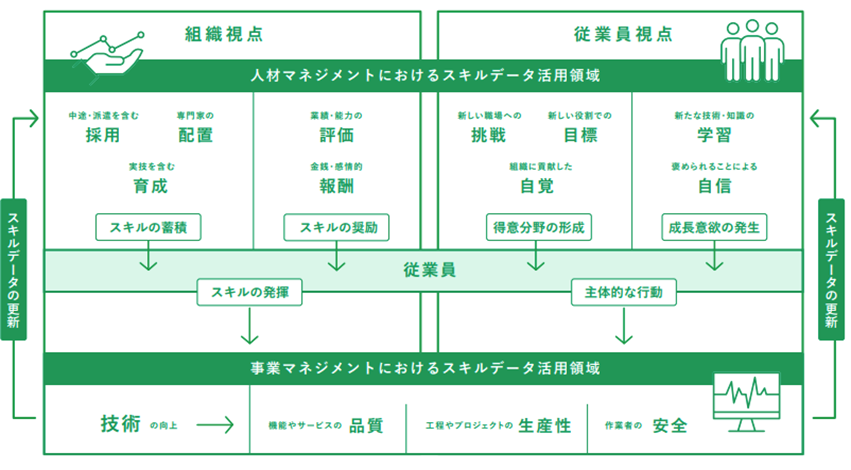

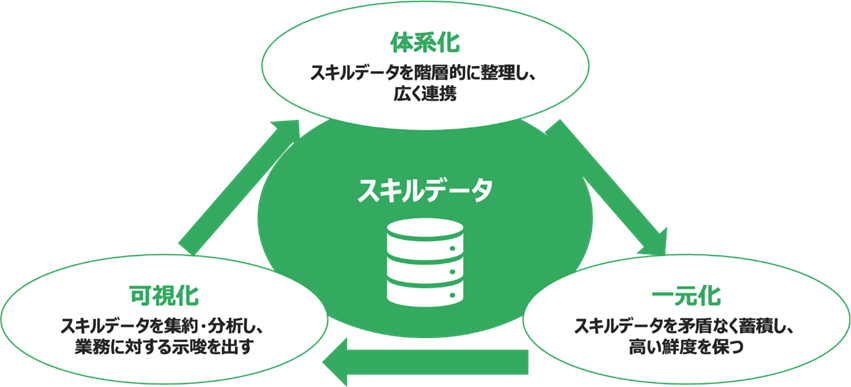

弊社が提唱しているスキルマネジメントとは、「従業員のスキルデータを体系化・一元化・可視化することで、高度な専門性を持つ人材の育成や多様な組織・プロジェクトに対する最適人材の配置、ひいては人材ポートフォリオの充足を実現し、事業目標を達成する活動」を指しています。スキルデータを主軸にした体系化・一元化・可視化のサイクルを回し、データの価値を高めることで事業目標の達成に貢献できると考えています。

スキルマネジメントが求められている背景

では、なぜ、今、スキルマネジメントが必要なのでしょうか。ここでは3つの観点から解説していきます。

競争力の源泉である「人」に注目が集まっている

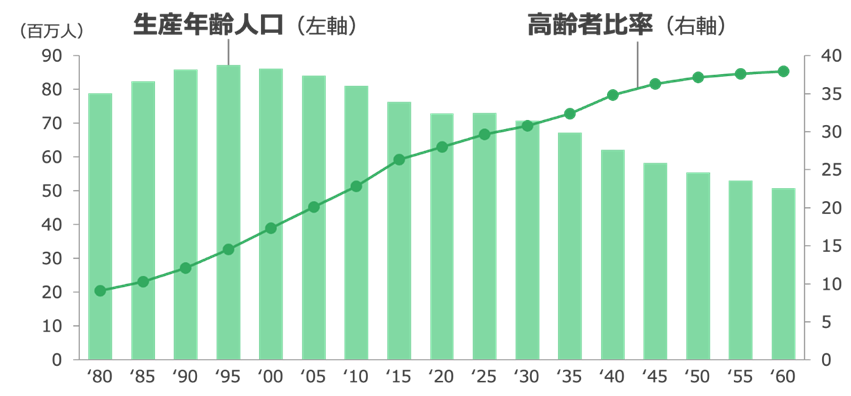

人口減少や少子高齢化など社会の構造的変化に伴う課題は、一企業の力だけでは解決が困難です。しかし、成長を遂げている企業は、厳しい環境下でも品質、コスト、納期、安全性を維持し、デジタル分野を含めた人材育成に注力しています。

労働力不足に対処するには、現有の人材の能力を最大限に引き出し、個々の従業員の多能化を促進することが重要です。さらに、組織全体で人材を最適配置することで、これまで以上の成果を上げられる可能性があります。社会構造の変化は大きな課題ですが、人材活用の工夫次第で、企業にはまだまだの成長の余地があるのです。

人的資本経営を推進する人材マネジメントに課題

昨今では、人材を資源ではなく資本とみなし、企業価値の創造・向上につなげる「人的資本経営」の動きが浸透しはじめています。そのため、各社が人的資本経営に関する取り組みを加速していますが、課題も見えてきました。人材マネジメントの主な課題として、次の5つが挙げられます。

1. 要員計画や人員計画

要員・人員計画は経営・事業計画達成に必要な人員数とスキルを特定し、採用・配置計画を立てる過程です。これまでは職能等級制度に基づく全社一律の管理が主流で、具体的な人材要件やスキル要件が不明確のまま計画が立てられていました。

2. 採用

新卒採用が激化している状況下では、中途採用による社内人材の強化に加え、派遣社員や業務委託などの外部人材の活用の重要性が増しています。しかし、社会人経験のある中途採用者や外部人材は、新しい職場環境や業務内容に対して一定の期待を抱いており、実際の状況とのギャップを感じやすい傾向があります。彼らの経験やスキルを最大限に活用し、組織の強化につなげることが不可欠です。

3. 人材育成・キャリア開発

人手不足及び人口減少に直面する日本においては、事業ポートフォリオの変革や組織再編に柔軟に対応するために、多能化が重要な人材育成の課題となっています、しかし、多くの組織では部署やスキルが縦割りのまま管理されており、多能化の推進は容易ではありません。さらに、多能化には時間がかかるという課題もあります。また、組織の発展と同時に、個人の視点も重要です。従業員一人ひとりの意欲を高め、持続的な成長を促すためには、個人の希望や適性を考慮する必要があります。

4. 配置

人員配置の理念には多くが賛同するものの、実践段階では「我々の部署からは人を出せない」「この人材は手放せない」といった反対意見が続出し、進展が滞りがちです。とくに製造業では、部門ごとに従業員を囲い込む傾向が強く、柔軟な人員配置の実現が長年の課題となっています。この「組織のサイロ化」を克服し、部門を超えた人材の流動性を高めることが、企業の競争力を維持する上で重要です。

5. 評価・報酬

昨今では、モチベーションややりがいの低下などが課題として挙げられることが多く、人材の確保・維持に向け、従業員の意欲やモチベーションの向上に各社が取り組んでいます。これらについては、能力の適切な評価と報酬への反映が重要です。そのため、キャリアプランや必要なスキル、資格の明確化を行い、成長の道筋を示し、自己啓発を促進しています。

人材マネジメントに「根拠」が求められている

人材マネジメントの重要性は従来から認識されていましたが、人手不足などの課題に対応するためには個々の担当者の判断に頼るのではなく、根拠に基づいて実施されるべきです。このアプローチの中心となるのは、従業員一人ひとりが持つ「スキル」です。将来の予測が困難かつ、必要とされる職務も常に変化している環境下では、業務をスキルベースで細分化し、それに基づいた戦略的な人材活用が不可欠となっています。

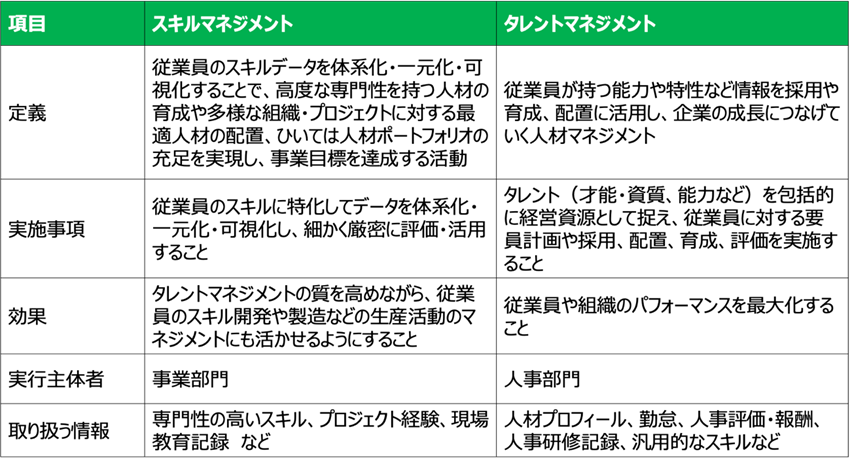

スキルマネジメントとタレントマネジメントとの違い

多くの企業の本社・人事部門は今、人材や学習、キャリア、採用、要員計画、後継者などを管理するタレントマネジメントに取り組んでいます。

ここでは、これまで述べてきたスキルマネジメントとタレントマネジメントの違いについて解説します。どちらも人材マネジメントを実現するための手法ですが、目的や実行主体者、対象者、取り扱う情報などいくつかの点で異なります。

スキルマネジメントを実現するための3つの要素

スキルマネジメントを実現するために、体系化・一元化・可視化の3つの要素が必要です。それぞれ解説していきます。

体系化

体系化は、スキル分類、スキル項目、レベル基準の3つを組み合わせたものであり、スキルデータを階層構造で整理します。

この取り組みにより、これまで隔たりがあった経営層、人事部門、現場部門の間で、また異なる現場部門同士で、同じスキルデータを基盤としながら、各々が理解しやすいレベルや詳細度に調整して対話することが可能となります。

一元化

一元化とは、整合性を保ちながらスキルデータを収集し、常に最新の状態に維持することを指します。その結果、組織内で「どのようなスキルを目指すべきか」といった議論に対して、確かな裏付けを提供することができます。

可視化

スキルデータを統合・分析することで、業務に関する有益な洞察が得られ、組織や個人の行動変容を促進できます。データが蓄積されれば、多角的な分析により、業務に必要なスキルの不足や成長傾向が把握できます。さらに、部署間の比較により、不足しているスキルを他部署から補い、個人レベルでの対応も可能になります。

スキルマネジメントの活用場面

ここでは、スキルマネジメントやスキルデータの活用場面についてご紹介します。

人材マネジメント領域

1. 人員計画や人材ポートフォリオ構築

人員計画や人材ポートフォリオ構築は必要な人材の質と量を定義し、現状とのギャップから施策を立案します。しかし、人事と事業部で求める目的や粒度が異なり、とくに製造業では技術者や技能者と他の従業員で求められるスキルの粒度に差があります。その課題を解決するためには、以下の2つが必要です。

①事業部門で将来的に不足する人材の特定

②経営層や人事部に対する協力要請のコミュニケーション

上記の①と②を実行するためには、必要な人材要件とスキルを明確化し、事業戦略に沿ったキャリアパスを設計します。これにより、必要な人材とスキルが明確になり、現状の人材分布も把握できます。さらに、キャリア認定数を集計し、全社人材ポートフォリオと連携させることで、経営・人事・事業部間のコミュニケーションが円滑になり、スキルデータに基づいた人事施策が可能になります。

2. 人材育成・キャリア開発

人材育成やキャリア開発におけるスキルマネジメントやスキルデータの活用はスキル習得がポイントです。スキル習得は、3つの方向性と、2つの手法が存在します。

■スキル習得の方向性

(1)多能化

1人の従業員が複数の業務を担えるように教育を行います。

(2)専門化

特定の知識や技能・技術を習得し、専門性を高めます。

(3)基礎力向上

(1)と(2)の土台となる基礎力のことを指します。

■スキル習得の手法

(1) 組織の技術・技能伝承

ベテランが若手を実践的に教育するOJTの場面のみならず、集合研修などをとおしてさまざまな人材に組織や人が保有する技能や技術の習得を促す手法です。

(2)個人の目標設定・学習

個人の視点に立ち、自律的に技術・技能習得の目標を立て、社内での学習や社外講習の受講などを組み合わせながらキャリアを形成していきます。

3. 配置

主にプロジェクトの配置と異動ローテーション2つの活用場面が挙げられます。

(1)プロジェクト配置

記憶に頼った配置が現場で行われることが多く、配置された人材の実力不足が露呈することが起きています。その結果、品質事故やトラブルの発生につながってしまうこともあります。

スキルデータをもとに配置ができるようになると、こういった事故やトラブルを防ぐことができます。また、プロジェクトの開始前に不足スキルが把握できれば、スキルの習得に向けて計画的な人材育成を行うことができるようになります。

(2)異動ローテーション

異動ローテーションにおけるスキルマネジメントの実践のポイントは、事業推進の中核人材像とスキル要件を明確化し、部署の異動を通じて必要なスキルを計画的に習得できるようにすることです。どの部署であればスキルを習得できるのか把握したうえでスキルを習得する順番も加味した上で異動ローテーションを行います。

現場業務

ここからは、製造業の現場業務におけるスキルマネジメントやスキルデータの活用場面をご紹介します。

1. 品質維持・強化

(1) 作業スキル担保

従業員のスキルを管理したうえで、重要スキルは認定資格化して期限管理と再教育を実施します。この基盤整備により、作業前のスキル・資格保有をチェックする仕組みの導入も可能です。先進的な取り組みを行う企業は増加しています。

(2) QMS力量管理の効率化・徹底 QMS力量管理や監査対応の課題を簡潔に述べると、「作業負担が大きい」ということになります。スキルマネジメントを導入することで、データ間の一貫性を維持や情報収集にかかる労力の軽減、報告書作成の時間短縮につながり、結果として、全体的な作業負担が大幅に軽減されるはずです。 2. 生産性向上 (1) 予知保全 スキルデータの予知保全活用により、作業員配置の最適化が可能になります。また、故障予測と保全に関するスキルデータの統合により、故障発生時に対応可能な人材の選定と配置が即時に可能となり、ダウンタイムを最小化することができます。

(2) 作業応援 「適切な応援人員をすぐに選定することが難しい」という課題が現場ではよく発生しています。スキルマネジメントおよび、スキルデータの活用によって、現場で求められているスキルや資格を持った応援対応可能な人材を選び、現場に配置できるになります。

3. 安全確保としての安全衛生教育 製造業では労災ゼロを目指し、安全衛生教育に取り組んでいます。しかし、安全衛生教育の受講者管理や有害な業務に関する資格の有効期限の把握、認定教育の実施管理など周辺業務の対応に追われ、結果的に教育の漏れが発生しています。これらに対して、一元化したスキルデータを起点とすることで受講漏れやリマインドの実施など細かな進捗管理ができるようになります。

4. 技術革新を促進する技術コラボレーションの創出 技術コラボレーションとは、組織内の多様な部門や職域から集まった人々の専門性や能力を融合させることで、革新的な成果を生み出す活動を指します。従来は、社内のだれがどんな技術を扱えるのかわからず、結果として、研究や技術開発が拠点や部署内に閉じてしまうことが起きています。スキルのデータベース化を図ることで、求める技術や知識、スキル、経験を持った人材を即座に検索でき、マッチングできるようになります。

スキルマネジメントの実践事例の紹介

スキルデータをもとにした大手設備メーカーの製造部における多能化と応援対応の実現に関する事例です。

当時、3つの課題がありました。1つ目は、工場作業者が固定化され、応援対応可能な人材が複数のラインに分かれていたこと、2つ目は製品の需要変動や欠員時に応援対応可能な人材の不足によるシフト調整の困難さ、3つ目は場当たり的な教育が挙げられます。これらの問題により、需要変動への対応や効率的な人員配置が難しくなっていました。

そこで、同社は3つの施策を実施しました。まず、スキルの粒度を統一し、ライン間のスキル可視化を促進したうえで、不足スキルの優先教育を行いました。次に、スキルデータに基づく育成計画を作成し、指導者による実地訓練を実施しました。最後に、育成完了後にスキルデータを更新し、実態に即した管理を可能にした。この循環を繰り返し、応援人員の教育を継続的に行っています。

その結果、同社では1〜2か月の育成サイクルを確立し、応援人員の増加と共に効率化が進んでいます。ライン間でのノウハウ共有や横断的な人材育成の基盤も構築され、柔軟な人材配置と効率的な育成が実現しつつある状態です。

企業と従業員を成長に導く「スキル管理」を徹底解説!

「Skillnote」でスキルベースの人材マネジメントを実現!

●スキル管理のメリット

●スキル管理がうまくいかない理由

●スキル管理を成功させる3つのポイント

DESIGNQ-419_-1200_630-300x158.png)